![]()

![]()

2023年の記事

-

2023.09.22

作曲家・西村朗さん①「芸術は精神のリレー」

現代音楽の作曲家、西村朗(にしむら・あきら)さんが亡くなりました。もちろんお会いしたこともないし、現代音楽ということで作品についてもほとんど聴いていませんが、新聞各紙が報じるように「N響アワー」の司会でも広く知られた方で、私も同様でした。

その「N響アワー」、N響はNHK交響楽団の略称で、日曜日の夜、教育テレビでNHK交響楽団の演奏会の様子などを放送していた番組です。現在は同じ時間帯ながら違った番組名でクラシック音楽が放送されています。

西村さんは2009年から12年まで「N響アワー」の司会を務め、結構番組は見ていました。また現在までNHKFM放送の「現代の音楽」の解説もされていて、こちらは日曜日の朝、仕事で出かける時の車中で聴くこともありました。

『西村朗の今宵もカプリッチョ』(ヤマハミュージックメディア、2011年)副題に「NHK N響アワー クラシックトーク」とあります。番組の終わりのところの3分ほどのコーナー名が「今宵もカプリッチョ」、西村さんと司会のNHKアナウンサーがクラシック音楽に関する「ちょっといい話」「ためになる話」をやりとりするのですが、その放送内容をまとめた本です。

番組でのやりとりはさすがにほとんど記憶にないのですが、本になってみると結構「へぇー」があります。いわゆる交響曲の呼び名、愛称「英雄」とか「運命」とかは作曲家自身がつけたものではないことは結構知られていますが、「人気曲なのに愛称が付いていない」と司会者があげたベートーヴェンの第7番。「愛称」を付けるとすればとと問われた西村さん、「「ディオニュソス」ですね、ギリシャ神話の神で、お酒の神様であり、踊りや演劇の神様でもある。酔っ払って気持ちがいい、テンションの高い神様なんですよ」と。

こんなくだりも。

作曲家にとってなくてはならない「五線紙」、「最初に、何も書かれていない五線紙を前に置いたときにはね、気持ちがサラッとすると同時に、ホントに書けるんだろうかと。時間と空間だけが無限に広がってて、まだ何もない。それを埋めていくのが自分だと思ったときに、気が遠くなるような感じになることもあります」

「例えば私のような作曲家もですね、小さな存在ではあっても、ベートーヴェンを心の師として仰ぎ見ているわけです」

「芸術は精神のリレー。師弟関係というのは、技術の伝授だけではなく、時代を超えて、精神のリレーとして芸術を生んでいく。こういうことですね」この後、アナウンサーが「作曲家って、すばらしいですね」と応じています。まったく同感です。

「カプリッチョ」はイタリア語で「気まぐれ」といった意味、形式にとらわれない楽曲の呼び方で使われ、「狂想曲」「奇想曲」などとも訳されるとのこと。「形」を意識せずに西村さんがテーマを選び、自由に話をするということで、こういうタイトルとなったのでしょう。片山杜秀さん(慶応大学教授)が朝日新聞(9月18日)に書いています。

「さみしい。しおれる。西村朗が逝った。坂本龍一も春に亡くなった。坂本は東京人、西村は大阪人。同時期に東京芸術大学音楽学部で学んだ。そして、2人ともアジアを背負った」

坂本龍一さんはYMOのメンバーとしてロック、ポピュラー音楽の歴史に大きな足跡を残すとともに、映画「戦場のメリークリスマス」「ラストエンペラー」の音楽(出演もしましたが)などで知られる作曲家です。

そして片山さんは続けます。

「坂本や西村が通っていた時代の芸大で、民族音楽学者、小泉文夫が力説していた。アジアに通底する響きで西洋音楽の覇権を打ち破りたい。そういう野心が小泉の学問にはあったろう。どうも2人は小泉流の世界観に育てられたきらいがある」とも。坂本さんの訃報、追悼記事のなかで、小泉文夫の影響についてふれたものがあったのですが、そうか、ここでも小泉文夫か、と。

片山杜秀さんについてはこのブログ「新しい戦前なのか」ーーこの夏の宿題③(8月24日)でも触れています。先日、大変勉強になった著作を読んだので、日を改めて書きます。

西村朗さんについてのブログ、21日に順番を間違えてアップしてしまいました。正しい順番(① ⇒ ②)でアップしなおしました。

-

2023.09.20

この夏の「一気読み」 その④

推理小説・警察小説のシリーズものの話、さらなる「脱線」というか、余談を。

警察官を主人公とする推理小説、警察小説は、主人公はいるもののチーム、組織で事件解決にあたる要素が強いものと、個性的な刑事が前面に出るパターンに分けられるでしょう。

古典的名作としてはエド・マクベインの「87分署シリーズ」が組織型の典型、 マルティン・ベックのシリーズもこちらか。ヴァランダー警部はやはり一匹狼に分類されるか(もちろん捜査がすべて一人でできるわけではありませんが)。

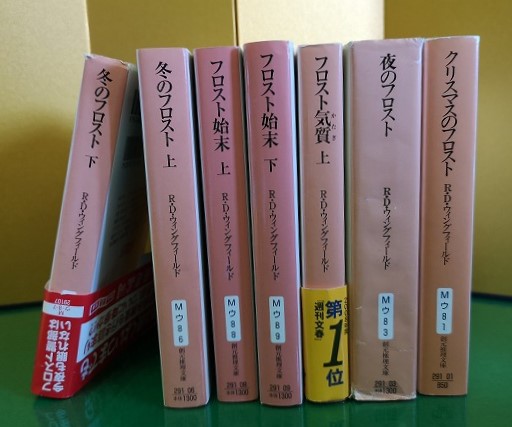

一匹狼というか自分勝手な警察官(刑事)となるとジャック・フロスト警部を思い浮かべます。そうそう、こちらも傑作揃いのシリーズです(創元推理文庫で「フロスト」がタイトルにつく作品がたくさんあります)。

特捜部Qもリーダーのカールが捜査チームをぐんぐんひっぱっていきますが、部下もみなキャラが濃く、組織型、一匹狼型の中間型か?

「87分署シリーズ」、ポケットミステリー(左端の2冊)あり、文庫本あり。シリーズそのものはもっともっとあるはずです 「フロスト警部」のシリーズ、もう何冊かあるはずですが、見つかったものだけ

「フロスト警部」のシリーズ、もう何冊かあるはずですが、見つかったものだけ

さらにつけたし

『特捜部Q』のようにシリーズスタート時からリアルタイムで読んでいる推理小説・警察小説ですが、国内作品では大沢在昌さんの『新宿鮫シリーズ』(1990年から)がまずあげられます。最新作『黒石 新宿鮫Ⅻ』は2022年11月の発刊、まだまだ続くでしょう。

今野敏さんの『隠蔽捜査シリーズ』、2005年のスタート時のタイトルは『隠蔽捜査』、その後「果断(隠蔽捜査2)」「疑心(隠蔽捜査3)」などといったタイトルで続き、最新刊の『審議官 隠蔽捜査9.5』は2023年1月の発刊、こちらもまだまだ楽しませてくれそうです。

主人公はキャリア警察官(警察官僚)ながら出世ルートからはずれて新宿の街の第一線で事件捜査にあたるのが「新宿鮫」の主人公・鮫島、出世ルートからいったんははずれながら警察署長や警察本部の刑事部長などとして巧みに組織運営をしていく「隠蔽捜査」の竜崎、なかなか対照的です。

深町秋生さんの型破りな捜査官・八神瑛子を主人公とする作品(『アウトバーン』『アウトクラッシュ』 『アウトサイダー 』『インジョーカー』)も次作が楽しみなシリーズの一つです。きりがないので、このあたりで。

「新宿鮫」シリーズを発刊している「光文社」のホームページに特設サイトがあります。こちらから

「隠蔽捜査」は発刊元の新潮社のホームページに「総ざらい! 「隠蔽捜査」シリーズ」というコーナーがありました。こちらから

-

2023.09.19

この夏の「一気読み」 その③

「一気読み」の話から、推理小説・警察小説のシリーズものの話になってしまいました。すでに読んだ本ばかりですが、シリーズで買い続けているということは、どれも「一気読み」の面白さだった、ということで、「脱線」、ご勘弁を。

デンマークの『特捜部Q』シリーズ、スウェーデンのヴァランダー警部シリーズと、北欧は実は警察小説の宝庫でもあり、その古典的名作といわれているのがスウェーデンの推理作家、マイ・シューヴァルとペール・ヴァールーの夫婦による、ストックホルム警察の刑事、マルティン・ベックのシリーズ。「古典」ということで、こちらもヴァランダー警部シリーズと同様、海外のミステリ・警察小説を次々と読んでいた時に出会って「あとからまとめて読んだ」のパターンです。

シリーズ第一作の「ロゼアンナ」が発表されたのが1967年、以後1975年の最終作「テロリスト」までの約10年にわたって続いたシリーズとのことなので、自分自身の年齢からしても、これはどうしても「過去の名作」。インターネット、携帯電話はもちろんない時代なので、捜査方法は「歩いて」聞き込み。

今のようにネット通販で本を買える時代ではなかったし、また、ミステリのバックナンバーを揃えている書店もあまりなかったので、見つけては買い揃えていったようです。というのも、写真でみていただければわかるのですが、単行本もあり、また角川文庫も装丁が途中で変わっています。

この時代ですでにこの作品シリーズ、北欧のミステリ、恐るべしかもしれませんね。

マイ・シューヴァル、ペール・ヴァールのマルティン・ベック刑事のシリーズについては、こんな解説があります。

『海外ミステリ名作100選』(H・R・F・キーティング、早川書房、1992年)キーティングはイギリスの作家・評論家。

「かつてミステリは単純な探偵小説で、作者と読者のあいだの謎解きゲームだった。やがて作者たちはその形態を純文学が扱うテーマ、たとえば人生について語るのに用いることができると気づくようになった。こうした動きが最高潮に達したのが」、マイ・シューヴァル、ペール・ヴァ―ルが発表した作品だ、としています。シリーズ第一作の「ロゼアンナ」について、「警察小説のすぐれた一例である。それも、実際の捜査活動はこうなのだろうと思わせるものを忠実に描いていく」と評価しています。

おやっ、と思わせたのは次の一節。

「マルティン・ベックの二十一歳のときからの経歴、不眠症、胃が弱いこと、ぎくしゃくとした結婚生活などについて書いている」「一見事件に無関係に見える事実を描くことで、犯人捜しの物語にいっそうの幅と深みを加えている」。

「特捜部Q」のカール・マーク警部、ヘニング・マンケルのヴァランダー警部の「私生活」を描いていることに通じるような、北欧の伝統か?『欧米推理小説翻訳史』(長谷部史観、本の雑誌社、1992年)の一節に「ドイツ文化圏の作家たち」があります。

そこでは、「海外の推理小説は、イギリス、アメリカ、そしてフランスを中心に発達してきた観があり、ドイツや北欧諸国はいささか分が悪い。第二次大戦後は(略)スウェーデンではマイ・シューヴァル、ペール・ヴァ―ル夫妻(というよりは、この順序では妻夫)による有名なマルティン・ベック・シリーズが書かれた。(略)これらが日本へもたらされたのは、英米文化圏で評判になったことが要因をなしている場合が多い」

そうですね、ドイツ、北欧などでの言語で発表された作品が現地で人気になったとしても、ストレートに日本の編集者の目に止まることは難しいでしょう。やはり推理小説・ミステリの「本場」であるイギリスやアメリカで注目された作品が日本に入ってくる、という流れはやむを得ないところでしょうね。

-

2023.09.15

この夏の「一気読み」 その②

この夏「一気読み」したなかでお薦めの一冊、北欧デンマークを舞台とした警察小説『特捜部Q』シリーズ、最新作「カールの罪状」の本の帯には「シリーズ完結目前」とあり、複雑な気持ちで読み進みました。

そして「訳者あとがき」によると「いよいよ次はシリーズ最終作」、えっ、「作者はすでに執筆に入っており、年内にも刊行予定だという」とも。そうなるとまた1、2年楽しみに待つことになります。

言い忘れましたが、当然のごとく、原作はデンマーク語で書かれていて、同国に隣接して歴史的にも関係の深いドイツ語に訳されたものを、日本語に訳してくれているわけです。翻訳の方はドイツ文学がご専門のようです。いやはや、ありがとうございます。

シリーズ各作品のコンパクトな案内は早川書房のこちらがよさそうです。こちらから。

ちなみに特捜部Qシリーズは「ポケミス」と親しまれる早川書房の新書サイズの推理冒険小説のラインナップの一つとして順次刊行されてきました。ビニールカバーがかかっていて、本のページ紙が少し黄色がかっているのが特徴です。「その①」に書いたようにシリーズのほとんどが上下二段組の長編、ポケミスでの発刊の後に順次、早川書房の文庫本でも刊行されているようで、上下巻に分かれているタイトルもあります。早川書房のホームページでチェックすると、文庫版の解説者が北上冬樹、恩田陸、堂場瞬一などすごい顔ぶれ、おもわず「ずるい」、さすがに「解説」だけのために改めて購入するまではいたりませんが、こちらはリアルタイムで読んできたんだからと、ちょっと自慢しておきます。

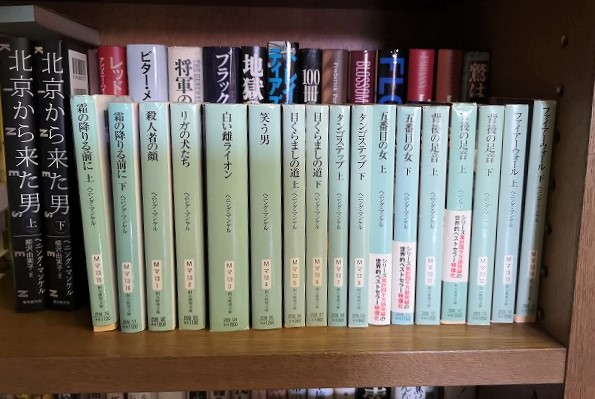

『特捜部Q』シリーズ、これだとちょっと分厚さが伝わりにくいでしょうか ヴァランダー警部シリーズ。ミステリを並べている書棚ですが、満杯状態なので手前に文庫本、奥に単行本

ヴァランダー警部シリーズ。ミステリを並べている書棚ですが、満杯状態なので手前に文庫本、奥に単行本同じようにシリーズで次々に読んだという作品は、北欧でもデンマークのお隣、スウェーデンの推理作家、ヘニング・マンケルのヴァランダー警部シリーズ。こちらは田舎町の中年刑事です。

シリーズスタートの『殺人者の顔』が1991年、『リガの犬たち』 (1992年)、『白い雌ライオン』 (1993年)、『笑う男』 (1994年)、『目くらましの道』(1995年)、『五番目の女』 (1996年)、『背後の足音』 (1997年)、『ファイアーウォール』 (1998年)、『霜の降りる前に』 (2002年)と続きます。いずれも創元推理文庫、『特捜部Q』と比べると、比較的立て続けに出ていますね。どの作を最初に読んだのかもうわからないのですが、書評でしょうか、何かでこのシリーズのことを知って手に取ったところ、とにかく面白くて、次々にシリーズを読みあさりました。何冊かには読了の書き込みがあり2013年に立て続けに読んだようです。作品の発表時からみると、「出会い」は遅かったようです。ただ、それだけ『特捜部Q』のように次作を長い時間またなくてよかったわけです。

作者はすでに故人なので、未発表作品が見つからない限り、もうシリーズの新作を楽しむことはできないと勝手に思っていたところ、今回ブログを書くのに出版社のホームページを見ていたら、どうもこの後の作品があるよう。シリーズ最終作は2020年発売らしい、即買いです。うれしい。

創元推理文庫を出している東京創元社の公式ホームページはこちらから

-

2023.09.14

この夏の「一気読み」 その①

自分自身が読んできた本を紹介することが中心のこのブログですが、近ごろは歴史関連の本が多くなっています。自身のレパートリーの中の主流であるのは確かなのですが、楽しんで読むための本も(歴史本が楽しくないとは言いませんが)、それなりには読んでいます。ただ、なかなか紹介しにくいということはあります。

面白くて夢中になって読んだ本について「徹夜必至」とか「一気読み」とかいいますよね。さすがにこのごろは徹夜までして読む体力はないですが、この夏の「一気読み」の筆頭はこれ。

『特捜部Q カールの罪状』(ユッシ・エーズラ・オールスン、早川書房、2023年)「特捜部Q」シリーズの最新作第9弾。2段組537ページの長編ですが、陳腐な言い方ながら「読みだしたら止まらない、ページをめくる手がとまらない」

早川書房のホームページから引きます。「世界40ヵ国以上で刊行され、累計2400部を突破しているデンマークの警察小説〈特捜部Q〉シリーズは、日本における北欧ミステリブームをけん引してきたシリーズです」

第一弾『特捜部Q 檻の中の女』の発刊が2011年。コペンハーゲン警察本部に勤務するベテラン刑事のカール・マーク警部が迷宮入り(未解決事件)の捜査にあたる特捜部に配属されます。特捜といえば聞こえがいいですが、ようするに厄介払い、左遷人事。地下の刑事部屋で古い未解決事件の書類と格闘する日々が始まります。シリア人の助手アサド、その「アサドに負けぬほどの変わり種(第2弾『特捜部Q ―キジ殺し―』のあとがきより)ローセ(女性です)ら部下は個性的と言えばこれまた聞こえがいいが、要するに変人ばかり。

警察小説では特定の時代を設定せずに捜査にあたる刑事たちを描く、というスタイルもよくありますし、また、刑事たちの私生活にはあえてふれない、というパターンも多いなか、このシリーズでは刑事、捜査官たちは「成長」し、あるいは年老いていきます。カール・マーク警部はシリーズ当初期、家庭はほぼ崩壊状態、シリーズが進むにつれて新しいパートナーと出会い、第9作では子どももできていました。アサドもシリアの圧政下で苦しんでいた家族を呼び寄せるなど、部下たちの生活も大きく変わります。

また舞台となるデンマーク、北欧の社会が描かれ、当然、捜査方法も近代化されていきます。第9作ではなんとコロナ禍がデンマーク社会を襲い、警察の捜査体制も大きな制約を受けることになります。

だらだらと本筋の周辺の話しばかり書いていますが、はい、ミステリーなので粗筋やましてや終盤の展開などは紹介しないのがマナーでしょう。加えてこの手のシリーズ本をお薦めするのはすごく難しい。何しろ9作目、「1作目からどうぞ」とはなかなか言えません。

もちろん、最新作から読んでも、それまでの展開を知らなければわからない、といったことはなく、シリーズ各作品ともに独立して読める内容になっているのは、エンタテイメントとして当然ではあります。

私自身は1作目から読み始めることができ、新作を「まだかな、そろそかな」と楽しみに読み継いでこれたことは幸運でした。

-

2023.09.12

「地元再発見」の旅行ガイドブック

このブログ「本校通学圏内から生まれた名曲 その1」(7月25日)でガイドブック『地球の歩き方 埼玉(2023~24)』を紹介しました。世界各地をとりあげている著名なガイドブックですが、そのシリーズの一つとして「埼玉」が発刊され思わず買ってしまったという話でした。

この『地球の歩き方』シリーズについて朝日新聞の9月8日、9日に特集記事が載っていました。出版不況と言われ、雑誌・書籍の売り上げがどんどん減ってきている状況に追い打ちをかけたのがコロナ禍。旅行に出かける人が激減し、旅行ガイドブックも売り上げが大幅に減ります。

そんな苦境にどう向き合ったのか、特集のタイトルは「V字回復」、「まだまだやれることはあるのでは」という好例として記事にしたのでしょうが、なるほどと思った点を少し。

『地球の歩き方 東京』が結構な反響を呼んだことから、国内版を次々と手がけます。京都、沖縄、北海道と、このあたりはまあ定番というか理解できるのですが、千葉や埼玉が出るわけです。そう、ここで私自身も目に止まったわけです。「東京・多摩地域」というのも出ているそうです。本校通学圏ですね、要チェック!

これら国内版を購入した読者の反響から編集部の方たちは、以下のようなことに気づいた、と記事にあります。

「ガイド本は本来、知らない土地を知るために買うものだが、地球の歩き方の場合、『地元愛』で買われている。土地の歴史やコラムや口コミが充実し、地元を再発見する読者が多いのだ」はい、私も『地球の歩き方 埼玉』の「コラム」で旧米軍住宅でレコーディングした細野晴臣さんを「再発見」することができたわけです。

さらに心強く励まされたのは以下です。

旅行先の情報取得手段は間違いなくスマホに変わりつつあるのが現状でデジタル化は当然の課題としながらも、編集部のスタッフは「紙」の強みにも気づかされたとあります。

「詳細なガイド本はときに約1千ページもある。画面をスクロールしては到底見切れないが、ぱらぱらとめくって目にとまったところが旅情をそそる」と記者は書き、「ネット検索や対話型人工知能(AI)の回答では得られない良さではないか」とのコメントが続きます。

『地球の歩き方』の公式ホームページはこちらから

-

2023.09.10

盈華祭ご来校のお礼ーー吹奏楽部は西関東大会出場

10日(日)は東野高校の第38回盈華祭(文化祭)、保護者のみなさま、卒業生、そして中学生のみなさん、たくさんのお客さんにおいでいただきました。ありがとうございました。

盈華祭のようすは学校ホームページでもお伝えしていますのでご覧ください。こちらから

台風による大雨で事前準備の予定が変更になるなか、生徒たちはきちんとこの日の一般公開に間に合わせてくれました。そして生徒一人ひとりが素敵な笑顔と元気なあいさつでお客様を迎えてくれたことを、何よりもうれしく思いました。

さて、文化祭ということで吹奏楽部のステージを期待されたお客様も多かったことと思いますが、この日は舞台にあがることができませんでした。というのも、この夏、吹奏楽コンクールの地区大会、県大会ともに金賞をいただき出場を決めた西関東大会の開催日がちょうど同じ10日となってしまったのです。

できれば学校からもたくさんの教職員が応援に駆け付けるところなのですが、盈華祭でそれもままならず、学校代表として北村陽子参与(前校長先生)に出張していただきました。北村参与から写真が届いています。

西関東大会の結果発表は10日の夕方とのこと。文化祭のあとかたづけをしながら、それを待っているところです。

-

2023.09.08

この夏の乱読 その②

この夏、大変興味深く読ませていただいた1冊、『平治の乱の謎を解く 頼朝が暴いた「完全犯罪」』の筆者、桃崎有一郎さんは1978年生まれ、歴史学界でおいくつぐらいまでが新進とか若手の研究者とか言われるのかはわかりません。この本の帯には「気鋭の学者」とありますが。すでに意欲的な著作を次々と出しています。

これまでの著書のうち『平安京はいらなかった――古代の夢を喰らう中世』(吉川弘文館、2016年)

『「京都」の誕生--武士が造った戦乱の都』(文藝春秋、2020年)

『京都を壊した天皇、護った武士--「一二〇〇年の都」の謎を解く』(NHK出版、2020年)

『室町の覇者 足利義満』(ちくま新書、2020年)は購入記録があるのですが、書棚から “発掘” できたのはうち2冊。いつもながら整理の必要性を痛感しつつ。

どうですか、どの本もタイトルが絶妙で刺激的でそそられませんか。「平安京はいらない? どうして」とか「京都を壊したのは乱暴な武士だろう」と突っ込みたくなりますよね。

『平安京はいらなかった――古代の夢を喰らう中世』(吉川弘文館、2016年)平安京やそれに先立つ平城京、藤原京などは、教科書や資料集などにある通り、宮殿・内裏を置いて道路が碁盤目状に造られ、家々が立ち並んでいたという光景を想像してしまいがちですが、それはあくまでも理想的な姿。平安京は早い段階から街中を左右に分けたうちの「右京」は低湿地で住居地には向いていないことから衰退し、対照的に「左京」側は鴨川の東側、碁盤目状の外側に街が広がっていきます。

一方、戦乱や火事で焼けた後の市街地は御所周辺の「上京」といくつかの道路でつながった「下京」に二分されたことも近年の研究で明らかになってきているし、さらには豊臣秀吉が市街地を「御土居」と呼ばれる土塁で囲むなどの大改造をしたこともよく知られているわけです。

桃崎さんは、

「平安京が、造営当初から一貫して実用性を欠き、未完成で、そもそも過大(オーバーサイズ)な都市であった」

「その設計思想では理念が優先し、実用性は二の次であり、平安京はいわば “住むための都市” や “都市民が使うための都市” ではなかった」

「それは最初から “秩序を見せる都市” であり、つまり “秩序を目に見える形で人々が演じる都市” 」

ととらえ、「要するに劇場として造られた都市であった」とまとめます。『「京都」の誕生--武士が造った戦乱の都』は手元で確認できないのですが、『平安京はいらなかった』のあとがきで桃崎さんは「古代末期に無用の長物という烙印を押された平安京は、中世に入って真に “劇場都市” として甦り、活用されてゆく。そして、これまで現代京都の出発点となった中世京都は天皇・公家・町人の都市と信じられていたが、中世京都を真に築きあげたのは武家政権であったと、私は見通している」とあります。この「見通し」によって書かれたのでしょう。

室町幕府三代将軍、足利義満については、天皇の地位を奪おうとしたという説(皇位簒奪)が『室町の王権 足利義満の王権簒奪計画』(今谷明、中公新書、1990年)で紹介され、話題になりました。桃崎さんは「実は今、その説を信じる歴史学者は皆無に近い」とまで書いています。今谷さんの著作の発刊後に反論がたくさん出てきたことは知っていますが「皆無」と言われるとさすがに・・・。とはいえ「さらに研究が進んだ結果、義満が天皇家との融合を図っていた証拠が見つかり、皇族化を狙っていた可能性が見えてきた」「義満像も室町幕府像も、大きく書き換えられつつある」そうです。

本書はそこに切り込んでいくわけですが、簒奪か皇族化は置いておいても、義満と相対した天皇がいるわけで、その後円融天皇の「日記の全容を、本書は初めて一般向けにお目にかける。そこには皇位についての、天皇と義満の二人きりの、密室での密談が記録されていた」とも。このあたりの書きっぷり、『平治の乱の謎を解く』に通じるところもあるような。

前後しますが「平安京」からみで大変ユニークな視点で書かれた本があります(ユニークとのくくりは筆者に失礼かもしれませんが)。

『平安京のニオイ』 (安田政彦、吉川弘文館・歴史文化ライブラリー、2007年)もちろん歴史学が「平安京」のニオイを再現できるわけではなく(化学者でも無理ですが)、さまざまな文献や史料からニオイに関する部分を集めて、考察します。

平安京ということで貴族社会が思い浮かび、貴族、特に女性の雅(みやび)、麗しき香りと連想していきそうですが、いやいやそうではない、現実は、という話しです。どうでしょうか、想像がつきますか。

桃崎さんが「理念が優先し、実用性は二の次」「住むための都市ではなかった」と指摘していることを、別の角度から考察、主張している、という言い方もできるでしょう。

少し前の刊行ですが、桃崎さんの話を書いていて、この勉強になった著作を思い出しました。

-

2023.09.07

この夏の乱読 その①

長かった夏休み、ゆっくりと読書のできる貴重な時期だとも思えるのですが、いかがでしたか。私の机周辺に読み終えた本が何冊かあり、強い印象が残っているもの、とにかくリラックスできたものなどなど紹介したい本がある一方で、購入したはいいもののページを開けていない本(積読!)がその何倍も。とほほ、ですね。

まずは1冊。

『平治の乱の謎を解く 頼朝が暴いた「完全犯罪」』(桃崎有一郎、文春新書、2023年)このブログで「プリゴジンの乱」との呼ばれ方について書く準備をしていたころ(ブログは8月2日)に手に取りました。参考にしようとの目論見もなきにしもあらずでしたが、筆者の桃崎さんは個人的に注目している研究者で、これまでも結構刺激的な著作を楽しんできました。その桃崎さんの新しい著書ということで読み、やはり期待を裏切らない面白さでした。

タイトルに「乱読」とありますが、いろいろ読んだ、という意味で、平治の「乱」にひっかけてわけではありません。念のため。辞書では「乱読」に「濫読」の漢字をあててもいます。こちらの方がいいかも。

平治の乱(起きたのは1159年、平治元年)について「日本史年表 第5版」(歴史学研究会編、岩波書店、2017年)には以下のようにあります。「藤原信頼・源義朝ら、院御所を襲い、上皇を内裏に移して天皇とともに幽閉する。信西(藤原通憲)自殺する。平清盛、信頼・義朝らを破り、信頼を斬る(平治の乱)」

桃崎さん自身は「そもそも知名度が低い。学校では保元の乱とセットで暗記させられただけ」と自虐的に切り出し、「保元の乱で勝ち残った勢力が、内輪もめを起こした。政権を主導する信西に対して、廷臣の藤原信頼と武士の源義朝が不満を抱き、反乱を起こした。しかし、官軍の平清盛に撃破され、清盛が武士の生存競争の最終勝者となった」と「あらすじ」をまとめています。年表の「硬い」表現を「翻訳」したような感じですね。

「平治の乱」は桃崎さんもあげている「保元の乱」とセットで「保元・平治の乱」などとも呼ばれ、日本史の流れの中では、摂関政治・院政と続いた古代中世から平氏・源氏の武士勢力が政治の中心に深く関わるようになり、次の中世・武士の時代を招くきっかけとなった事件、といったところでしょう。

では、桃崎さん自身が「ロマンに満ちた謎もない。<本能寺の変で信長暗殺を企画した黒幕は誰か?>とか、<邪馬台国はどこにあったのか?>といったような、歴史本や歴史番組の花形には遠く及ばない」という「平治の乱」を、桃崎さんはなぜ一冊の本で書くのか、という話になってしまいますよね。

ここまで思わせぶりに書いてから本の内容に触れていく、というのが本来なのでしょうが、本の帯に「誰が首謀者で、誰が隠蔽したのか? 日本史を転換させた謎だらけの大事件」とあります。さらには素晴らしい読書家で歴史関連の著作も多い出口治明さん(立命館アジア太平洋大学学長)の推薦文「息づまる迫力で進んでいく。ミステリのように面白い」がついています。

そう、良質な推理小説を読んでいるような展開で、首謀者、隠蔽した人をここで書いてしまったら、ミステリの本を紹介する際のルール違反(犯人が誰かは書かない、アリバイ崩しなどのタネ明かしはしない)と同じことになってしまう、と考えた次第。

もちろん単なる読み物ではなく、平治の乱の持つ意味、歴史的位置づけについては、研究者としてきっちりと押さえて著述していることは書いておきます。

-

2023.09.05

久しぶりの「邪馬台国」 その④

「邪馬台国」の所在地は九州か近畿・現在の奈良県かといった論争とは違った角度から「纏向遺跡」(奈良県桜井市)の重要性を指摘した『卑弥呼とヤマト王権』(寺沢薫、中公選書=中央公論新社、2023年)。その寺沢さんの恩師である森浩一さん(同志社大学教授、故人)は、邪馬台国の所在地は九州にあったとするのですが、その勢力が後に近畿に移ったとする「東遷論」を主張していました。

『倭人伝、古事記の正体』(足立倫行、朝日新書、2012年)に、森さんが亡くなる少し前のインタビューが掲載されています。

筆者でノンフィクション作家の足立さんが、北部九州勢力が3世紀に主力を近畿に移してヤマト政権を形成した、という「東遷論」について質問します。森さんは「約50年前に『古代史講座』第3巻(学生社)を刊行した頃(1962年)から考えていました」と答えています。「東遷論」は九州か畿内かという考えの折衷案ではありません。足立さんは続編とも言える『血脈の日本古代史』(ベスト新書、2015年)で「3世紀代に倭国の権力の中心が北九州から畿内の大和盆地に移動したことは巨大古墳出現で明らかなので、その権力移動を何時、そして誰と捉えるか」といった課題に答える有力仮説の一つが「東遷論」だとしています。

目を引いたのは森さんの、インタビューでの「纏向遺跡」についての評価です。纏向遺跡の発掘調査で大型建物群の遺構が発見され、「「卑弥呼の宮殿か」と取り沙汰されました」という質問に対して

「僕はその発掘で畿内説が有利になったとは毛頭思わない」

「学者なら、纏向の地で最初期の宮殿遺構が発掘されたとなると、まず考えるのは、記・紀に書かれた宮殿のはずです」(記=古事記、紀=日本書紀)

いやはや、手厳しいというか、明快な意見ではあります。1980年代、京都で新聞記者をしていた時に同志社大学教授だった森さんに取材する機会がありましたが、話し出したらとまらないといった感じ、とにかくエネルギッシュな人という強い印象が残っています。一方で、ご一緒した他紙の考古学に詳しい記者の方とのつっこんだやり取りを傍らで聴いていて、まだまだ勉強が足りないと痛感もした思い出があります。

ちょっと本筋からはずれますが森浩一さんの著作をいくつか。

『巨大古墳の世紀』(岩波新書、1981年)

『天皇陵古墳への招待』(筑摩書房、2011年)「天皇陵古墳はぼくの終生の研究テーマである」(『天皇陵古墳への招待』より)という森さんには天皇陵に関する著作はたくんありますが、書棚からこの2冊を見つけました。

岩波新書はさすがにちょっと古いかな。『天皇陵古墳への招待』については、このブログ「久しぶりの「邪馬台国」 その③」で紹介した『森浩一の古代史・考古学』のなかの「森浩一入門--いま読める10冊」で「天皇陵古墳を、あくまで考古学資料として扱い、現代の天皇陵古墳研究のベースとなる一冊」と紹介されています。

森さんが幅広い分野に関心を持ち研究していることがうかがわれる1冊。

『この国のすがたと歴史』(2005年、朝日新聞社)中世史研究に大きな足跡を残した網野善彦さんとの対談本。専門分野は異なるものの日本文化の特質や列島の地域ごとの特色、交流などについてそれぞれの学識を惜しみなく披露して縦横無尽に語り合っています。