![]()

![]()

全ての記事

-

2023.09.29

『高校野球監督論』を読んで ②

さて、①の冒頭で書いたように、前田三夫さん、小倉全由さんの対談『高校野球監督論』(双葉社、2023年)には「東京から「大谷翔平」が生まれない理由」といった章があるのですが、その大谷選手、花巻東高のときからお二人は当然、知っています。

もちろん、大谷選手は高校時代からずば抜けた選手だったわけですが、成長過程だった大谷選手をどう使うかは監督にとって難しいところだと声を揃えます。

「(東京では)即戦力として使える投手を起用するケースが多くならざるを得ない。つまり、大谷のような選手を、試合で使いながら育てるだけの土壌が東京にはないんです」(小倉)

「指導者の立場では、判断に迷うところだよね。甲子園に出るには、コントロール、球のキレ、フィールディングと完成度の高い、バランスの取れた投手を起用したくなる」(前田)何しろ東京は7試合勝ち抜かなくてはならない激戦区、一人の投手ではなかなか大変なのはもちろん、継投策をとるにしても2人目、3人目の投手にも同じタイプを求めがちだそうです。

そのほか、おもわずうなづき、膝を打つコメントをいくつか。

「甲子園にいってからの選手たちの思いは一つ、「優勝する」だった。「優勝できるかもしれない」ではなく、「棚からぼたもち」の発想でもなかった。「狙って優勝を獲りにいく」という気持ちで試合に臨まないと、優勝旗は獲れないものだと、私は強く思った」(前田)

「(甲子園は)選手には必ず目指してほしい場所、指導者を成長させてくれる場所。この二つに尽きるかな。(略)チームは生きものだから、出場する選手が違えば野球も変わる。私自身、毎回新鮮な気持ちで甲子園に行っていた」(前田)

やはりみな「甲子園」に魅入られるのですね。選手たちの強い気持ちが好勝負を生み、ファンを引き付けるということでしょう。

「昔は、「練習をすれば、勝利と技術がついてくる」と指導者は考えたいたでしょう。私たちの高校時代もそうだったし、私自身、監督になってしばらくの間はそうしていた時期もあった。だけどそれでは勝てないことに気がついた」(前田)「(昔は練習を3日休んだら、その遅れを取り戻すのに1週間かかるなどと言われたが、科学的な証明はないとして)自分からしてみれば、「練習をやらせたいがための、指導者側の理屈」だけのような気がするんです」(小倉)

「まったく同感だね。監督からそれを聞いた上級生が下級生に言い聞かせて、下級生が上級生になったときに、また下級生に言い聞かせる・・・まさに悪しき慣例になっているけれども、令和になった今は完全に断ち切らないといけない話だよね」(前田)

学校のクラブ活動で休養日を設けることが推奨されるようになってきていますが、その追い風になる合理的な考え方ですね。でも、「いい選手が揃っている強豪校の余裕、うちはまだまだそんな段階ではない」なんていう声が聞こえてきそうではありますが。

「中学時代に野球をやっていて優秀な成績を残したからスカウトして、高校の野球部に入れるんじゃない。運動能力の高い中学生をスカウトして、高校で野球をやらせて潜在的に持っていた素質を開花させる、この方法もありなんですよね」(小倉)

「小学生の段階ではできればひと通りのスポーツを子どもに経験させて、そのうえで野球の能力を伸ばすということをするのが理想なんだけどね」(前田)

このあたりは、野球に限らず、多くの競技の指導者が指摘するところですよね。

「選手は指導者のことをよく見ている。指導者が思っている以上に、いい振る舞いも悪い振る舞いもすべて見ているんです。ですから指導者は選手の「鑑」でなくてはならない。そのためには日ごろから選手の模範となる振る舞いをして、選手が間違ったことをしていたら、それを正していく存在でなければいけないんです」(小倉)ここ、「指導者」をそのまま「教員」に置き換えられるし、当然「大人」にも置き換えられます。学校部活動の指導者のあるべき姿であり、教員が顧問として指導者になる意味やその価値、重要性も語られていると感じました。

-

2023.09.28

『高校野球監督論』を読んで ①

タイトルがそのものズバリ、確か新聞の書籍広告でみて、やはり気にはなり、「なぜ東京の学校が大阪の学校に勝てないのか」とか「東京から「大谷翔平」が生まれない理由」といった章にそそられ、手にとってみました。

監督論といっても技術論や練習方法等を書いているわけではありません。

『高校野球監督論』(前田三夫・小倉全由、双葉社、2023年)筆者の前田さんは現在、帝京高校(東京)の名誉監督、帝京高校野球部を率いて甲子園春のセンバツに14回、夏の選手権に12回出場、夏2回、春1回優勝しています。

小倉さんは日大三高(東京)の監督を今年3月に勇退、これまでに関東一高(東京)を率いてセンバツ準優勝、母校の日大三高で2001年夏全国制覇、11年夏に2度目の優勝を果たしています。

このお二人が、高校、大学でのプレイヤーを経て高校野球の指導に関わるようになったいきさつや、それぞれが東京のライバル校としてしのぎをけずった歴史などを語り合います。

また、それぞれが育ててプロ野球などで活躍した選手たちの高校時代を振り返ってもいます。ただ、このごろはあまりプロ野球を見ないのでそのエピソードの面白さは伝えられそうもないので、印象に残ったところを紹介します。

「東(東京の東大会)でも、西でも、たとえシードで2回戦から出場したとしても、東京を勝ち抜いて甲子園に出場するには7連勝しなければならない。7試合すべて勝つためには、大会期間中はずっとチーム力を心身ともに高いレベルで維持しなくてはならないから、かなり難しいことなんです」(前田)

改めて言われると、やはり東京は学校も多く、予選は大激戦区、これがそもそもの原点と言えそうです。最初にあげた大阪との比較、大谷翔平選手の話につながっていきます。

前田さんは全国から選手の集まった大学での野球経験から、「関西の選手は粘り強く、ちょっとやそっとではひるまない、強気な選手が多かったのに比べ、関東の選手はそうしたものが欠けているように感じました」といい、帝京高の監督に就任してからは、関西の学校と試合をして、関東の学校にはない戦い方を学び、吸収するよう心掛けてきたそうです。小倉さんも「関東の人間は勝負に対する執念深さに欠けているのに対して、関西は「関東の人間には負けてたまるか」という強い気持ちを持っている。これって関東の人間からするとわからない感覚かもしれませんね」と応えます。

野球とは直接関係はありませんが、東京で生まれ育ち、社会人になってから関西でも少し暮らし、仕事をした経験からすると、なんとも複雑な気持ちで読みました。(関西と書きましたが、細かくいうと京都です。京都=関西とくくると、京都の人はなかなか微妙なわけですが、一般的には京都も関西ですので)

-

2023.09.26

彼岸花が咲いています

-

2023.09.25

カナダ中期留学のお世話に感謝

本校生徒のカナダでの中期留学のお世話をしていただいている組織のRob Schoenさんが22日、来校され、中川進理事長、北村陽子参与らとともに迎えました。留学中の生徒たちはみな元気に学校に通い、ホストファミリーと週末に小旅行にでけかた様子などを聴き、感謝を伝えました。

留学の生徒たちは8月下旬に出発、12月末までの4か月間、カナダ西部のバンクーバーに近いカムループス、ナナイモの二つの街でホームステイしながら現地の学校に通っています。

外国からの留学生を積極的に受け入れているカナダでは、留学生の希望にそった多様な学習プログラムが用意されており、Rob Schoenさんはそのコーディネートをされています。カナダの留学にはドイツなどさまざまな国から学生が集まっているので、英語を学ぶだけでなく多文化理解、多様性を学ぶ環境にあるなどと、話されていました。

留学はまだ始まったばかりですが、生徒たちが一段と成長して帰国してくれるであろうことが、いよいよ楽しみです。

中期留学に出発(成田空港で)

中期留学に出発(成田空港で)

Rob Schoenさん(後列中央)を迎えて本校のグローバル教育についてはこちらをどうぞ

-

2023.09.22

作曲家・西村朗さん② 「日本音楽コンクール」

西村朗さんが「N響アワー」の名物コーナー、「今宵もカプリッチョ」で音楽家、芸術家の師弟関係について語っていることを紹介しましたが、ベートーヴェンのように直接会うことのなかった「師」ではなく、まさに大きな影響を受けた「師」として、西村さんのエッセイ集『曲がった家を作るわけ』(春秋社、2013年)に東京音楽大学の助教授時に仕えた伊福部昭教授があげられています。ゴジラの映画音楽で知られていますが日本を代表する作曲家の一人です。

この本は、西村さんが還暦を迎えたことを期にまとめたエッセイ集とのことですが、この伊福部さんをはじめ山本直純さん、岩城宏之さんといった作曲、指揮の先輩たち(いずれも故人です)、N響アワーでは西村さんの前の司会者、池辺晋一郎さんらとの交友、また作品を提供した音楽家たちとの、作品を仕上げるまでの厳しいやりとりなどを振り返っています。

西村さんは毎日新聞社、NHKが主催する日本音楽コンクールで世に知られるようになります。2023年で92回を迎える国内屈指の音楽コンクールで、作曲だけでなく声楽、ピアノ、バイオリンなどの部門で世界で活躍する音楽家を多数輩出しています。ちなみに西村さんは日本音楽コンクールの委員長でもありました。

西村さんは応募しては落とされるという経験を重ねているのですが、締め切り日ぎりぎりに毎日新聞社の大阪本社に作品を持ち込んでうんぬん、といったことだけがやたら記憶に残っていて、西村さんの訃報に接して書棚を探したらこの『西村朗の今宵もカプリッチョ』と『曲がった家を作るわけ』が出てきたのです。そして「曲がった家」の方にコンクール応募のエピソードがありました。

もちろん、私が毎日新聞社に入社する前の話ですし、入社後もコンクールに直接関わったことはありません。西村さんの応対をした方が社員であったかどうかも定かではありませんが、当時の大阪本社のたたずまいを思い起こしながら、楽しく読み返しました。

西村さんは大阪の市街地で音楽とはほとんど縁のない両親のもと、作曲家を目指し、東京芸術大学に進みます。その大学の仲間とのまさに「青春時代」、けっこうはちゃめちゃで、何度も笑わせてもらいました。

『最後の秘境 東京藝大 天才たちのカオスな日常』 (二宮敦人)は、あまりに変わった人たちの集まりである東京藝術大学のルポ? 結構話題になった面白い本ですが、それを思い出しました。ちなみに手元の単行本は2016年発刊で翌17年の11刷、すごい売れ行きですね。新潮文庫版は2019年発行。もちろん西村さんのずっと後輩が出てくるのではありますが。

日本音楽コンクール(公式ホームページ)についてはこちらから

西村朗さんについての、間違えて②を先にアップしてしまいました。この一つ前の①を改めてアップしています。スクロールしてこの下にあります

-

2023.09.22

作曲家・西村朗さん①「芸術は精神のリレー」

現代音楽の作曲家、西村朗(にしむら・あきら)さんが亡くなりました。もちろんお会いしたこともないし、現代音楽ということで作品についてもほとんど聴いていませんが、新聞各紙が報じるように「N響アワー」の司会でも広く知られた方で、私も同様でした。

その「N響アワー」、N響はNHK交響楽団の略称で、日曜日の夜、教育テレビでNHK交響楽団の演奏会の様子などを放送していた番組です。現在は同じ時間帯ながら違った番組名でクラシック音楽が放送されています。

西村さんは2009年から12年まで「N響アワー」の司会を務め、結構番組は見ていました。また現在までNHKFM放送の「現代の音楽」の解説もされていて、こちらは日曜日の朝、仕事で出かける時の車中で聴くこともありました。

『西村朗の今宵もカプリッチョ』(ヤマハミュージックメディア、2011年)副題に「NHK N響アワー クラシックトーク」とあります。番組の終わりのところの3分ほどのコーナー名が「今宵もカプリッチョ」、西村さんと司会のNHKアナウンサーがクラシック音楽に関する「ちょっといい話」「ためになる話」をやりとりするのですが、その放送内容をまとめた本です。

番組でのやりとりはさすがにほとんど記憶にないのですが、本になってみると結構「へぇー」があります。いわゆる交響曲の呼び名、愛称「英雄」とか「運命」とかは作曲家自身がつけたものではないことは結構知られていますが、「人気曲なのに愛称が付いていない」と司会者があげたベートーヴェンの第7番。「愛称」を付けるとすればとと問われた西村さん、「「ディオニュソス」ですね、ギリシャ神話の神で、お酒の神様であり、踊りや演劇の神様でもある。酔っ払って気持ちがいい、テンションの高い神様なんですよ」と。

こんなくだりも。

作曲家にとってなくてはならない「五線紙」、「最初に、何も書かれていない五線紙を前に置いたときにはね、気持ちがサラッとすると同時に、ホントに書けるんだろうかと。時間と空間だけが無限に広がってて、まだ何もない。それを埋めていくのが自分だと思ったときに、気が遠くなるような感じになることもあります」

「例えば私のような作曲家もですね、小さな存在ではあっても、ベートーヴェンを心の師として仰ぎ見ているわけです」

「芸術は精神のリレー。師弟関係というのは、技術の伝授だけではなく、時代を超えて、精神のリレーとして芸術を生んでいく。こういうことですね」この後、アナウンサーが「作曲家って、すばらしいですね」と応じています。まったく同感です。

「カプリッチョ」はイタリア語で「気まぐれ」といった意味、形式にとらわれない楽曲の呼び方で使われ、「狂想曲」「奇想曲」などとも訳されるとのこと。「形」を意識せずに西村さんがテーマを選び、自由に話をするということで、こういうタイトルとなったのでしょう。片山杜秀さん(慶応大学教授)が朝日新聞(9月18日)に書いています。

「さみしい。しおれる。西村朗が逝った。坂本龍一も春に亡くなった。坂本は東京人、西村は大阪人。同時期に東京芸術大学音楽学部で学んだ。そして、2人ともアジアを背負った」

坂本龍一さんはYMOのメンバーとしてロック、ポピュラー音楽の歴史に大きな足跡を残すとともに、映画「戦場のメリークリスマス」「ラストエンペラー」の音楽(出演もしましたが)などで知られる作曲家です。

そして片山さんは続けます。

「坂本や西村が通っていた時代の芸大で、民族音楽学者、小泉文夫が力説していた。アジアに通底する響きで西洋音楽の覇権を打ち破りたい。そういう野心が小泉の学問にはあったろう。どうも2人は小泉流の世界観に育てられたきらいがある」とも。坂本さんの訃報、追悼記事のなかで、小泉文夫の影響についてふれたものがあったのですが、そうか、ここでも小泉文夫か、と。

片山杜秀さんについてはこのブログ「新しい戦前なのか」ーーこの夏の宿題③(8月24日)でも触れています。先日、大変勉強になった著作を読んだので、日を改めて書きます。

西村朗さんについてのブログ、21日に順番を間違えてアップしてしまいました。正しい順番(① ⇒ ②)でアップしなおしました。

-

2023.09.20

この夏の「一気読み」 その④

推理小説・警察小説のシリーズものの話、さらなる「脱線」というか、余談を。

警察官を主人公とする推理小説、警察小説は、主人公はいるもののチーム、組織で事件解決にあたる要素が強いものと、個性的な刑事が前面に出るパターンに分けられるでしょう。

古典的名作としてはエド・マクベインの「87分署シリーズ」が組織型の典型、 マルティン・ベックのシリーズもこちらか。ヴァランダー警部はやはり一匹狼に分類されるか(もちろん捜査がすべて一人でできるわけではありませんが)。

一匹狼というか自分勝手な警察官(刑事)となるとジャック・フロスト警部を思い浮かべます。そうそう、こちらも傑作揃いのシリーズです(創元推理文庫で「フロスト」がタイトルにつく作品がたくさんあります)。

特捜部Qもリーダーのカールが捜査チームをぐんぐんひっぱっていきますが、部下もみなキャラが濃く、組織型、一匹狼型の中間型か?

「87分署シリーズ」、ポケットミステリー(左端の2冊)あり、文庫本あり。シリーズそのものはもっともっとあるはずです 「フロスト警部」のシリーズ、もう何冊かあるはずですが、見つかったものだけ

「フロスト警部」のシリーズ、もう何冊かあるはずですが、見つかったものだけ

さらにつけたし

『特捜部Q』のようにシリーズスタート時からリアルタイムで読んでいる推理小説・警察小説ですが、国内作品では大沢在昌さんの『新宿鮫シリーズ』(1990年から)がまずあげられます。最新作『黒石 新宿鮫Ⅻ』は2022年11月の発刊、まだまだ続くでしょう。

今野敏さんの『隠蔽捜査シリーズ』、2005年のスタート時のタイトルは『隠蔽捜査』、その後「果断(隠蔽捜査2)」「疑心(隠蔽捜査3)」などといったタイトルで続き、最新刊の『審議官 隠蔽捜査9.5』は2023年1月の発刊、こちらもまだまだ楽しませてくれそうです。

主人公はキャリア警察官(警察官僚)ながら出世ルートからはずれて新宿の街の第一線で事件捜査にあたるのが「新宿鮫」の主人公・鮫島、出世ルートからいったんははずれながら警察署長や警察本部の刑事部長などとして巧みに組織運営をしていく「隠蔽捜査」の竜崎、なかなか対照的です。

深町秋生さんの型破りな捜査官・八神瑛子を主人公とする作品(『アウトバーン』『アウトクラッシュ』 『アウトサイダー 』『インジョーカー』)も次作が楽しみなシリーズの一つです。きりがないので、このあたりで。

「新宿鮫」シリーズを発刊している「光文社」のホームページに特設サイトがあります。こちらから

「隠蔽捜査」は発刊元の新潮社のホームページに「総ざらい! 「隠蔽捜査」シリーズ」というコーナーがありました。こちらから

-

2023.09.19

この夏の「一気読み」 その③

「一気読み」の話から、推理小説・警察小説のシリーズものの話になってしまいました。すでに読んだ本ばかりですが、シリーズで買い続けているということは、どれも「一気読み」の面白さだった、ということで、「脱線」、ご勘弁を。

デンマークの『特捜部Q』シリーズ、スウェーデンのヴァランダー警部シリーズと、北欧は実は警察小説の宝庫でもあり、その古典的名作といわれているのがスウェーデンの推理作家、マイ・シューヴァルとペール・ヴァールーの夫婦による、ストックホルム警察の刑事、マルティン・ベックのシリーズ。「古典」ということで、こちらもヴァランダー警部シリーズと同様、海外のミステリ・警察小説を次々と読んでいた時に出会って「あとからまとめて読んだ」のパターンです。

シリーズ第一作の「ロゼアンナ」が発表されたのが1967年、以後1975年の最終作「テロリスト」までの約10年にわたって続いたシリーズとのことなので、自分自身の年齢からしても、これはどうしても「過去の名作」。インターネット、携帯電話はもちろんない時代なので、捜査方法は「歩いて」聞き込み。

今のようにネット通販で本を買える時代ではなかったし、また、ミステリのバックナンバーを揃えている書店もあまりなかったので、見つけては買い揃えていったようです。というのも、写真でみていただければわかるのですが、単行本もあり、また角川文庫も装丁が途中で変わっています。

この時代ですでにこの作品シリーズ、北欧のミステリ、恐るべしかもしれませんね。

マイ・シューヴァル、ペール・ヴァールのマルティン・ベック刑事のシリーズについては、こんな解説があります。

『海外ミステリ名作100選』(H・R・F・キーティング、早川書房、1992年)キーティングはイギリスの作家・評論家。

「かつてミステリは単純な探偵小説で、作者と読者のあいだの謎解きゲームだった。やがて作者たちはその形態を純文学が扱うテーマ、たとえば人生について語るのに用いることができると気づくようになった。こうした動きが最高潮に達したのが」、マイ・シューヴァル、ペール・ヴァ―ルが発表した作品だ、としています。シリーズ第一作の「ロゼアンナ」について、「警察小説のすぐれた一例である。それも、実際の捜査活動はこうなのだろうと思わせるものを忠実に描いていく」と評価しています。

おやっ、と思わせたのは次の一節。

「マルティン・ベックの二十一歳のときからの経歴、不眠症、胃が弱いこと、ぎくしゃくとした結婚生活などについて書いている」「一見事件に無関係に見える事実を描くことで、犯人捜しの物語にいっそうの幅と深みを加えている」。

「特捜部Q」のカール・マーク警部、ヘニング・マンケルのヴァランダー警部の「私生活」を描いていることに通じるような、北欧の伝統か?『欧米推理小説翻訳史』(長谷部史観、本の雑誌社、1992年)の一節に「ドイツ文化圏の作家たち」があります。

そこでは、「海外の推理小説は、イギリス、アメリカ、そしてフランスを中心に発達してきた観があり、ドイツや北欧諸国はいささか分が悪い。第二次大戦後は(略)スウェーデンではマイ・シューヴァル、ペール・ヴァ―ル夫妻(というよりは、この順序では妻夫)による有名なマルティン・ベック・シリーズが書かれた。(略)これらが日本へもたらされたのは、英米文化圏で評判になったことが要因をなしている場合が多い」

そうですね、ドイツ、北欧などでの言語で発表された作品が現地で人気になったとしても、ストレートに日本の編集者の目に止まることは難しいでしょう。やはり推理小説・ミステリの「本場」であるイギリスやアメリカで注目された作品が日本に入ってくる、という流れはやむを得ないところでしょうね。

-

2023.09.15

この夏の「一気読み」 その②

この夏「一気読み」したなかでお薦めの一冊、北欧デンマークを舞台とした警察小説『特捜部Q』シリーズ、最新作「カールの罪状」の本の帯には「シリーズ完結目前」とあり、複雑な気持ちで読み進みました。

そして「訳者あとがき」によると「いよいよ次はシリーズ最終作」、えっ、「作者はすでに執筆に入っており、年内にも刊行予定だという」とも。そうなるとまた1、2年楽しみに待つことになります。

言い忘れましたが、当然のごとく、原作はデンマーク語で書かれていて、同国に隣接して歴史的にも関係の深いドイツ語に訳されたものを、日本語に訳してくれているわけです。翻訳の方はドイツ文学がご専門のようです。いやはや、ありがとうございます。

シリーズ各作品のコンパクトな案内は早川書房のこちらがよさそうです。こちらから。

ちなみに特捜部Qシリーズは「ポケミス」と親しまれる早川書房の新書サイズの推理冒険小説のラインナップの一つとして順次刊行されてきました。ビニールカバーがかかっていて、本のページ紙が少し黄色がかっているのが特徴です。「その①」に書いたようにシリーズのほとんどが上下二段組の長編、ポケミスでの発刊の後に順次、早川書房の文庫本でも刊行されているようで、上下巻に分かれているタイトルもあります。早川書房のホームページでチェックすると、文庫版の解説者が北上冬樹、恩田陸、堂場瞬一などすごい顔ぶれ、おもわず「ずるい」、さすがに「解説」だけのために改めて購入するまではいたりませんが、こちらはリアルタイムで読んできたんだからと、ちょっと自慢しておきます。

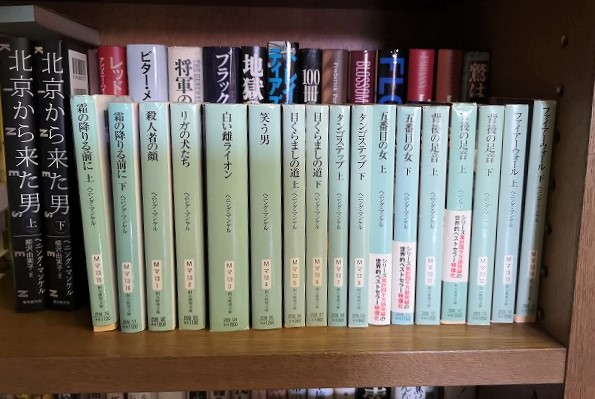

『特捜部Q』シリーズ、これだとちょっと分厚さが伝わりにくいでしょうか ヴァランダー警部シリーズ。ミステリを並べている書棚ですが、満杯状態なので手前に文庫本、奥に単行本

ヴァランダー警部シリーズ。ミステリを並べている書棚ですが、満杯状態なので手前に文庫本、奥に単行本同じようにシリーズで次々に読んだという作品は、北欧でもデンマークのお隣、スウェーデンの推理作家、ヘニング・マンケルのヴァランダー警部シリーズ。こちらは田舎町の中年刑事です。

シリーズスタートの『殺人者の顔』が1991年、『リガの犬たち』 (1992年)、『白い雌ライオン』 (1993年)、『笑う男』 (1994年)、『目くらましの道』(1995年)、『五番目の女』 (1996年)、『背後の足音』 (1997年)、『ファイアーウォール』 (1998年)、『霜の降りる前に』 (2002年)と続きます。いずれも創元推理文庫、『特捜部Q』と比べると、比較的立て続けに出ていますね。どの作を最初に読んだのかもうわからないのですが、書評でしょうか、何かでこのシリーズのことを知って手に取ったところ、とにかく面白くて、次々にシリーズを読みあさりました。何冊かには読了の書き込みがあり2013年に立て続けに読んだようです。作品の発表時からみると、「出会い」は遅かったようです。ただ、それだけ『特捜部Q』のように次作を長い時間またなくてよかったわけです。

作者はすでに故人なので、未発表作品が見つからない限り、もうシリーズの新作を楽しむことはできないと勝手に思っていたところ、今回ブログを書くのに出版社のホームページを見ていたら、どうもこの後の作品があるよう。シリーズ最終作は2020年発売らしい、即買いです。うれしい。

創元推理文庫を出している東京創元社の公式ホームページはこちらから

-

2023.09.14

この夏の「一気読み」 その①

自分自身が読んできた本を紹介することが中心のこのブログですが、近ごろは歴史関連の本が多くなっています。自身のレパートリーの中の主流であるのは確かなのですが、楽しんで読むための本も(歴史本が楽しくないとは言いませんが)、それなりには読んでいます。ただ、なかなか紹介しにくいということはあります。

面白くて夢中になって読んだ本について「徹夜必至」とか「一気読み」とかいいますよね。さすがにこのごろは徹夜までして読む体力はないですが、この夏の「一気読み」の筆頭はこれ。

『特捜部Q カールの罪状』(ユッシ・エーズラ・オールスン、早川書房、2023年)「特捜部Q」シリーズの最新作第9弾。2段組537ページの長編ですが、陳腐な言い方ながら「読みだしたら止まらない、ページをめくる手がとまらない」

早川書房のホームページから引きます。「世界40ヵ国以上で刊行され、累計2400部を突破しているデンマークの警察小説〈特捜部Q〉シリーズは、日本における北欧ミステリブームをけん引してきたシリーズです」

第一弾『特捜部Q 檻の中の女』の発刊が2011年。コペンハーゲン警察本部に勤務するベテラン刑事のカール・マーク警部が迷宮入り(未解決事件)の捜査にあたる特捜部に配属されます。特捜といえば聞こえがいいですが、ようするに厄介払い、左遷人事。地下の刑事部屋で古い未解決事件の書類と格闘する日々が始まります。シリア人の助手アサド、その「アサドに負けぬほどの変わり種(第2弾『特捜部Q ―キジ殺し―』のあとがきより)ローセ(女性です)ら部下は個性的と言えばこれまた聞こえがいいが、要するに変人ばかり。

警察小説では特定の時代を設定せずに捜査にあたる刑事たちを描く、というスタイルもよくありますし、また、刑事たちの私生活にはあえてふれない、というパターンも多いなか、このシリーズでは刑事、捜査官たちは「成長」し、あるいは年老いていきます。カール・マーク警部はシリーズ当初期、家庭はほぼ崩壊状態、シリーズが進むにつれて新しいパートナーと出会い、第9作では子どももできていました。アサドもシリアの圧政下で苦しんでいた家族を呼び寄せるなど、部下たちの生活も大きく変わります。

また舞台となるデンマーク、北欧の社会が描かれ、当然、捜査方法も近代化されていきます。第9作ではなんとコロナ禍がデンマーク社会を襲い、警察の捜査体制も大きな制約を受けることになります。

だらだらと本筋の周辺の話しばかり書いていますが、はい、ミステリーなので粗筋やましてや終盤の展開などは紹介しないのがマナーでしょう。加えてこの手のシリーズ本をお薦めするのはすごく難しい。何しろ9作目、「1作目からどうぞ」とはなかなか言えません。

もちろん、最新作から読んでも、それまでの展開を知らなければわからない、といったことはなく、シリーズ各作品ともに独立して読める内容になっているのは、エンタテイメントとして当然ではあります。

私自身は1作目から読み始めることができ、新作を「まだかな、そろそかな」と楽しみに読み継いでこれたことは幸運でした。

大講堂を背景にワンショット

大講堂を背景にワンショット 太鼓橋の向こうに教室群が見えます

太鼓橋の向こうに教室群が見えます