![]()

![]()

全ての記事

-

2023.10.27

中国史のキーワード 「塩政」その①

またまた中国史、日本の中世史の本(足利将軍、10月18、19、20日)から中国史に戻ってしまいます。「続けて書けよ」としかられそうです。このブログでは「これまで読んできた本」の紹介が中心ですが、今回は「読み終えてから」がいつになるか自信がない「大著」なので、また、どういうつながりで次々と本を選んでいくのかというあたりも新しいブログテーマとして少し書いてみます。参考にはならないかもしれませんが。

「中国史を学ぶ おすすめ本①」(10月16日)で『中華を生んだ遊牧民 鮮卑拓跋の歴史』(松下憲一、講談社選書メチエ、2023年)を紹介し、あわせて個人的に最近注目している研究者として『世界史とつなげて学ぶ中国全史』(東洋経済新報社、2019年)などの著書がある岡本隆司さんの名前をあげました。「遊牧民について何かふれていないかな」と思いながらページをめくっていたら、以下の部分に以前読んだ時のアンダーラインが引いてありました。

「宋王朝は、塩の売買に税金をかけていました」

「塩の徴税・専売の制度を「塩政」といいますが、何も宋に始まった話ではありません」久しぶりに「塩政」という言葉にふれ、懐かしくかつ「読みたい」気持ちが高まりました。

『中国塩政史の研究』(佐伯富、法律文化社、1987年)そのものずばりという研究書、佐伯富さん(1910年~2006年)という京都大学の先生がこの研究者としては国内では第一人者で、よく引用されています。

佐伯さんの経歴を改めて確認すると、すでに京都大学教授を定年退職されたあとの時期にあたる1980年代の後半ですね、京都のご自宅を訪ねたことがあります。東京の私立大学の研究者が佐伯さんの研究を何やら問題視しているかのような通信社の記事が配信され、お話を伺いに出向きました。

佐伯先生ご自身はその研究者のことはほとんどご存じでなく、まったく気にはなさっていない様子で、とても記事にするような状況ではないことはすぐにわかったのですが、そこで佐伯さんの研究の話を聞きました。

中国の歴史にとって塩は大変重要な役割を果たしているといった内容、私にはほとんど知識のない話で、大学の先生のすばらしい講義を独り占めしたかのような、至福の時間だったことを今でも鮮明に覚えています。

以来、その中国の塩について、塩の徴税・専売の制度である「塩政」はずっと気になっていて、中国の歴史の本を読むたびに佐伯さんの研究書『中国塩政史の研究』が頭のすみをよぎるのでした。

とはいうものの本格的な研究書、つまり論文集です。一般の書籍とは桁が違う高価なもので、たぶん購入しても読み切れないだろうなと正直、見送っていました。ところが岡本さんの著書です。アンダーラインが引いてあったということは2019年時点でもやはり気になったのでしょう。そして今回、ついに手を出しました。ただ、古書です。

さて『中国塩政史の研究』、箱入りです。「塩と中国古代文明」「中世における塩政」「近世における塩政」などと章がたてられ、春秋戦国時代から漢、南北朝、唐、五代、宋、元、明、清などの各時代、王朝の塩政を詳細に調べ上げたもので、本文だけで約800ページ、やはりとても読み切れないでしょう。ただ、「緒論」「結論」だけ読んでも、中国史における塩政の重要さが十分に伝わってきます。(なにやら「あとがき」や「解説」だけ読んで宿題の読書感想文を書くかのようですね)

-

2023.10.25

忘れていました はまる警察・推理小説作家 ③

はまってしまって次々と読んできた警察・推理小説、その作家として黒川博行さんを思い出し、米澤穂信さんの近刊『可燃物』も紹介しました。その米澤さんの過去作品を調べたら代表作ともいえるこれがありました。

『満願』(新潮文庫、2017年)こちらも短編集。2014年の刊行で、その1年間に発刊されたミステリ作品のランキングで定評のある「ミステリが読みたい!」「週刊文春ミステリーベスト10」「このミステリーがすごい!」の国内部門1位で史上初の3冠に輝いたと紹介されています。

これらのランキングはそれなりにチェックしていて、すぐに引きずられて購入することも多く、『満願』も読んだような気もするのですが、文庫本になっていて安価なので、えいっと購入してしまいました。

こちらは捜査一課の警部のように決まった主人公がいる短編集ではありませんでした。一部には警察官が出てきますが、外国で殺人事件を犯した商社員やフリーの記者、さらには弁護士が主役など、実に多彩な短編ばかりで結末も見事に描かれています(ミステリなので詳しくは書きません)

読んでいて、少し話の先が読めるような感覚もあったので、やはり「再読」なのかとも思ったのですが、「再読しても楽しめる、それでこそエンターテインメント小説」という黒川作品の時の「言い訳」を繰り返しておきます。

と、ここまで書いておいて実家の書棚で確認したら、『満願』の単行本、やっぱりありました。2014年3月の初版、11月になんと15刷の大ベストセラー、3冠達成もむべなるかな、です。ちなみに改めて購入した文庫本も19刷、ひえー。(ミステリランキングは年末に発表されるので、やはりそれを見て購入したのでしょう)

米澤さん、すでにキャリアの長い作家ですが、改めて「おそるべし」です。

余談ではありますが

『可燃物』では群馬県警とはっきりと名前が出てきます。黒川作品でも実際に存在する大阪府警が使われます(所轄署は架空です)。事件の起きる現場の地名が実在の地名ならば、捜査をする警察も実在の名前を使わないとちぐはぐです。つまり東京が舞台の推理小説となると、それは「警視庁」が出てこないと不自然なわけです。

一方で、警察捜査、あるいは警察署を舞台にした推理小説で、事件の起きる場所を架空の地方都市とするならば、「D県警」とか「F県警」とか仮名でいいわけで、そういった作品はたくさんあります。それだけに米澤さんがあえて群馬県警としたのは結構珍しいのではとも思います。

その群馬県警ということで連想したのが横山秀夫さんです。『クライマーズ・ハイ』『64(ロクヨン)』などの作品で知られる作家で、その警察捜査や警察官、刑事らの人間像の描き方は実にリアルです。というのも横山さんは群馬県の新聞社の記者をされていた方、警察取材もしていたわけで当然といえばその通りなのですが、作品では「群馬」は使わず仮名のケースが多い。ご自身がこのキャリアだからこそ仮名にしたのかもしれませんね。

新聞記者から警察ミステリ小説に転身というと、最近では堂場瞬一さんもいます。エッセイでは新潟で仕事をしていたと書いていたように記憶しているのですが、私が読んでいる限りでは、ご自身で新聞記者をしていたことはあまり触れていないようなので、どこの新聞社かは書きません。誰でも知っている全国紙です(毎日新聞社ではありません)。

-

2023.10.24

忘れていました はまる警察・推理小説作家 ②

黒川博行さんのデビュー作『二度のお別れ』の発刊が1984年で私は仕事を始めたころ。最初に読んだ作品は覚えていないのですが、新作はそれなりにフォローしてきたつもりです。とはいえ、単行本が文庫本になって発刊される、さらには時がたって別の出版社の文庫にもなっている作品も多いようです。

そんな文庫本を書店で見かけては「これ読んでたかな」と不安? になり購入、まあ、以前読んでいても内容まではそんなに覚えていないので十分楽しめて、後日書棚をみたら「すでにあった」、こんな例が結構ありました。黒川作品には限らないのですが。トホホですね。

でも黒川さんら作家の方には申し訳ないのですが、読むときは夢中、勉強のために読むわけではないので読み終わったら忘れてしまう、そして再読しても楽しめる、それでこそエンターテインメント小説ではないでしょうか。言い訳がましいですがね。

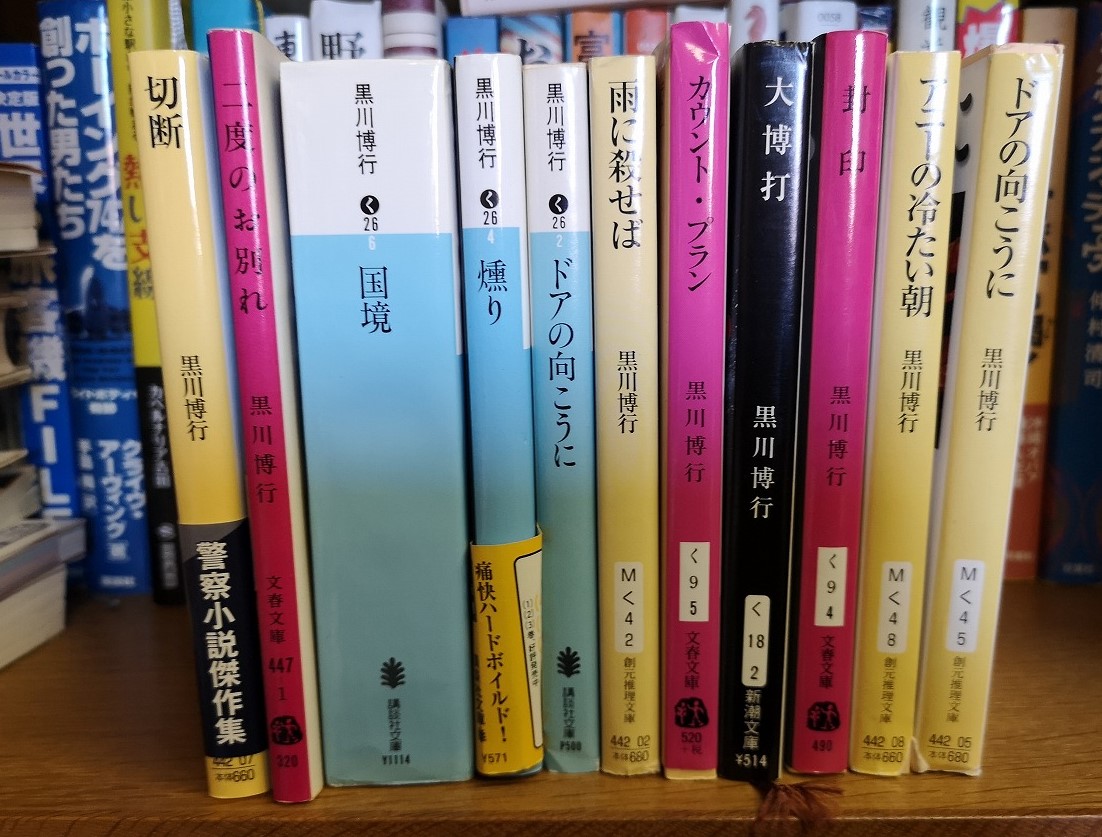

黒川さんの著作のうち文庫本。多くの作品が文庫本になっており、ほんの一部ですが、「はまる警察・推理小説 ①」でみていただた著作写真と見比べるとほとんどダブっていますね。とほほ。同じように刑事が主役の警察・推理小説ながら、黒川作品と好対照なのがこちら。今年のミステリ小説の中でかなりの評価を得るであろう作品です。

『可燃物』(米澤穂信、文藝春秋、2023年)短編5編が収められています。いずれも舞台は群馬県警、警察組織の規模は黒川作品で頻出する大阪府警とはかなり異なります。その地方警察の県警捜査一課の警部、つまり強行事件を実質的に指揮する責任者が主人公です。部下を使い捜査を指揮していく立場、黒川作品は「使われる」部下が主人公であり、ところどころ上司の「評価」が語られたりします。作品によっては上司批判も飛び出します。

一方の米澤作品での警部は部下に対して説明・言葉が少なく、自身の中で考えを巡らせ、ここぞというところで表に出して動き、事件を解決に導きます。本の帯には「彼らは葛(警部の名前)をよい上司だとは思っていないが、葛の捜査能力を疑う者は、一人もいない。」とあります。

米澤さんは『黒牢城』(KADOKAWA、2021年)で直木賞を受賞しています(あっ、忘れていました、黒川さんも直木賞作家です)。黒牢城も推理小説のように謎解きなのですが舞台は戦国時代、織田信長に叛旗を翻して有岡城に立て籠った荒木村重、囚人にして土牢に閉じ込められた黒田官兵衛らが登場する重厚な作品です。時代小説、歴史小説としてもいいような内容。そんな印象があったのでこの『可燃物』は驚きでした。

-

2023.10.23

忘れていました はまる警察・推理小説作家 ①

警察・推理小説、ミステリに関して、国内作品で作家にこだわって読んでいるシリーズを以前紹介しました(9月20日「この夏の「一気よみ」その④」)。大沢在昌さんの「新宿鮫シリーズ」、今野敏さんの「隠蔽捜査シリーズ」をはじめとする警察捜査もの。深町秋生さんの型破りな捜査官・八神瑛子を主人公とする作品群などです。さらにさかのぼって5月16日には亡くなったハードボイルド作家、原寮さんについて書きました。この時には逢坂剛さん、東直己さんの名前をあげています。

逢坂さんは探偵・岡坂神策のシリーズのみならず不気味な犯人と公安警察との闘いを描く「百舌シリーズ」、悪徳警官の「禿鷹シリーズ」、刑事迷コンビがドタバタを繰り広げる「御茶ノ水警察」もの、さらには時代小説も多彩な作品があり、推理小説作家とのくくりでは失礼ではありますが。

ところがつい先日読み終わったところで「これまでにあげた作家以上に読んでいる作家ではないか、大事な作家を忘れていた」と気づきました。

『悪逆』(黒川博行、 朝日新聞出版、2023年)もちろん一気読みです、というか、読み終わるのが惜しくて毎日少しずつ、でした。大阪や京都など関西を舞台に人間くさい大阪府警の刑事コンビが昔ながらの足で稼ぐ捜査を通じて真相に迫っていく、いつもの「黒川節」炸裂、という感じで、楽しく読みました。

黒川さんには警察小説、エンターテインメント小説として読ませる作品がたくさんあります。

その作品群の特徴といえば、事件の素材、背景が異なって描かれていることがあげられるでしょう。ご自身が芸術系大学の卒業ということもあって初期の作品では芸術家、美術商、宝石商らが登場して作品の真贋や危ない取引などが描かれます。考古学、発掘の世界の暗部をとりあげるあたりは古墳の多い関西を舞台に書く黒川さんならでは。

身代金目的誘拐、死体がバラバラで見つかる殺人事件、現金輸送車襲撃事件などは「刑事もの」定番の素材ですね。また『後妻業』(文藝春秋、2014年)では高齢資産家に遺産目当てに近づいて結婚し、資産家を殺害して遺産を手にする犯罪者の世界を描きました。ちょうど同じ時期に、現実の社会で小説のような事件が起き、犯罪なので職業ではありえないのですが、後妻業という言葉が使われ、注目されました。

最新作の『悪逆』ではマルチ商法で莫大な利益をあげた人物や新興宗教教団の腐敗などが描かれ、ここでもやはり世相をきちんととらえています。

刑事ばかりでなく「ワル」も

一方で、建築コンサルタントと組織に属さないヤクザとが一攫千金をもくろんで暴力団などを向こうに回して暴れまわる「疫病神シリーズ」では主人公が北朝鮮に潜入したり、東京を舞台に新興宗教に群がる人物と渡り合うなどします。

刑事が登場する、いわば「正義が勝つ」小説に比べ、こちらは金融詐欺や産業廃棄物処理をめぐる利権を「かすめとってしまおう」という、まっとうな市民ではない「ワル」が主役なのですが、彼らがねらう相手が反社会的な人物ということもあって、つい「ワル」に感情移入し、「応援」したくなってしまうところが人気の秘密でしょう。

こちらのシリーズも主舞台は関西で、主人公たちは関西、大阪の方言をしゃべります。黒川作品の多くの書評が、この関西ことばによる刑事や主人公のやりとりの面白さをあげます。それは間違いないのでしょう、とはいえ、あまりしつこく、くどいのも逆効果では、などと心配もしてしまうのですが、これだけの作品群が読まれているのですから、やはり作者の巧さなのでしょう。

黒川さんの著作。手前の床にならんでいるものもそうです。整理ができていない乱雑な書棚で恐縮です。いつも感じてはいるのですが、刑事二人がコツコツと捜査をしながら、きちんと生活をしている、例えばちゃんと昼食、夕食をとる、そんな場面がさりげなく、必ず書き込まれます。大阪の名物を「食べ歩く」かのようです(もちろん庶民的な食べ物ですよ)。けっして「食事を抜いてでも捜査に打ち込む」といったストイックな刑事でないところに好感がもてますし、二人が「何を食べようか」と相談するシーンなどは東京言葉でやったら嫌味だろうな、などとも思います。

このように事件の流れや捜査の進展といった本筋とは直接関係のないところに食事シーンが挿入される小説として、すぐに池波正太郎の「鬼平犯科帳」シリーズを思い浮かべました。池波は食べ物に関するエッセイなども多く、「鬼平」に登場する「江戸の食べ物」はそれだけで別の本になるほど、「鬼平」の魅力の一つとして知られています。

-

2023.10.20

足利将軍も15人いた ③

山田康弘さんは『足利将軍たちの戦国乱世』の中で、戦国期日本列島社会の「天下」について「闘争・分裂」「協調・まとまり」「世論・規範の縛り」の三つの側面があったと述べています。この考え方をとるにあたって「現代の国際社会についても、このような力と利益、価値という三つの側面があると指摘されている」として、以下のような文献から引用します。

「各国家は力の体系であり、利益の体系であり、そして価値の体系である。したがって、国家間の関係はこの三つのレベルで関係がからみあった複雑な関係である」(高坂正堯『国際政治』)

いやいや、日本中世史の本のここで高坂さんの名前を目にするとは思いもよらなかったです。

高坂さんについて私は学生時代、政権に近い学者との印象を持っていて、食わず嫌いのところがありました。近年、筆者の服部さんはしっかりとした著作を残している方ということもあって、以下を読みました。

『高坂正堯--戦後日本と現実主義』 (服部龍二、中公新書、2018年)高坂さんが京都大学の教授だった時に一度お会いしてお話をうかがったことがあります。すでに高名な学者でしたが、京都言葉で気さくに話をしていただいたことを覚えています。そこでかつての印象は少し変わったのですが(単純ですね)、服部さんの著作は高坂さんの仕事をわかりやすくまとめていて、さらに印象が変わりました。

さらに、おもいっきり脱線します

山田さんは「あとがき」で歴史に学ぶ意味をこんなふうに書いています。

「歴史学は、過去の事実をただ明らかにするだけ、という学問ではない。過去の事実を解明することは、歴史学の手段であって目的ではない。では、目的はなにか。それは過去を知り、そしてこの過去を使って現代をより深く知る、ということである。」

そして

「歴史とは・・・現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話なのであります。ーーE・H・カー」

と締めくくります。

「おお、カーですか」という感じです。『歴史とは何か』(E.H.カー、清水幾太郎訳、岩波新書、1962年)

『歴史とは何か 新版』(E.H.カー、近藤和彦訳、岩波書店、2022年)この『歴史とは何か』は私たちの世代の学生時代、歴史を学ぶ際の「必読書」とされていた著作です。昨年新版が発刊され、話題になり、読みました。旧版も読んだと思うのですが書棚で見つからず、改めて購入しました。2022年発行が第95刷、ロングセラーですね。

原著はカーがイギリス、ケンブリッジ大学で行った講演記録をもとにしているので、どちらの版も「ですます調」で訳されています。新版を訳した近藤さんへのインタビュー記事が朝日新聞デジタル版に載っています。

近藤さんはイギリス近世史、近代史の専門家で、カーがいたケンブリッジ大学に留学し、英国の知的世界を体感した、といいます。その経験から「向こうの学者には絶えず冗談や皮肉を言い合っているような雰囲気があり、隠れたニュアンスもある」と前置きしたうえで、そのカーの講演は「密度が高く舌鋒(ぜっぽう)鋭い発言、ときにウィットのきいた冗談や皮肉で聴衆を笑わせながら回を重ねた。毎回最後は決めぜりふで締めくくっている」。

新たに訳すにあたっては「カーの口ぶりを伝えようと(笑)という表現も各所に織り交ぜた」と話しています。さてこの著作で必ずといっていいほど引用されるのが、山田さんも「あとがき」で引用しているところです。もっとざっくりと「歴史は現在と過去のあいだの対話である」と紹介されることがあるのですが、清水訳と近藤訳を比較してみます。

清水訳

そこで、「歴史とは何か」に対する私の最初のお答えを申し上げることにいたしましょう。歴史とは歴史家と事実の間の相互作用の不断の過程であり、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話なのであります。近藤訳

したがって、ここまでのところ、「歴史とは何か」という問いにたいするわたしの最初の答えは、こうなります。歴史とは、歴史家とその事実の間の相互作用の絶えまないプロセスであり、現在と過去の間の終わりのない対話なのです。いかがでしょうか。山田さんは清水訳で引用しているようです。

「不断の過程」と「絶え間ないプロセス」、「尽きることを知らぬ対話」と「終わりのない対話」、清水訳より近藤訳のほうが話し言葉というか、耳から入るならこちら、という気もしますし、昭和を代表する哲学者、社会学者の一人である清水幾多郎の岩波新書なら、この訳だろうなと納得もします。

ちなみに原著は以下のようだそうです。(現物にあたっていません、孫引きです)

My first answer therefore to the question‘What is history?’is that it is a continuous process of interaction between the historian and his facts,an unending dialogue between the present and the past.

筆者の山田さんは足利将軍、特に戦国時代の足利将軍についての研究を専門としている方のようで、これまでの著書をみると一般向けといえるのはこの新書が初めてといっていいようです。それだけに力が入ったのか、高坂さんが出てきたり、あとがきでE.H.カーを引用しているのかと想像すると、微笑ましい。まだお若い方なので、あえてこのような生意気な感想でしめくくります。今後の仕事、著作が楽しみな研究者にまた一人、出会えました。

-

2023.10.19

足利将軍も15人いた ②

『足利将軍たちの戦国乱世』で筆者の山田康弘さんは15代続いた足利将軍について、その「しぶとさ」はどこから来るのかといった表現をし、「将軍には権力はなかったが、権威はあったからだ」といった類の説明ですませてしまうのではなく、いわば「メカニズム」のレベルまで掘りさげて解き明かしていく必要がある」とし、足利将軍とは何なのか、その謎の解明が「現在の戦国期将軍研究における目標の一つ」と位置付けています。

「将軍を存続せしめた最大の要因は、なんといっても各地の大名たちが将軍を支え続けたことである」

として、管領などとして幕府を支える諸氏・大名たちが栄典(爵位や朝廷の官職)を得るのに将軍の力が必要なことや、戦いを止める、避ける時に将軍の仲介を理由にすると面子が保てることなどをあげます。このあたりは、そんなに新しい見方ではなかったのですが、将軍のもとに諸国の情報が集まり、それを得るメリットがあるという指摘は、なるほどと思いました。地方の諸氏・大名にとって、列島各地の情報はなかなか手にはいらないでしょうから。山田さんはさらに戦国時代をどうとらえるかという点から、将軍像そのものを見直します。

かつては、戦国大名がみな天下を目指して戦争をし続けるように考えられがちでした。今川義元も京都を目指して動き、桶狭間で織田信長とぶつかり敗れた、上杉謙信もいよいよ上洛という時に病に倒れたなどなど、小説やゲームの舞台としてはみなが天下を争うほうが盛り上がるでしょうから、そこから戦国時代像がつくられがちでした。

しかし最近の研究では戦国大名は実は領国経営に熱心で、つまり自分の領土をきちんと守り、年貢などをきちんと取って安定的に領国を治める、戦争には大変な費用がかかるから、できれば隣国と戦争はしたくないというのが本音だった、という見方が主流です。

山田さんは

「「戦国」という名称とは裏腹に、大規模な戦争が日常的に継起することはなく、意外に平和だった」

という書き方をしています。そうなると、各大名が隣国の他の大名と戦争をしないで済むにはどうしたらいいか、もちろんお互いが普段から理解しあえばいいわけで、いわば大名同士の「外交」が必要になってくる。外交をスムーズに行うには関係国以外の第三者がいると、問題が起きた時にも仲介を頼める、足利将軍はそんな第三者的なポジションを期待され、その役割を果たしてきたので生きながらえたのではないか、このように論を進めます。

そして山田さんは多くの国々が共存する現代の世界になぞらえます。

「今日の世界には国連をはじめさまざまな国際機関が存在している。こうした国際機関は各国によって国際問題を処理する際に利用され、一定の役割を果たしている」

と評価してうえで

「将軍はこうした国際機関の在り方と類似している」

「将軍もまた<国>ではなく、各大名たちがたがいに外交をしたり戦争をしあったりする<天下>の次元のほうを主たる活動領域にしていた、ということである」

と結論づけます。このように現代社会と比べての説明、けっこう斬新ですよね。そこから、信長、豊臣秀吉の出現で幕府、将軍がいらなくなった理由も説明できるというわけです。なるほど。

-

2023.10.18

足利将軍も15人いた ①

足利氏が代々将軍をつとめた室町幕府は、鎌倉幕府、江戸幕府に比べて歴史小説、時代小説でこれといった作品があげられることが少ないせいもあってか、少し関心が低いようにも思われます。将軍の名前もどうでしょう、鎌倉幕府は最初の頼朝、頼家、実朝の三代のあとのいわゆる摂家将軍、親王将軍の名をあげられる人は多くはないでしょう。江戸幕府はちょっと歴史に興味のある方ならば徳川家の十五代将軍全員の名前をあげられる方もけっこういらっしゃるでしょう。

では室町幕府の足利将軍はどうか、初代尊氏はこれは別格として、三代義満は北山殿、金閣寺とともに、また八代義政は銀閣寺とともに知られてはいますが、期せずして徳川将軍と同数の十五人全員の名前をあげられるかとなると、ちょっと、というところでしょう。私も自信はありません。(先の「中国史」の話ではありませんが、将軍の名前を覚えることが日本史の学びであるわけではありませんね)

足利将軍の場合、二代義詮以降全員名前に「義」の字がついていて(義〇=漢字一文字)、いよいよ区別がしにくい、同じ字を用いる名前であることに価値があるとわかっていてもですよね。さらにはこの十五人のうちいわゆる戦国時代期の将軍については、同時期に二人の将軍(候補)が正当性を争ったり、将軍がしょっちゅうもともとの幕府所在地である京都を離れてしまうこともあったりして、将軍交代の流れを理解するのはなかなか大変というのが一般的な受け止め方でしょう。

『足利将軍たちの戦国乱世 応仁の乱後、七代の奮闘』(山田康弘、中公新書、2023年)最初に長々と書いたように、なかなかややこしい室町幕府の足利将軍交代の流れを整理できればと手にとったのですが、その期待を超える充実した一冊でした。お薦めです。

ここではほぼ定説とされる応仁の乱からを戦国時代として、応仁の乱時の第八代将軍・義政にもふれながら、主にはその後の7人の将軍、九代義尚、十代義稙、十一代義澄、十二代義晴、十三代義輝、十四代義栄、十五代義昭が細川、大内、畠山、三好、六角、赤松など幕府を支える諸氏・大名の力を借りながら、あるいはこれら諸氏が自らの権勢を高めるためにそれぞれ都合のいい将軍をたてようとする、その流れをわかりやすくまとめています。

諸氏・大名も一族の中で主導権争いをします。この諸氏も名前に共通の漢字を用いていることが多く、そして将軍と諸氏の組み合わせが二転三転するので、なかなかすんなりと入ってこないわけです。詳しすぎても途中でついていけなくなるのが難しいところですが、この著作は新書ということもあってコンパクトながら、ここというところは押さえてあると感じました。将軍の性格的な部分や「人となり」も、際立ったところをうまくまとめています。

さて、そのように、都落ちしたり、あるいは部下ともいえる諸氏に利用されるような形になりながら、なぜ室町幕府は続いたのか(約230年)、ましてや戦国時代、大名がみな天下を目指して戦いに明け暮れる時代というかつての印象からすると、戦国時代に幕府や将軍が必要なのかという疑問がわいてくるわけです。

なので、あえて戦国時代に限ることで、将軍が必要とされた意味が浮かび上がってくるというのが筆者のねらいということになります。余談ですが日本史では「幕府」の名称については「鎌倉」「室町」「江戸」の後に「幕府」がつく言い方が一般的です。教科書もこうですね(徳川幕府という言い方もなくなないか)。将軍がもっぱらいたところ、その将軍のもとでの統治機構(役所)の所在地からの命名ということになりますが、鎌倉、江戸は違和感はないものの、室町という京都のある狭い一地域をとって呼ぶことはどうなのか、これは「時代区分」の鎌倉時代、室町時代、江戸時代も同様に感じます。鎌倉、江戸と並べるなら「京都幕府」じゃない? などと突っ込みたくもなります。いうまでもなく京都には朝廷があるので、こういう言い方は混乱するだけ、とても採用されないでしょうが。

-

2023.10.17

中国史を学ぶ おすすめ本②

『中華を生んだ遊牧民 鮮卑拓跋の歴史』の中で筆者の松下憲一さんは、中国の歴史を漢族と北方遊牧民との対立と融合とまとめるのですが、その「対立」を示すものが次々と打ち立てられる「王朝」、これが「覚えさせられる」国の名前になる。しかし松下さんが強調するのはむしろ「融合」です。

北方から遊牧民たちが現在の中国の中央部(「中原」などとも言います)に入ってきて国をつくる、そこには以前から住んでいる人たちがいるわけで、どうしても本拠地から離れるために少数派となる遊牧民の支配層が住民たちをスムーズに統治するためには、その文化やくらしを頭越しに否定するわけにはいかない、一方で統治される側も北方遊牧民の文化を取り入れていく。その結果、現在につながる中国の生活習慣の中には、実は北方遊牧民由来のものが相当あると紹介されています。

著書紹介の記事に「北魏を建国した」とあります。著作では「北魏にはじまる均田制は、隋唐をへて日本の班田収授となり、北魏の都洛陽は、隋唐の長安の基本形となり、さらに日本の平城京・平安京にも継承された」とされています。

仏像の日本への伝来の歴史の中でも北魏の仏像は重要な位置をしめているので、この点でも関心を持って読むことができました。

余談ではありますが

私の高校時代の世界史の授業は思い出すと中国史ばかりで、先生はたぶんそちらが専門だったのでしょう、均田制とかやたら詳しく話をしていたように記憶しています。その中で、純粋な漢民族なんてほとんど残っていない、といった趣旨の話がありました。漢民族とはという定義そのものが難しいので、けっこう乱暴な物言いだと今は思いますが、強いインパクトがありました。

戦争が続き(王朝が次々に代わり)多くの人が亡くなり、そして松下さんが書くように、中国史の半分を占める異民族王朝によって住民どうしが交わり、民族が「融合」していった結果は、「漢民族・・・」という思い出の先生の表現で説明できるようにも思えます。そうだとしたら、半世紀も前の話です、すごい先生でしたね、ただ、記憶は美化されがちなので、なんとも。

松下さんのこんな刺激的な著作に高校時代出会っていたら、高校の世界史ももっと前向きに学べたのに、などと言い訳したくなってしまいますが、決して世界史を嫌いになったわけではなく、ずっと本は読み続けていますよ。

例えば、中国の歴史というかアジアの歴史についての個人的なイチ推しは岡本隆司さん。

『世界史序説』 (ちくま新書、2018年)

『世界史とつなげて学ぶ 中国全史』(東洋経済新報社、2019年)

『歴史とはなにか 新しい「世界史」を求めて』(山川出版社、2021年)岡本さんは中国史、特に清朝の歴史を専門とされているようですが、タイトルにあるように、狭い地域にとどまらない視野でアジア史を描こうという意欲が感じられます。「歴史とななにか」は鈴木薫さんとの共著。鈴木さんはオスマントルコの歴史の専門家で、本の紹介では、アジアの東西の専門家が文明、世界史を語り合う、とあります。

経歴をみると岡本さんは京都大学で東洋史学を学んでいます。そっか、貝塚茂樹、宮崎市定らアジア史、中国史で名を残す研究者を生んだ京都大学の東洋史研究を受け継いでいるのかしら。

-

2023.10.16

中国史を学ぶ おすすめ本①

中国の歴史、というかアジア史ですかね、最近読んで勉強になった著作を紹介します。

『中華を生んだ遊牧民 鮮卑拓跋の歴史』(松下憲一、講談社選書メチエ、2023年)朝日新聞の読書欄(書評)で、筆者の松下憲一さんのインタビュー記事が掲載されていました。そこで「発売前、歴史ファンの間で「講談社選書メチエで鮮卑拓跋(せんぴたくばつ)の本が出るらしい」と話題になった」とあり、それならばと購入。

その記事では

「鮮卑拓跋とは、3世紀に登場し、現在の中国北部やモンゴルなどで活躍した遊牧集団「鮮卑」の一部族「拓跋部」のこと。晋の衰退からはじまる五胡十六国の時代を統一した北魏を建国したことで知られる」

とあり、そこだけとらえるとちょっと専門的すぎるのではとの感想も持たれそうですが、いやいや、中国史の理解を大いに助けるいい著作だと思います。世界史を学ぶ高校生、あるいはかつて学んだ人が「世界史は苦手」という時、その理由としてあげられる一番は「年号や、言語で異なるさまざまな人名などを覚えなくてはならない」ということがあるでしょう。国(王朝)の名前が次々に変わっていくことを覚える、理解することの大変さも、「苦手理由」のかなり上位にくるのではないでしょうか。アジアに限ったことではないですが、中国も間違いなくその例にあげられるでしょう。

秦、漢、隋、唐などはなんとかなっても、それらの間に五胡十六国、五代十国などがでてきて、その数だけの国の名前を考えるといやはや、さらにここに北方の「匈奴」、この著作の“主人公”でもある「鮮卑」、さらには「突厥」「ウイグル」など、ちょっと強い印象を受ける漢字などで名付けられている遊牧民たちもでてくるわけで、ここでまた「世界史嫌い」をつくってしまいそうです。

インターネットで検索すると「中国の王朝の覚え方」などという、漢字のごろ合わせみたいなノウハウが紹介されていて、ああこんなことが「暗記の世界史」という思い込みを広げているのだと感じます。

この著作はタイトルにあるように、また新聞記事にあるように、中国の歴史を時間軸で描くもの(いわゆる「通史」的なもの)ではありません。ただ、中国の歴史の本質的なところを見事にとらえていて、読む価値があると思うのです。

「中国の歴史は、漢族と北方遊牧民との対立と融合の歴史でもある。中国王朝のなかには、夷狄とか胡族と呼ばれる北方遊牧民が支配者となったいわゆる異民族王朝がある」として五胡十六国、北朝、五代、遼、金、元、清があげられ、さらに

「近年では隋・唐も遊牧王朝とする見解が強い」、「つまり中国王朝の半分は異民族王朝が支配した時代といってもいい」。このように、冒頭で中国の歴史を大きく括ってくれるのがありがたい。もちろん専門家の間ではあたり前のことなのでしょうが、松下さんは

「しかし従来、中華の形成における遊牧民の関与については、ほとんど語られてこなかった」

と言います。そこで遊牧民社会、遊牧集団を理解する一歩として、「鮮卑」の一部族「拓跋部」の歴史、社会、生活を掘り下げていくということになるわけです。 -

2023.10.14

いままた松本清張 その③

『天保図録』で改めて松本清張の作品を楽しみました。そうなると、かつて訪問した松本清張記念館を再訪したくなりますし(北九州市なのでちょっと遠いですが)、作家・松本清張について改めて知りなくなります。松本清張に関する著作をいくつか書棚からひっぱり出しました。

『松本清張の残像』 (藤井康栄、文春新書、2002年)松本清張の代表作の一つ『昭和史発掘』の資料集めなどで、約30年にわたり松本清張を担当した文藝春秋社の女性編集者が振り返ります。松本清張全集66巻の編集も藤井さんが携わったそうです。藤井さんは後に、松本清張記念館の館長を務めます。

藤井さんはこんなふうに書いています。

「松本清張くらい自分の原稿について感想を求めた作家はいないのではないか。第一読者である担当編集者はみんなこれで苦労したと思う。(略)この作家の難しいところは、ほめればいいという態度は絶対に通用しないことだ。どこをどう読んでいるかのポイントが勝負なのである」『誰も見ていない 書斎の松本清張』の櫻井秀勲さんも同様です。原稿を渡されると、その場で読むようにいわれ、必ず感想を求められたそうです。

「連載小説であれば、一回一回、書斎か応接間で頂いたばかりの原稿を読んで、感想をいわなくてはならないからだ。(略)頂いた原稿は社に戻ってじっくり読んでから、電話や手紙で感想をいうのが、いわば作家と編集者のあいだの暗黙のルール、黙契となっていたからだ。また作家もそのほうが気が楽だった。目の前で読まれると、どんな大作家でも緊張するからだ」

作家と編集者の関係とは異なるところはあるにしても、新聞記者も社外の方から原稿をいただいたり、社外の方に原稿を渡すことがあるので、何となくわかります。

藤井さんは記念館作りの計画段階から請われて関わります。記念館の設計にあたる建築事務所の人や展示を担当する人らに誘われて、記念館作りの参考に、山口県・津和野にある森鴎外記念館に出かけてそうです。なるほど、鴎外記念館も訪れたことがあり、感慨深く読みました。いやいや余談でした。

さて、松本清張の仕事ぶりを櫻井さんがこんなふうに書いています。

「松本清張は、旅だけでなく現場取材も丹念だったし、電話取材も巧みだった。これらの取材力を駆使して、短い一編を書く場合でも、惜しみなく時間、労力、資料を注ぎ込んだのである」

先だって紹介した『森浩一の古代史・考古学』(9月4日久しぶりの「邪馬台国」その③、同5日その④)に森浩一さん(元同志社大学教授)の「交遊録」の項があり、松本清張もとりあげられています。以下。

「清張さんが『芸術新潮』七一年一月号から連載「遊史疑考」を始めた後、森さんは自宅で電話を受けた。「松本清張です」と名乗り、前方後円墳や三画縁神獣鏡について細かな質問を始めた。三十分ほど続き、肘が痛くなったという」

もちろんインターネットやメールのない時代です。

『松本清張生誕110年記念 文春ムック みうらじゅんの松本清張ファンブック「清張地獄八景」』(文藝春秋、 ムック版、2019年)松本清張の大ファンというみうらじゅんさんがこれまで松本清張について書いてきた文章や対談記事などがまとめられているほか、清張原作のテレビドラマに出演している俳優へのインタビュー、後に続く推理小説家らが語る松本作品などを掲載しています。

みうらじゅんさんということで「えっ、なんで」と思ってしまう人もいるかもしれませんが、いたって「まじめ」、“清張愛”にあふれています。松本清張の書斎での様子をとらえた有名なポーズ写真をみうらさんが真似した写真などもあり、これらはまあ、みうらさん流のサービス精神ですかね。

結構読まれた(売れた)のでしょうか、2021年には文春文庫(『清張地獄八景』)にもなっているようです。