![]()

![]()

全ての記事

-

2023.07.19

教員も学びます

夏休みを前にした19日、校内で金融教育に関する研修を行い、教職員が金融機関の専門家から学びました。

学生・生徒がインターネットやSNSを通じていわゆる「もうけ話」に騙されたり、あるいは犯罪に加担してしまう例も増えてきています。

金融教育の必要性が指摘されるようになり平成30年告示の高等学校学習指導要領でも、公民編で「資産運用にともなうリスクとリターン」について理解できるようにすることが大切とされ、また家庭編では「基本的な金融商品の特徴(メリット・デメリット)、資産形成の視点にも触れるようにする」と示されています。

本校でも今後、より充実した金融教育を展開していくために、指導にあたっての基礎知識のおさらい、指導するうえでの注意点を確認するとともに、「貯蓄から投資への潮流」といった最新動向も学ぼうと、埼玉りそな銀行、りそなアセットマネジメント株式会社から専門家を招いてのセミナー研修会を持ちました。

夏休み期間中は教員が個々に研修にでかけ、指導力の向上に努めます。生徒だけでなく教職員にとっても夏は学びの季節です。

-

2023.07.18

看護・医療系進学希望者向けの講座を開きました――18日

まもなく夏休み、大学進学・進路実現にとって夏をどう過ごすかは重要です。3年生はもちろん2年生にも大学のオープンキャンパスに出かけるよう呼びかけていますが、校内でも進路選択の参考になればと18日、看護・医療系進学を考えている生徒向けの講座が開かれました。

進路指導部の教諭が、看護・医療系の大学に進んだ先輩たちが多くいることを紹介しながら、医療従事者として働くにあたっての心構えは何かと、問いかけました。また、医療従事者にはコミュニケーション能力が求められるので、入試にあたっては面接や小論文が重視されることが説明されました。

脳死や尊厳死、現代医療の抱えるさまざまな問題についての知識を持ち、自分の考えを伝えられるよう準備をしていくことも必要になってくる、などの話もありました。

講座会場は校舎群から少し離れた丘の上にある多目的施設 FVB(Future View Base)でした 熱心にメモをとっていました

熱心にメモをとっていました本校の進路指導についてはこちらをどうぞ

生徒の進路実績・進路データについてはこちらから

-

2023.07.15

消えたことば その2

「三省堂国語辞典(三国)」の改訂によって辞典から削除されたことばを集めた「消えたことば辞典」。ではこの三国の改訂作業はどう行われているのか。かっこうの本があります。

『辞書を編む』(飯間浩明、光文社新書、2013年)飯間さんは「三国」の編集委員。第6版から第7版への改訂のタイミングで、辞書作りの現場を生き生きと描いています。

三国を生み出した辞典編集者、見坊豪紀(けんぼう・ひでとし)の仕事についても当然とりあげています。そもそも辞典ができる時の話しまでさかのぼるときりがないのですが、やはりその仕事ぶりはすごい。見坊が集めたことば、その用例がカードで保存されているのですが合計145万語になるそうです。三省堂の倉庫に残っているそうです。

これだけの中から、「三国」に載ることばの数は初版で約5万7000語、見坊生前最後の刊行になる第4版で約7万3000語、そのように厳しく選ばれて辞典に載っても、消えてしまうことばがあるわけです。

飯間さんも街を歩いては新しいことば、その使い方をさがす「用例採集」がやはり辞書編纂、改訂の基本作業だといいます。それらをもとに、新しく載せることばを編集部の会議で時間をかけて議論し、決めていくと紹介しています。あわせて、削除することばも選ばれていくわけですね。

『辞書の仕事』(増井元、岩波新書、2013年)増井さんは「三国」と並ぶ代表的な国語辞典「岩波国語辞典(岩国)」の編集者。同書によると、「三国」や「岩国」などの、小型の国語辞典の収録の語数は6万程度が標準だが、各出版社が語数が多い方がアピールできると考えて収録語を増やす傾向にあり、7万から8万語くらいを収めているものもある、と説明されています。

さらに、5万から6万近い日常基本語のレベルでは辞典による出入りというのはまずない、と書かれているので、新しいことばの採用と削除はかなり限られた範囲で行われていることになります。

そんな中でも「三国」は新しいことばを積極的に採用することで定評があるようです。あたらしいことばを採用すると削除することばも多くならざるをえません。

増井さんが自分の机に置いている辞典の一つが「三国」だそうで「編者見坊豪紀先生の現代語の観察が行き届いていること、生きのよい新しいことばと用法が、調査の裏付けをもって辞典に反映されていることは、誰も知っていました。私たちは、改訂版に何か新語を収載しようとするとき、そのことばが「三国」に載っていなければ、「三国」に先んじて収録することはないと考えたものです」

「何か新しい語を載せるとすれば、まず「三国」が一番で、それにはしかるべきデータの裏付けがあるのだろう、ということだったのです」

辞書編集者として他社の辞典、編集者への公平な評価、敬意が感じられます。「三国」の編集部にとっては結構なプレッシャーでもあるのでしょう。

その増井さんが書いています。

「辞典の職場で過ごした約30年間に、是非とも辞典の仕事がしたくて志願してやってきた、と公言する人には出会いませんでした」

辞典編集の現場を描いた小説・映画『舟を編む』の主人公も確かそうでした。豊かな文化を維持するために辞典はなくてはならないものです。辞典編集にあたるみなさん、ご苦労さまです。これからもよろしくお願いします。

余談ですが「消えたことば辞典」の編者は見坊行徳さん。見坊さん、ちょっと珍しい名前ですよね。そう、飯間さんも増井さんも言及している見坊豪紀のお孫さんだそうです。国語辞典、見坊豪紀については「辞典・辞書は何冊もっていますか」(5月27日)でも少し書きました。

-

2023.07.14

消えたことば その1

「いやあ、うまい本の作り方だな」「たぶん全部は読まないだろうな」と思いながらも、即買いでした。

『三省堂国語辞典から 消えたことば辞典』(見坊行徳・三省堂編修所編著、三省堂、2023年)「三国」の略称・愛称で知られる「三省堂国語辞典」は1960年に初版発刊、2022年に最新の第8版が発刊されましたが、その間に新しいことばが次々と生まれ、その中から辞典に加えられることばがでてくる。その一方で、載せられることばの数には限りがあるので、削除されることばがあるわけです。

そのような「消えたことば」だけを集めて一冊の本にしてしまいました。削除されたことばだけ集めた本を作って欲しいという要望が寄せられていたそうで、それを受けてできた本なのでしょうが、そのことばが載っていた辞典の版に掲載された紙面のまま並べています。なので、見出し語や語釈(言葉の意味)、用例などの並び方や字形などが微妙に異なっているところに味があります。いやはや、すごい発想です。

ここにでてくる消えたことばを個々に紹介していったらきりがありません。「消えたことば辞典」とありますが、基本はぱらぱらと読んで、「えっ、この言葉はもう辞典に載っていないのか」と愕然とし、あるいは「そうだろうな」と懐かしんで楽しむ本だと感じます。

ただ、「もう載っていないのか」と愕然とすることばが多く見つかる人はやはり相応の年齢の人(私がそうでしょうね)、ここにでてくることばが「新語」になる人は当然若い人、ということになりますよね。

さーっとみてやはりと思うのは「ニューメディア」や「パソコン通信」などコンピュータやIT関連のことば(特にカタカナ語)が目立ちます。また、ある時期学生生徒の間で使われていたことばやファッションなどが出てくると気になります。自身にとってなじみがあっても今の生徒の前で使っても通用しないでしょうから、気をつけたい、そんな利用の仕方もありかもしれませんね。

さて、なぜどのように削除するのか。「小型国語辞書には、今の社会に広まり、かつ定着したと判断されたことばや語義が再録されます。その「今」から外れれば、改訂時(版が新しくなる時)に削除される運命にあります」とし、消える理由をあげています。

・そもそもの存在が確認し難い語

・時の流れで忘れ去られた語

・制度の変更などにより消滅した用語

・モノとして下火になったり需要が減ったりして存在感の薄れた語

・編集方針上ふさわしくないと判断されて削られた語などだそうです。

-

2023.07.13

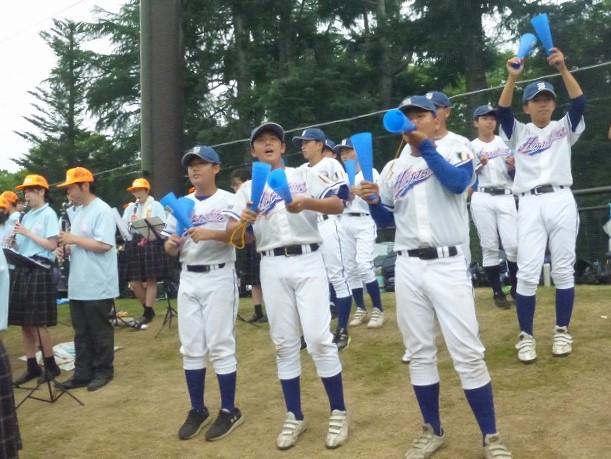

野球部県大会2回戦 惜敗

全国高等学校野球選手権埼玉大会で13日、本校は所沢航空公園球場での2回戦で城西大川越高と対戦しましたが、惜しくも敗れました。

いったんはリードを奪ったものの追いつかれ、終盤勝ち越しを許しました。それでも最終回1点差に追い上げる粘りをみて、スタンドの生徒、保護者らから最後まで熱い応援が送られていました。

応援、ありがとうございました

応援、ありがとうございました -

2023.07.12

「自然」「もの」から歴史をみる その5

「自然」や「モノ」を切り口に歴史を見る手がかりになる本をいくつか紹介しました。ズバリ「〇〇〇の歴史」のようなタイトルがついているとわかりやすいですよね。書棚から目についたものを抜いてきました。結構古い本もあるのですが、その内容は充実しています。

学校での世界史の学習にも役立ちます、というすすめ方がいいかどうかはわかりませんが、世界史への興味をかきたてるのは間違いないと思います。

『時計の社会史』(角山栄、中公新書、1998年)奥付をみると1994年初版、98年10版なのでかなりのベストセラーですね。機械としての時計の技術的発達という「時計そのものの歴史」と同時に、時計によって社会がどう変わってきたかを考察します。

例えば、正確に時を刻むことができて労働時間をきちんと決められる、労働時間に応じた賃金が支払われることが産業革命から資本主義の発達には欠かせない条件であったり、地方ごとにバラバラだった時刻の決め方を標準時で統一し、きちんとした時計があってきめ細かな列車の運行が可能になり、鉄道が発達する、観光などが盛んになる、といった具合。

筆者あとがきを引きます。

「すなわち時計という機械の歴史ではなく、時計がつくる知的で抽象的な人工の時間が人々の生活とどう関わってきたかを、比較社会史的に考えてみたかった」

『茶の世界史』(角山栄、中公新書、2001年)同じ筆者でやはり中公新書、こちらは1980年初版で手元にあるのは2001年26刷、大ベストセラーですね。本をチェックすると結構きれいなまま、きちんと読んだかな、積読かも。

『ジャガイモの世界史 歴史を動かした「貧者のパン」』(伊藤章治、中公新書、2008年)これも中公新書、「〇〇の世界史」と意識して発刊しているのですね。こちらには2008年に読了の日付が書き込まれていて、アンダーラインもかなりひかれています。

南米で生まれたジャガイモが世界に広がり、「ジャガイモは歴史の曲がり角や裏舞台で大きな役割を果たしている」として、フランス革命、米国大統領、産業革命、足尾鉱毒事件などがあげられています。

アイルランドの農民はジャガイモを主食としていたものの飢饉で多くのアイルランド移民が米国に渡った。その子孫が第35代米国大統領のJ.F.ケネディ、といったように。以下のような部分に赤線が引いてありました。

「ジャガイモのヨーロッパでの普及は、迷信の壁に大きく阻まれた。ジャガイモがもたらされるまで、ヨーロッパの多くの地方には、地下の茎から取れる食用植物はなかった」

「さらにキリスト教文化圏ではジャガイモは聖書に出てこない食物。これを食すれば神の罰が下るとの文化的偏見も加わる」『砂糖の世界史』(川北稔、岩波ジュニア新書、2006年)1996年1刷、手元にあるのは19刷、これも長く読み継がれていますね。ジュニア新書ですが、筆者の川北さんは「世界システム論」を提唱したウォーラーステインの研究者として内外で高い評価を得ている先生なので、面白くないはずがありません。

世界中の誰からも好まれる砂糖を川北さんは「世界商品」と名付けます。世界中のどこでも必要とされるので、それを独り占めできれば、大きな利益をあげられる、だから「16世紀いらいの世界の歴史は、そのときどきの世界商品をどの国が握るか、という競争の歴史として展開してきた」。

モノで歴史をみる、を大上段に掲げてあれこれ書いてきましたが、『砂糖の世界史』のエピローグ「モノをつうじてみる世界史--世界史をどう学ぶべきか」で川北さんがわかりやすくまとめてくれていました。「モノをつうじて歴史をみることで、どんなことがわかるのでしょうか」

「ひとつは、そうすることによって、各地の人びとの生活の具体的な姿がわかります」

「もうひとつの特徴は、世界的なつながりがひと目でわかるということです。とくに世界商品の場合は、まさしく世界に通用した商品ですから、その生産から消費までの過程を追うことで、世界各地の相互のつながりがみえるのです」 -

2023.07.11

「自然」「もの」から歴史をみる その4

「銀」の話の続きというわけではないのですが、メダルの色でおなじみの「金銀銅」すべてをまとめて教えてくれる本があります。

『金・銀・銅の日本史』(村上隆、岩波新書、2007年)本の帯に「石見銀山、世界遺産に登録」ともあるので、やはり石見銀山を意識した発刊でしょうか。

まず「金」です。13世紀のイタリアの冒険家、マルコ・ポーロがその著作「東方見聞録」で日本を黄金の国と呼んだ、つまり「金」が豊富にあることを指しているわけで、仏像や建築に金がふんだんに使われていることを考えても違和感はないし、金鉱山(金山)もいくつもあったことがあげられます。

「銀」については、石見銀山の例をあげれば、日本が銀の国でもあったことはわかりやすいですね。「銅」では弥生時代から青銅製品が造られていたことを示し、筆者の村上さんは「金・銀・銅を筆頭に、日本はかつて世界でもまれな金属の国だった」とまとめています。

この三つの金属が国内でどのように産出され、何に使われ、さらにそれが社会経済をどのように変えていったのかが時代を追って説明されています。石見銀山の紹介の章は「銀の王国 石見銀山--世界をめぐった日本の銀」と見出しがついています。これだけで石見銀山の位置づけが十分わかります。

江戸時代、列島で使われていた貨幣は江戸が金貨、上方(近畿・関西)が銀貨中心であることはよく知られていますが、この理由として「早くから拓けた銀山が西日本に多いことや、日本では古くから銀が使われており、先に文化が開けた上方のほうが銀を中心に経済が動き、関ケ原の合戦以降に金貨ができたことが江戸で金を中心とする要因となった」と説明されています。

気になるのは「かつて金属の国だった」ということですよね、現在、金属の国といった印象を持つ人はほとんどいないでしょう。説明されてきた金、銀、銅山はほとんどが休山、廃鉱となっていて、金銀銅など多くの鉱山資源は輸入に頼っています。村上さんは、鉱山は地球から金属を取り出すことで、実は地球環境保全の立場とは相反する行為であり、「地球環境を犠牲にして人類は発展してきたといっても過言ではない」と注意喚起します。

IT機器の普及などもあって金銀の需要は減っておらず、すこし前、携帯電話やパソコンを廃棄するにあたって機器の内部で使われている金属を回収して再利用することが「都市鉱山」などと言われました(最近はあまり聞きませんが)。地球環境とのかねあいで限りある資源を有効利用しようということで、この著作でも触れられています。大事な視点ですね。

『世界史を変えた新素材』(佐藤健太郎、新潮選書、2018年)「新素材」ときくと現代の科学技術に結び付いた「モノ」を思い浮かべがちですが、歴史の中でその「モノ」が発見されたり開発された時は「新素材」であったわけで、この本で最初に取り上げられている新素材は「金」です。

アンダーラインが引かれているところを見直すと「現在までに採掘された金の量は、世界中全て合わせても、オリンピックプール三杯分ほどでしかない」、えっ本当かと疑ってしまいますが、筆者の佐藤さんもこう続けます。「そんなバカなと思うような数字だが、金は水の二十倍近くも重たいため、重量のわりに嵩(かさ)が非常に小さいことも原因だ」と。

確かに金はかなり薄く延ばすことが可能で、京都・金閣寺の外壁には金箔が貼られていますが約20キロもの金を使いながら金箔の厚さは約0.5マイクロメートルだそうです。このほかに取り上げられる新素材の「陶磁器」や「鉄」などは想像がつくとことですが、氷河期や寒冷期を人類が生き延びることができた寒さに強い皮膚に欠かせない「コラーゲン」は「動物が生み出した最高傑作」と評価されています。なるほどですね。

このほかに「文化を伝播するメディアの王者」として「紙」がとりあげられるほか「炭酸カルシウム」「絹」「ゴム」「プラスチック」などが列挙されています。

佐藤さんは「木材や陶器のように、これひとつであらゆる用途に対応できるといった材料は、もうそうそう出てこないと思える。すでにプラスチックがそうであるように、性質の異なる材料が多数創り出され、用途に合わせて使い分けられる形が増えていくことだろう」と歴史を振り返り、これからを見通しています。

-

2023.07.10

野球部 県大会快勝 2回戦へ

全国高等学校野球選手権埼玉大会、いわゆる夏の甲子園大会の埼玉県予選を兼ねている大会で本校は9日、1回戦で狭山工高と対戦、快勝で2回戦に進みました。13日、城西大川越高と対戦予定です。

試合会場の所沢航空公園球場、応援の一塁側スタンドには吹奏楽部のみなさんをはじめ生徒、教職員、選手保護者らが並び、打者が快音を響かせるたびに歓声があがりました。得点をあげると校歌をアレンジしたテーマが流れ、5回コールド勝ちでした。

-

2023.07.08

「自然」「もの」から歴史をみる その3

「イワシ」「ニシン」という「海のもの」、「鷹」「鶴」という山のもの、空のものに続いて「土、地面」からのものでみる歴史の本です。

『世界を動かした日本の銀』(磯田道史・近藤誠一・伊藤謙ほか、祥伝社新書、2023年)島根県の「石見銀山遺跡」とその周辺の街並みや港などの「文化的景観」が世界遺産に登録されて15周年を迎えたことを記念して国際日本文化研究センターが開いた共同研究会(シンポジウム)の内容をもとにした書籍です。

日本の貿易の歴史の中で「銀」が果たした役割は非常に大きく、世界史を変えたと言ってもいいくらいであることはこれまで関連する本で学んではいましたが、このブログでもたびたび紹介している同センター教授の磯田道史さんの基調講演というか概説が大変よくまとまっていて、いい復習になりました。

日本では平安時代中ごろまで自前の貨幣・銅銭を造っていましたが、貨幣を使う経済が活発になるにつれてその量が間に合わなくなり、中国から貨幣・銅銭を輸入するようになります。いわば日本だけでなく「東アジアの国々は、長らく、(中国の)宋代にできたシステムや貨幣の土台の上に成立していた事実がよくわかります」と磯田さん。

その中国が宋から元、さらに明と王朝が変わるにつれ、次第に銀貨が使われるようになるのですが、中国では銀があまり産出されない、そんなタイミングで石見銀山が発見されます。

石見銀山遺跡、大久保間歩(坑道) 清水谷精錬所跡(写真はいずれも石見銀山世界遺産センターのホームページ、写真ギャラリーより)

清水谷精錬所跡(写真はいずれも石見銀山世界遺産センターのホームページ、写真ギャラリーより)16世紀から17世紀にかけての世界の銀の動きをみると、中国が輸入した銀の約7割は日本からのもので、大陸に近いといった条件を考慮すると、石見銀山産出の銀がもっとも多かっただろうと、磯田さんは推測します。「日本の銀、なかでも石見銀山が産出した銀が、中国の銀需要と銀本位制化を支えたことはまちがいありません」

同じ時期にヨーロッパでも銀がもっぱら使われます。こちらはスペインが支配するポトシ銀山(現在のボリビアにあった)産出の銀が使われました。おおきなくくりで言うと、たった二つの銀山がこの時期の世界経済の発展を支えた、ということですね。

石見銀山の銀など貴金属が日本の貴重な輸出品となり、日本も豊かになっていきます。「日本経済を石見銀山が引っ張った、石見銀山が日本の経済大国化の発火点となった。そう言えるわけです」と磯田さんは書いています。なるほど。

このような石見銀山の「価値」を権力者が見逃すわけがなく、戦国時代の大名では大内氏、尼子氏、毛利氏が順に支配します。鉱山からの収入が戦国大名の戦いの軍資金となるわけです(鉄炮などの武器を揃えるのにもお金が必要です)。

その後、いわば毛利氏の「利権」でもあった石見銀山に目をつけたのが豊臣秀吉で、毛利氏との力関係から銀山の収入の一部が秀吉のものとなります。さらに関ケ原の戦いで敗れた形となった毛利氏から石見銀山をとりあげたのが、関ケ原の勝者の徳川家康でした。サルファーラッシュ

「銀」のように土中から得られる資源で日本の輸出品として大きな役割を果たしたものが他にもあることを教えてもらったのが『アジアのなかの戦国大名--西国の群雄と経営戦略』(鹿毛敏夫、吉川弘文館、2015年)です。

おもに九州地方の戦国大名が大陸(中国)や東南アジアに近いという利点を生かして積極的に貿易に関わり、その利益を大名としての領国経営に充てていたという、その話がまず、米作り・年貢という一般的な戦国大名の印象と異なっていて興味深いのですが、その貿易、輸出品の中で「硫黄」が大きなウエイトを占めていたとして多くのページを割いています。

硫黄は、金銀銅などのように坑道を掘って採鉱するものではなく、火山の噴火口などで採取できるので、高度な技術や施設は必要ない。鉄砲など火器が使われるにつれて火薬の原料となる硫黄の需要は国内外で高まります。そう、日本列島は火山が多いですよね、その硫黄が盛んに輸出されるわけです。

筆者の鹿毛さんは、金鉱山に人々が集まり金産業が栄えた「ゴールドラッシュ」、同じく「シルバーラッシュ」になぞらえて、「硫黄鉱山の産地に人々が集い関連産業が栄えたこの状況を「サルファー(硫黄)ラッシュ」と呼ぶことができるだろう」と書いています。

『銀の世界史』(祝田秀全、ちくま新書、2016年)南米のポトシ銀山産出の銀が大量にヨーロッパに運ばれ、その結果、ヨーロッパの経済の発展、例えば産業革命を通じての資本主義の広がりなどにつながっていくことが説明されています。

-

2023.07.07

「自然」「もの」から歴史をみる その2

少し異なった視点から歴史を見る面白さ、「イワシ」「ニシン」という「海のもの」に続いて山のものというか空のもの? というか、「鷹」と「鶴」が主人公です。

「鷹将軍と鶴の味噌汁--江戸の鳥の美食学」(菅豊、講談社選書メチエ、2021年)最近は「ジビエ」と呼ばれる、狩猟などで獲った野生の鳥獣肉が食べられるようになってきましたが、鳥肉というとカモが少し食べられてはいますが、もっぱら食用とされるのは鶏肉(ニワトリの肉)ですよね。

ところが、鶏肉一辺倒になったのはごく最近のことで、歴史をみると鳥食は縄文時代までさかのぼることができ、特に江戸時代はかなりの種類の野生の鳥が捕獲されて朝廷、将軍家、大名から庶民まで幅広い層の人たちが食べていたというのです。

鳥の種類によって「ランク」があり、売買される価格が異なるのはもちろん、その鳥を贈り物にするにあたっても、贈り先によってその「ランク」が重要視された、ランクを間違って贈ると失礼になる、というから驚きです。

さらに、この贈り物ですが、いわゆる「使い回し」も頻繁におこなわれていて、「鳥」はそこでも重宝されたとのこと。「使い回し」は「一度使った物を、(捨てずに)次のときにも利用すること」(三省堂国語辞典)ですが、ここでは、贈り物としていただいた物を消費せずに、別の人への贈り物として使うことを言っています。

つまり、贈ってもらった鳥肉を自分のところでは食べずに別の人への贈り物とすることです。このような「使い回し」は室町時代ごろからあたり前に行われていた習慣だということは以前、別の著作で読んで驚いたのですが、なにぶん「肉」です。使い回しているうちに腐ってしまわないか心配です。(それを言ったら、使い回ししなてくても獲ってからの輸送時間を考えると肉の保存は難問ですが、同書によると塩漬けも多用されたようです)

このように多くの人に愛された鳥料理ですが、「ちょっと待って」と疑問を持つ人がいるはずです。おなじみの「生類憐みの令」です。五代将軍徳川綱吉が「生類」つまり生き物を大事にしろと掲げた法令です。建前が先行してさまざまな混乱を招いたとして悪法の見本のように語られてきましたが、近年では、戦国時代の「武」、つまり暴力を肯定する風潮から「文」の政治に切り換えたいという幕府の大きな政策転換の中にこの法令を位置付けるという見方もでてきています。

そのような評価はおいておくとしても、野鳥を獲るなどというのは真っ先に法令違反として処罰の対象になるであろうことは容易に想像がつきます。それでも、監視の目をかいくぐって野鳥を獲る人が絶えなかったようです。

江戸時代、その野鳥の中でも最上位にランクされたのが「ツル」、中世では「ハクチョウ」が最高位の鳥とされていたのがツルにとってかわるとのことで、その理由はさだかではないようですが、本のタイトルはここからきているわけです。

ではタイトルの鷹、タカは何なのか

生類憐みの令とは別に幕府は何度も野鳥捕獲の禁止令を出したようです。その理由は、タカの餌となる野鳥が減るから、つまりヒトがタカのエサを食べてしまうからです。

訓練したタカを放って野鳥を獲る「鷹狩」は、信長、秀吉の時代から天下人、権力者の権威・権力の象徴として行われていました。趣味の域を超えていたわけですね。NHK大河ドラマ「どうする家康」でも、家康が信長の鷹狩に誘われるシーンがありました。 静岡市の駿府城址(駿府城公園)にある徳川家康像。左手に鷹を持つ、鷹狩の様子をデザインしています

静岡市の駿府城址(駿府城公園)にある徳川家康像。左手に鷹を持つ、鷹狩の様子をデザインしています 柏市のホームページから。「鴨猟は手賀沼の冬の風物詩であった」との説明で1942年(昭和17年)の写真が掲載されています

柏市のホームページから。「鴨猟は手賀沼の冬の風物詩であった」との説明で1942年(昭和17年)の写真が掲載されています徳川幕府もそんな気風を受け継ぎ、代々の将軍は鷹狩に精を出します。その「会場」となる土地「鷹場」には鷹(タカ)の獲物になる野鳥がいなくてはならないわけで、これが庶民の野鳥獲りの禁止につながるわけです。

幕末の1863年(文久3年)、十四代将軍家茂の鷹狩を最後に将軍による鷹狩が行われなくなり、大政奉還の年(1867年)には鷹場が廃止されます。「将軍の鷹狩を頂点とする江戸の鳥食文化も、武家社会の解体と足並みをそろえるように衰退していった」。

この著作では江戸に鳥、特にカモを供給する場であった千葉・手賀沼での捕獲方法(猟の技術)、どのくらい値段で売られていたのか、それを担ったいた手賀沼周辺の人たちの生活などがていねいに描写されています。明治以降、近代的な猟法ともいえる猟銃による捕獲が盛んになり、また沼が埋め立てられて水田になっていくにつれてカモの量が減り、カモ猟が終焉を迎えるまでも説明されています。