![]()

![]()

2023年の記事

-

2023.06.27

「掘る」話――さらに古い時代へ

土偶の縄文時代、さらに古い旧石器時代の石器など発掘に関わることを何回か書きましたが、おなじように「掘る」でもさらにずっとさかのぼった時代がターゲット、恐竜や古生物研究のために発掘をする人たちの本です。

『恐竜まみれ 発掘現場は今日も命がけ』(小林快次、新潮社、2019年)。北海道むかわ町で、恐竜のほぼ全身の骨が揃った形で見つかった「むかわ竜」を発見・発掘した北海道大学の先生の著作です。

アメリカ特にアラスカ州、カナダ、モンゴルの3か国と日本を行き来しながら1年の3分の1は野外のフィールド調査で恐竜化石を探し続けてきたという小林さん。

「じつは発掘というのは、恐竜研究の一部にすぎない。だか結論を言えば、恐竜研究の醍醐味はここにある。自分の足と手、目をつかって発見をする、抜群の面白さだ。姿を消してしまった恐竜を研究する面白さは、恐竜そのものに挑むことにある。圧倒的に少ないデータを、自分の力で増やしていくのだ」という思いが、発掘を続ける原動力のようです。

アラスカで巨大なグリズリーに出会ったり、一人用のテントを張りキャンプ生活となる砂漠での発掘は「命がけ」と言っても過言ではないのでしょう。「化石の調査でフィールドを歩いていると、ふと思うことがある。いつからこんな“探検家”のようなことをするようになったのだろう?」と自問しながらも「だがそのなかにしかない大きな快感もある」。

北海道大学で勤め始めた小林さんのもとに、むかわ町の博物館の学芸員が訪ねてきたことが縁になって発掘が始まり、町も理解を示してくれておおがかりな作業となり、最終的に全長8メートル、頭から尻尾まで8割以上の骨が揃ったのです。

少しの骨から全体像を考えるより、骨がより多く揃った方が全体像を正確にえがくことができるのは言うまでもありませんよね。8割以上もあれば「全身骨格」と呼んでいいようで、このような大型恐竜の全身骨格は日本初とのことで、「むかわ竜」と名付けられました。

むかわ町は人口約7400人。カムイサウルス・ジャポニクス(通称・むかわ竜)の全身化石(写真はいずれもむかわ町のホームページより)

この小林さんは1971年生まれ、ほぼ一回り下1983年生まれの木村由莉さんの『もがいて、もがいて、古生物学者!! みんなが恐竜博士になれるわけじゃないから』(ブックマン社、2020年)は、「青春の全てを恐竜と古生物に捧げ、同級生たちに遅れて10年後にようやく仕事にありつけた古生物学者の、もがいて、もがいて、すすんだ道のはなし」(「プロローグ」より)なのですが、「むかわ竜」の小林さんも登場します。

富山市での発掘にアルバイトで参加、福井県立博物館に勤務していた小林さんを紹介してもらい、かぶっていた恐竜の帽子をくるっとひっくり返し、駆け寄り、サインをしてもらったそうで、「すぐに憧れの存在になった」。

「古生物学者になるには(進路アドバイス)」という章の「高校生へ編」では、恐竜の研究者になりたい、古生物学者になりたいという気持ちが高校生まで続いていたのなら、次の進路には地球科学系分野(地質学、岩石学、古生物学など)が学べる大学を選ぶのがいいだろう」と教えてくれます。

随所にイラストやカットがはさみこまれ、またやさしく丁寧に書かれていて、恐竜や古生物に限らず、理系の研究者をめざす若い人向けのガイド的な内容にもなっているのですが、そこにとどまりません。

「研究をするということ編」では、「研究は、教科書を読んだり人から教わったり経験を積むことで得られる「学び」に、「世界の誰も知らない新しいことを探究する」とう要素が加わってなりたつ。研究の世界では「学力」と「発想力」と「プレゼン力」が大切になる」と、見事に本質をとらえています。

「なぞ」の1 「恐竜の体の色は?」

少し驚いたのは、小林さんが「以前は絶対にわからないとされていた恐竜の色までわかるようになってきた」と、さらっと書いていることです。というのも、私は恐竜に限らず昔の生物が復元される、また図鑑などで紹介されるときに、体に何らかの色がついているのがずっと疑問のままでした。

見つかるのは骨や歯の化石であって、生物の体(皮膚など)そのものが見つかっているわけではないのですから。もちろんその生物を見たヒトが絵を描いて残してくれるわけはないし、文字で伝えてくれているわけでもないからです。

福井県立恐竜博物館の専門家が教えてくれます。(博物館の公式ホームページのQ&Aより)

「一部の例外を除いて、今のところ恐竜の色はわかっていません。化石に色がわかるような証拠がほぼ残っていないためです。多くの復元画では、現在の爬虫類(はちゅうるい)や鳥類を参考にして恐竜の色を塗っています。以前は変温動物のイメージが強かったため、トカゲなどを参考にした地味な色合いにされることが多かったのですが、羽毛恐竜が発見されるようになると、鳥に近い鮮やかな色使いも増えました」

うん、そうだろうと、ここまでで私はとまっていたのです。しかし小林さんの記述です。Q&Aには続きがありました。

「例外として、近年、何種類かの羽毛恐竜では、羽毛の部分を顕微鏡で詳しく調べると、色のもととなる色素が入っていた小さな入れ物(メラノソーム)が残っており、その形などから部分的にその色が判明しました。(略)今後の研究によっては様々な恐竜の色がわかっていく可能性があります

「おおっーー」、小林さんはこのことをいっているのですね。

「羽毛恐竜アンキオルニスの生体復元」の図が同博物館のホームページに載っています。こちらからどうぞ

「なぞ」の2 「恐竜王国 ニッポン」

小林さんは以下のようにも書いています。

「1億7000万年にわたって繁栄した恐竜の数はどのくらいになるのか、いま見つかっている恐竜はたったの1%に過ぎないかもしれない。偶然が積み重なって化石となった個体は非常に希少で、そのうち発掘されたものはさらに少ないからだ」

「現在までに1000種類を少し超える恐竜に名前(学名)がついている。そのうち75%はたった六つの国から発見されていることはあまり知られていないだろう。アメリカ、カナダ、アルゼンチン、イギリス、中国、そしてモンゴル、つまり化石が出る国は極端に少ない」

えっ、そうなの、という驚きです。小林さんは「この6か国に日本は入っていないが、日本には異常ともいえるほど恐竜ファンが多く、人気が根強いのはなぜだろう」と首をかしげます。

まったく同感です。ちょっとネットで検索したら、全国各地で「恐竜展」的な催しが開かれています。東京・上野の国立科学博物館ではワンフロアまるまる恐竜に関する展示にあてられていますし、国内で数多くの貴重な恐竜化石が見つかっている福井県勝山市には「福井県立恐竜博物館」があります。

勝山市のホームページより

「福井県立恐竜博物館」(福井県公式観光サイトふくいドットコムより)例えば、東京の上野の森美術館ではこんな特別展も開催中。こちらから

恐竜好きの子どもたちの中から小林さん、木村さんたちに続く研究者が育ち、また恐竜好きな人たちが研究環境を支援していけるといいですね。

2023.06.26

ノンフィクションの名作

先日休刊した週刊朝日での後藤正治さんの連載をまとめた『クロスロードの記憶』(文藝春秋、2023年)が発行され、感慨深く読ませていだきました。

ノンフィクション作家として40年を超えるキャリアを持つ後藤さんがこれまでの作品の登場人物について別の人物との関わりという形で振り返ります。人と人との関りというところから{クロスロード(交差点)」というタイトルになったようです。週刊朝日での連載も時々読んでいて、それぞれの回でとりあげられる人を対象とした後藤さんの作品を思い出しては再読したりしました。

例えば、江夏豊投手と阪神で同僚だった川藤幸三選手。江夏投手については現役時代に一緒にプレーをした選手や取材した記者らから話を聴きまとめた「牙(きば)―江夏豊とその時代」(講談社、2002年)というすばらしい作品があります。もちろん川藤選手とのことも一章をさいて綴られています(「江夏の21球」を紹介する時(4月21日のこのブログ)に参照しようとしたらついつい読み返してしまいました)。

「スカウト」(講談社、1998年)というプロ野球の名スカウトを追った作品、広島カープにスカウトとして30年間在籍した木庭教さんへの取材を重ね、木庭さんがどのような経緯でスカウトになったのか、スカウトとして出会った球児たちのことを聴きだしていきます。カープに入団した選手もいればうまくいかなかった例もでてきます。

後藤さんは「クロスロード」で「スカウト」の取材について「お目当ての選手を見詰め、のんびりと野球観戦し、帰り道に喫茶店に立ち寄り、昔話に耳を傾け、雑談する。そんな日々を足かけ三年送った。退屈したことは一度もなかった。当初の心づもりでは一年だったのが三年に延びた。そんな日々が楽しかったからだと思う」と振り返っています。

1964年の東京オリンピックで世界を魅了した体操選手ベラ・チャスラフスカに会いにチェコ・プラハに出かけ(「ベラ・チャスラフスカ 最も美しく」(文藝春秋、2004年)、「マラソン・ランナー」(文春新書、2003年)では君原健二、瀬古利彦、谷口浩美、有森裕子、高橋尚子選手らが登場します。「クロスロード」では「マラソン・ランナー」で取材した選手たちについて「いずれも豊かな内面の持ち主で、きちんと自己表現をする人たちだった」と評価しています。

個人的な思い出も含めて……

スポーツ分野では同志社大学ラグビー部の名指導者、岡仁詩さんをとりあげた「「ラグビー・ロマン―岡仁詩とリベラル水脈」があるのですが、岡さんとその教え子たちの章は週刊朝日で読み、すぐ「ラグビー・ロマン」を手にしました。

私は学生時代、同志社大学ラグビーの全盛期に東京・国立競技場(オリンピックで新しくなる前の国立です)でその試合を観戦したこともあり(なぜだが東京の強豪大学を応援しないで同志社を応援しました。ひねくれていたんですね)、また京都で新聞記者をしていると、市役所などに同志社大学ラグビー部のOB、つまり岡さんの薫陶を受けた人が結構いて、ずっと気にはなっていただけに、「ラグビー・ロマン」は大変興味深く読みました。

後藤さんはこのようなスポーツ分野に限らず、医療関係についての著作も多く、特に心臓移植、臓器移植についてはかなり早い時期から海外取材も積極的に行い、この分野のノンフィクションの先駆けとなる著作がいくつもあります。

国内では1968年に札幌医大での国内初の心臓移植手術が刑事告発されたこともあってその後、心臓移植が行われない時期が続きました。臓器移植を選択せざるを得ない患者さんは外国で移植手術を待つことになるのですが、多額の費用がかかります。その支援のための寄附呼びかけなどがニュースとなり、そんな取材現場の京都市内の病院で後藤さんをお見かけすることがありました。取材対象を超えた担当の医師との信頼関係がはたからもうかがえたことが印象に残っています。

後藤さんが著作を次々に発表するころから、ノンフィクション作品に筆者が「私」として登場することが多くなってきたように思います。「スカウト」のところでも触れたように、どのような場所でどういった流れで取材になったのか、取材相手の表情や口ぶりなども細かく書いていく。そして「私」の思いも遠慮なく書く。今ではノンフィクションでは当たり前の手法ではありますが、当時は「客観的でなければらない」という新聞記事の書き方とは異なっていたので、一連の著作が新鮮だったのでしょう。筆者の人がらが感じられたのです。

後藤さんは「「復活」十の不死鳥伝説」(文藝春秋、2000年)で「大きな挫折と遭遇し、深い谷底にある時間を過ごし」たスポーツ選手十人を取り上げ、「人はどんな状況に置かれても立ちすくむことなどない。いつだってまた歩み始めることができる」と書いています。

「弧塁に刻む 自選エッセイ&ノンフィクション集」(1998年、三五館)ではそれまでの20年間を振り返り「結局、私は、<人生>を書きたかったのだと思う。それが私にとってのノンフィクションであり、それ以外のことには根本のところで興味を持つことはなかった」とし、野球やボクシングは「<人生>を描くために借りた土俵」と表現しています。

「甦る鼓動」(講談社、1991年)は肝臓移植を主に、実際の手術にあたる医師や「脳死」に関わる救急医療の現場、移植手術・医療にとって欠かせない免疫抑制剤開発にあたる研究者など、国内だけでなく海外にも足を運んで取材しています。後藤さんは「日本における移植外科は、その出発において非常に不幸なスタートを切った。すでに二十三年前になるひとつの臨床例が、いまだ翳をおびたものとして語り続けられていること自体、異様なことという他はない」と札幌医大の例に触れています。そのうえで、もともと医療問題の関心度も低かったのに長く取材をすることになった理由として「宿命的な困難を帯びた医学分野をあえて選んだ外科医たちの仕事に、いささか心ひかれるものを感じたから」と書いています。

ここでも「人」です。やはり、人の生き方に対する興味というノンフィクションの原点が感じられます。

2023.06.24

沖縄と鉄道

沖縄にかかわる鉄道の話です。またぞろ「鉄ちゃん」が出てきたかと叱られそうですが、沖縄にかつて「チンチン電車(路面電車)」や「軽便鉄道」で蒸気機関車が走っていたということは案外、知られていないのではないでしょうか。

電車は戦前にバスに押されて廃止されたのですが、軽便鉄道は第二次世界大戦・太平洋戦争の沖縄での地上戦で壊滅的な打撃を受け、廃線となりました。ここでも沖縄戦・地上戦が沖縄の社会を大きく変えたのです。そして2003年、モノレール「ゆいレール」が開業、鉄道が復活するのです。「えっ、モノレールって鉄道なの?」、はい「鉄ちゃん」が解説します。

まず2冊紹介します。共通する筆者、ゆたかはじめさんはペンネーム。東京高等裁判所長官を勤めた判事(裁判官)で定年退官後、沖縄に移住。子どものころから大の鉄道好きで、沖縄での鉄道の歴史を掘り起こして著書で紹介し、また、沖縄に鉄道を走らせようと著作や講演などを通じて提唱し続けました。

『沖縄に電車が走る日』は2000年12月発行、「ゆいレール」が走り出す直前です。『沖縄・九州 鉄道チャンプルー』は2008年発行、九州の鉄道に詳しい人との共著です。路面電車が走り出したのは1914年(大正3年)、那覇と首里を結び、1917年に路線が延びて全長約7キロ、ところが路線バスが登場して電車はバスとの競争に負け1933年(昭和8年)に消えてしまいます。

一方の「軽便鉄道」は正式には「沖縄県鉄道」(沖縄県営鉄道)といい、「けいびん」「けーびん」と呼ばれて親しまれたといいます。軽い、便利という文字の通り、本土で国鉄が造り走らせる幹線鉄道とは異なる法律によって、地方で安価に造り開業できる鉄道として次々とできたのが「軽便鉄道」でした(法律名から正式には「けいべん」と読みます)。多くの路線は線路幅が国鉄のものより狭く、車両も一回りも二回りも小さなものがほとんどでした。

これを沖縄でも、ということで、路面電車と同じ1914年開業。那覇を中心に与那原線、嘉手納線、糸満線の3路線があり、蒸気機関車が客車や貨物を引き、のちにはガソリンカーも走ります。

那覇駅停車中の軽便鉄道の祝賀列車。普段はもっと編成が短い(1934年)

軽便鉄道、東風平(こちんだ)駅風景

那覇市街を走る電車

写真はいずれも「那覇市歴史博物館デジタルミュージアム」より『図説 沖縄の鉄道<改訂版>』(加賀芳英、ボーダーインク、2007年)から引きます。

1944年(昭和19年)の空襲で県鉄道の那覇駅が焼失、このころは兵員輸送が中心となり、米軍の進攻が迫った1945年3月には運転休止となりました。戦後、あちこちでレールの残骸が見られ、横転した客車や錆びた機関車が放置されるがままだったようで、米軍の指示で鉄道復旧計画も立てられたものの道路整備が優先され、鉄道計画は消えてしまったようです。「この鉄道は、沖縄の地上戦で完全に破壊され、悲しく消えていきました。私が昭和五十五年ころ那覇に赴任していたとき、いろいろな方からお話を聞き、線路の跡を訪ねたりして知ったのです」。ゆたかさんは『チャンプルー』にこう書いています。

共著者の桃坂さんはこう話します。

「沖縄県営鉄道は営業ができなくなって廃止されたわけではない、地上戦という、地獄のような戦火に破壊されて消えていったのですから、厳密にいうと廃線跡ではありません。鉄道も、悲しい戦争の犠牲者なんですね。軽便鉄道の遺跡は戦跡です」と。

そして「ゆいレール」

ゆたかさんは、沖縄、特に那覇市内などの慢性的な交通渋滞の解消のために、沖縄に公共交通機関として鉄道、路面電車を走らせるべきだと言います。そして2003年、沖縄戦が終わっておおよそ半世紀後に「鉄道(ゆいレール)」が復活するわけです。

その経緯について「ゆいレール」の公式ホームページから要約します。

「沖縄県では陸上交通のすべてを道路に依存し、約8割を自動車による移動手段に頼っている。自動車の保有台数は急激に伸び、道路整備が追い付かず、中南部都市圏では慢性的な交通渋滞が発生している。唯一の公共交通機関であるバスは慢性的な交通渋滞で定時運行が難しく利用客が年々減少傾向にある。その解決策として、新しい公共交通機関が必要」

ゆたかさんの問題意識はみな持っていたわけです。では、なぜ2本の鉄のレールによる鉄道でなく、モノレールだったのか(くどいようですがモノレールも鉄道です)。その点について、このホームページには明確な説明はありませんが、「道路整備と併せて、道路空間を有効利用できる都市モノレールの導入が必要」との書き方がヒントになりそうです。

モノレールは道路の上に造られるので、あわせて道路の整備(改良)もできる。やはり圧倒的に利用されている自動車の利便性も高める必要性があるのでしょう。鉄のレールによる鉄道を一から作るとなると用地が必要で、ばく大な費用が想定されます。踏切を作ったら道路事情はさらに悪くなる、かといって高架鉄道にしたらなお費用がかかる、などの理由があげられるのでしょう。

「ゆいレール」路線図写真とも「ゆいレール」(沖縄都市モノレール)の公式ホームページより

ともかくも、ゆいレールが開業しました。圧倒的な車社会に慣れている県民がモノレールをどのくらい利用するのかといった心配、また県民の多くが鉄道に乗った経験がないので切符の買い方がわからない、などといった失礼な話も都市伝説のように伝えられましたが、直近の財務分析をみると、コロナ禍による観光客激減があって赤字は解消できてはいないようですが、県民には定着しているのではないでしょうか。

「鉄道」という字面からすると、コンクリートの上を走る(あるいはぶらさがる)モノレールが鉄道に分類されるのには違和感があるのは理解しますが、鉄道建設について定める法律では、モノレールも鉄道の一つとされています。「懸垂(けんすい)式鉄道」と「跨座(こざ)式鉄道」の二つのタイプに分類されます。 湘南モノレール(懸垂式)

湘南モノレール(懸垂式) 多摩都市モノレール(跨座式)

多摩都市モノレール(跨座式)「懸垂式」は、車両の車体部分が軌道けたから垂れ下がっている(懸垂している)もので「湘南モノレール」「千葉都市モノレール」が代表例です。

「跨座式」は、軌道けたをまたぐ(跨座している)タイプのものをいい、写真を見てもすぐにわかるように「ゆいレール」はこちらです。本校のスクールバス路線の一つ上北台駅がある「多摩都市モノレール」もこの「跨座式」です。

余談として

ゆたかさんは『チャンプルー』でかつての特急「なは号」を復活させようと呼びかけます。この「なは」は沖縄の県庁所在地の「那覇」です。九州と関西を結んで走る特急でしたが2008年3月になくなりました。鉄道のない沖縄・那覇の「なは」、そもそも九州から海をへだてている沖縄に列車が走れるわけがないうえ、その沖縄がアメリカに統治されていた時代にこの特急は走り出しました。地元新聞が特急名を公募して選ばれたそうですが、ゆたかさんは「沖縄の本土復帰を願い、当時の国鉄が精一杯の思いを込めて走らせた。当時外国だった都市の名前を採用した。こんな例は、世界にもないんじゃないですか」と書いています。

2023.06.23

駆けた曳いた持ち上げた――体育祭盛り上がりました

体育祭が23日、本校総合グラウンドで行われました。学校ホームページの新着ニュースでもお伝えしていますが、梅雨の合間の日程で完全終息とはいえないコロナ禍、さらには熱中症対策と、さまざまな制約がありましたが、生徒たちは最後まで精一杯のプレーをみせてくれました。

本校では新型コロナウイルス感染症対策の一環として、グラウンドに競技する選手のみ集まり、その様子は撮影・配信され教室でその映像を視聴するというハイブリッド形式でコロナ禍の中でも体育祭を続けてきました。

今回は生徒全員ではないものの、分散型で生徒がグラウンドで応援することも可能にしました。クラスの仲間、先輩らが懸命にプレーする姿に盛んな声援を送っていました。

実行委員のみなさんが多方面で活躍していました

総合優勝した「緑団」団長は応援でも盛り上げてくれました

重い砂袋をより長時間持ちあげ続けることを競う「東野怪力王」は会場が沸きかえる競技種目の一つです閉会式では生徒たちに、直接の声援がみなの懸命さを後押ししていたとの感想を伝え、「行事はみんなで力をあわせてより良いものにしていくことが大事で、今日の成功体験を次に生かしていってください」とエールを送りました。

2023.06.22

沖縄「慰霊の日」にあたって

6月23日は沖縄の「慰霊の日」です。第二次世界大戦で多くの犠牲者を出した地上戦・沖縄戦で日本軍の組織的戦闘が終結した時点として、沖縄県の条例でこの日が「慰霊の日」とされています。

本校では今年度2年生の修学旅行は希望選択する3コースの中に沖縄(本島・石垣島)が含まれています(残る2コースはカナダ、北海道です)。沖縄コース希望の生徒は事前学習で戦争被害などについて学びますが、沖縄コースの参加生徒にかぎらず、沖縄にとって、そして私たち一人ひとりが忘れてはならない日であるこの「慰霊の日」をきっかけに改めて戦争のこと、その影響を強く受け続けている沖縄のことを考えたい。

おもに琉球と呼ばれる時代の歴史、沖縄での戦いのこと、戦後アメリカ軍の統治下にあったこと、日本への復帰、いまだに数多く残る米軍基地・施設のことなど、たくさんの優れた研究書、体験談などの本があり、事前学習として手にとることもあるでしょう。個人ブログなので、自分の読書体験のなかから、少し異なった視点での著作を紹介します。

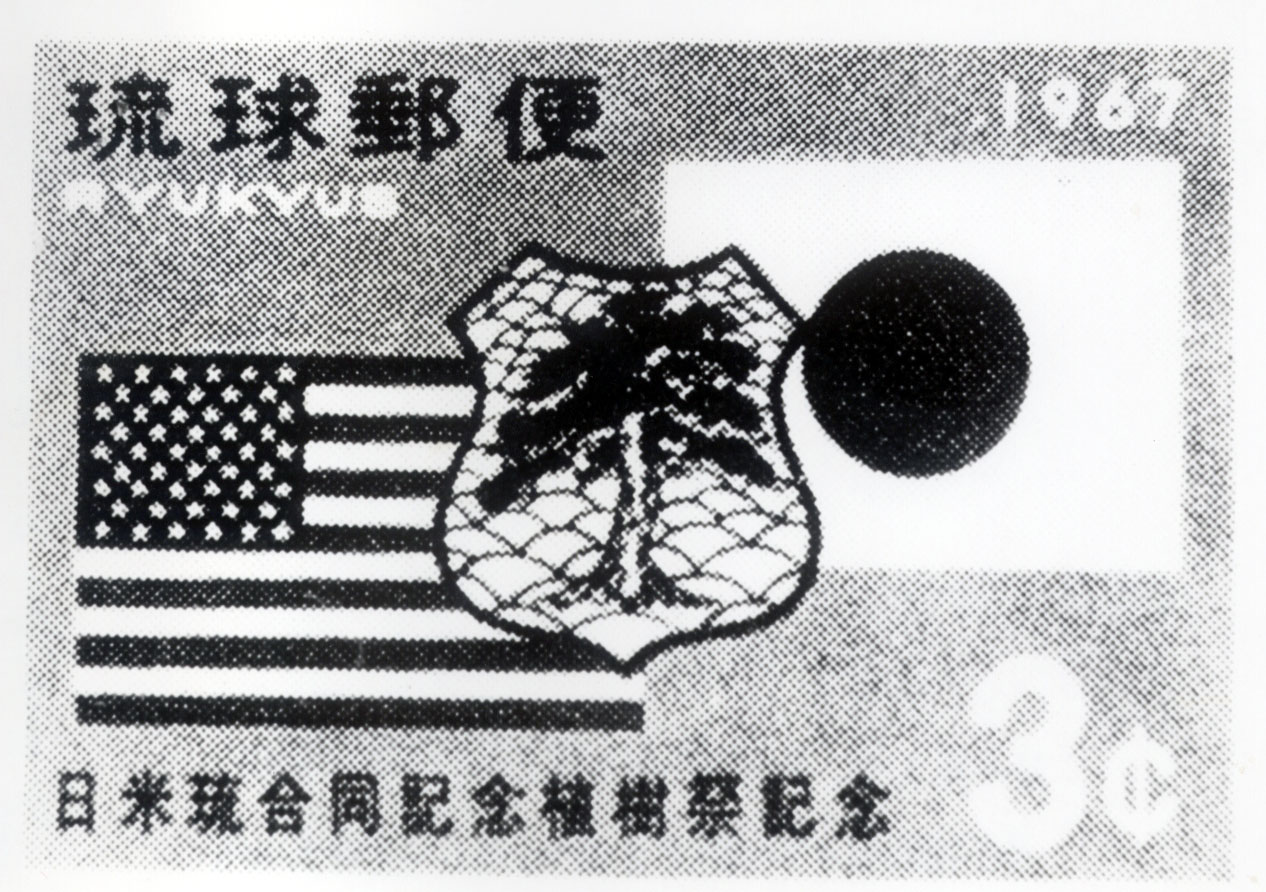

「琉球切手を旅する」(与那原恵、中央公論新社、2022年)

沖縄が第二次世界大戦後、米軍によって占領され、さらに日本が独立を取り戻した後の米軍施政下(統治下)の間、1948年7月から72年4月まで、普通切手、記念切手、航空切手など259種の琉球切手が発行されました。正直、これまで関心の外にありました。

筆者の与那原さんの、沖縄から東京に移り住んでいた両親のもとに、沖縄の親戚、知人から手紙が届きます。「私(筆者)の目を引いたのは、沖縄から届く封筒に貼られた美しい切手でした。父が、切手は国ごとに作られていると教えてくれた」

そうですよね。郵便事業は国ごとに行われるもので、その「料金」を示す切手はそれぞれの国の郵便事業ごとに用意される、きわめて当たり前のことですが、逆に、沖縄で独自の切手が発行されていた、つまり、沖縄は「外国」だったということを示してもいるわけです。

与那原さんは沖縄を訪れるたびに、琉球切手を買い求めるようになります。

「切手の図柄は戦争で失われた文化財や工芸品が多くあるが、そこに込められた思いはどんなものだったのか。大きなイベント開催のたびに記念切手が発行されるが、これも戦後沖縄社会史としてとらえれば、切手の意味がはっきりするかもしれない。琉球切手は戦後沖縄の証人ではないか、と思い始めた」と振り返ります。そして、琉球切手をコレクションしている人に出会い、さらに、切手の図柄をデザインした美術家の足跡を追い、インタビューを重ねていきます。

B円の表示が二重線で消され、その上にセント表示の数字が書き込まれています。あわただしく切り替えられ切手の発行が間に合わなかったのでしょう(那覇市歴史博物館デジタルミュージアムより)

B円の表示が二重線で消され、その上にセント表示の数字が書き込まれています。あわただしく切り替えられ切手の発行が間に合わなかったのでしょう(那覇市歴史博物館デジタルミュージアムより) 発行されなかった記念切手

発行されなかった記念切手1958年、それまで沖縄で使われていたB円という通貨がドルに切り替わります。切手はいうまでもなく、お金の代わりですから、切手それぞれに「金額」が入っています。通貨が切り替わるということは、その金額表示も当然かわるわけです。ドルが使われるようになるとドル、セントで表示された琉球切手が発行されます(写真上左)

これなどは、切手を通して沖縄社会の大きな変化がわかる端的な例ですが、それ以外にも戦争で焼失した守礼門が復元された際に記念切手が発行されたことなどもその好例でしょうし、また、郵便事業の労働組合がストライキで記念切手発行阻止活動をしたこともあったそうです。

切手デザインにあしらわれた日の丸と星条旗をめぐって米軍の圧力があり、発行できなくなったことも指摘しています。沖縄の復帰運動を前に、沖縄の人たちの思いに米軍が神経質になっていたのだろうと筆者は推測します(写真上右)。切手一つから当時の沖縄の政治、社会情勢がうかがえるのです。

1972年、沖縄返還で沖縄県となると、琉球切手は使えなくなります。本土で使われている切手を使うことになるわけです。

切手を通しての沖縄戦後史でもあるのですが、随所に学ぶべき、忘れてはならない事柄があげられています。

戦後、戸籍を作り直さなければならなかったのですが、沖縄では家族関係を証明する書類が戦争で失われ、また当事者の記憶があいまいだった事例も多く、臨時戸籍の整備には時間がかかったこと。

人口が増えていくなかで米軍基地が次々と建設・拡大され、食料生産する農地が不足し、南米などへの海外移民事業が進められました。現地にも出かけた与那原さんは移民した人たちやその二世らに会い、こう書きます。「ハワイや南米に移民した沖縄人には、郷里の沖縄からの便りを楽しみにしていた、そこには、琉球切手が貼ってあったわけです」

「そんな琉球切手は、こんなふうにつぶやいているのかもしれません。沖縄が米軍施政下だったころ、私たちは「言葉」を運んで、旅をしたのだよ、と」与那原さんは「私が琉球切手をテーマにするのなら、米軍施政下の沖縄社会を描くべきだと思いいたりました。戦後沖縄の足跡と人物をタテ糸に、琉球切手の図柄を描いた美術家たちをヨコ糸にして、琉球・沖縄の織物のように物語を織り上あげてみたい」という思いで、“琉球切手の旅” を歩きました。

見事に織り上げてあると思います。昨年12月の発行ですが、今年読んだ本の中では、個人的にいまのところナンバーワンかと。

酸素ボンベの郵便ポスト

琉球切手の写真を参照させていただいた那覇市歴史博物館のデジタルミュージアムには貴重な写真がたくさんあります。この写真もその一つ。「琉球切手を旅する」で教えてもらいました。博物館の写真の解説には「(酸素ボンベのポスト)戦後、無からスタートした沖縄の郵便業務。ポストにしても、米軍の酸素ボンベを利用していた。1962年頃には本来のポストが普及したものの、地方ではまだポスト不足の所も。/(1962年頃)」とあります。

琉球切手の写真を参照させていただいた那覇市歴史博物館のデジタルミュージアムには貴重な写真がたくさんあります。この写真もその一つ。「琉球切手を旅する」で教えてもらいました。博物館の写真の解説には「(酸素ボンベのポスト)戦後、無からスタートした沖縄の郵便業務。ポストにしても、米軍の酸素ボンベを利用していた。1962年頃には本来のポストが普及したものの、地方ではまだポスト不足の所も。/(1962年頃)」とあります。那覇市歴史博物館の公式ホームページはこちらから

2023.06.21

「専門家」とアマチュア――「土偶・石器」から考える

『土偶を読む』(晶文社、2021年)で筆者・竹倉史人さんは土偶の成り立ちについて自説を展開するのですが、自分の研究を、土偶の研究を専門とする考古学者がまともにとりあってくれなかったことに何度も言及されているのも大きな特徴です。そういった、専門家や専門知、いわゆるアカデミズムに果敢に挑戦したことも、『土偶を読む』が高く評価された理由のようです。(『土偶を読む』については6月15日のブログでとりあげました)

筆者の竹倉さんをアマチュア呼ばわりしたら失礼かもしれませんが、例えば大学で考古学を学び、実際に発掘経験を重ね、学会に所属して論文を発表する、大学や博物館などの研究機関で働く、といった人たちを「専門家」といい、その人たちの間で作られた知識体系を「専門知」というならば、竹倉さんはそことは距離を置いた人、ということになるのでしょう。

『土偶を読むを読む』(縄文ZINE編、2023年)では、この点についての反論の論考もいくつか載っているのですが、読んでいて思い浮かんだのが、日本の旧石器時代研究のことでした。

縄文時代よりさらに古い旧石器時代。長く国内でこの時代には石器はなかったとされてきたのですが、群馬県・岩宿のその時代の地層から石器を発見したのはアマチュア研究者の相澤忠洋さんでした。相澤さんは見つけた石器を大学の研究者らのところに持ち込むのですが、けっこう冷ややかに受け止められたというのを、かつて何かで読んで覚えていました。「旧石器時代遺跡捏造事件」発覚後に購入したままになっていた『石の虚塔 発見と捏造、考古学に憑かれた男たち』(上原善広、新潮社、2014年)を「土偶論争」を機にきちんと読み直したところ、さらに考えさせられたのです。

岩宿遺跡から出土した石器(岩宿博物館のホームページから)

岩宿遺跡から出土した石器(岩宿博物館のホームページから) 「岩宿遺跡の発見」(「詳説 日本史図録 第6版 山川出版社)。

「岩宿遺跡の発見」(「詳説 日本史図録 第6版 山川出版社)。

「相沢忠洋 独力で考古学を学び、群馬県岩宿ではじめて旧石器時代遺跡を発見した」と説明されています

『石の虚塔』は相澤忠洋、その相澤の発見を高く評価し、相澤をかわいがり、日本の旧石器時代の存在を明確にしようとする研究者、さらにはそんな研究者から距離を置く研究者、また相澤自身が大学の研究者らでつくられる「学閥」「権威」に反発したこと、研究者たちの師弟関係、「学閥」間での争いなど、さまざまな人間関係が描かれる、すぐれたノンフィクションだと思います。

同書によると、岩宿で旧石器を発見したのは間違いなく相澤忠洋であることは疑いの余地はないのですが、考古学の世界では大学の考古学者となっているのだそうです。驚きです。つまり、石器そのものを発見したのは相澤だが、それを学術的に比較検討し、旧石器時代のものだと証明したのは大学の研究者だという意見が考古学会では根強いのだそうです。相澤個人に対しても、その研究方法は考古学会で批判されたそうですが、「納豆を売りながら発掘する苦学ぶりが、ジャーナリズムをひきつけたのだ。研究に没頭したための赤貧ぶりは、有名人になってからもいっこうに変わらず」「普通なら有頂天となり、居丈高になってもおかしくなかったが、相澤は以前と変わらず質素な生活続けていた」ことなどから「アマチュアの星」として注目され、好意的に迎えられたということのようです。

在野の研究者、アマチュアの新しい発見や研究がどのように評価され、確かなものとされていくか、やはりそこに専門家が介在しないわけにはいかないでしょう。より多くの専門家が間違いないと言うことで、それが「定説」に近づいていくことになるのが現実だということはわかりますが、この相澤の発見と大学の研究者の関係のくだりを読むと、理屈ではわかっていても、やりきれなさを感じる人が多いのではないでしょうか。

『石の虚塔』の後半は「旧石器遺跡捏造事件」に焦点をあてます。岩宿発掘の石器よりさらに古い年代の石器を次々と発掘したアマチュアの研究者がニュースなどで大きくとりあげられたのですが、実は自分で事前に石器を埋めておいて、後から掘り出していたということが発覚、「旧石器遺跡捏造事件」あるいは「旧石器発掘捏造事件」などと呼ばれています。

上原さんはこのアマチュア研究者本人、その周辺の人たちへの取材を重ね、この研究者は「相澤忠洋になりたかったのだろう」と推測するのです。

考古学は第二次大戦後になって一般に注目されるようになった、いわば「新しい」学問分野です。戦前・戦中は神話によって国の成り立ちが説明されていたからです。それがなくなり、また畑や工事現場などからわりと簡単に土器片や石器を見つけることができた、そんな背景もあって、考古学は学歴のない在野、アマチュアの研究者でも参加できる数少ない学問だと『石の虚塔』では説明されています。

考古学に限らず、専門家集団はその集積された「知」を社会に広く還元しなくてはなりませんし、門戸を開き、つねに新しい「知」を吸収しなければ、その学問分野の発展はおぼつかないでしょう。岩宿・相澤の例は批判はありながらも、うまくいった例なのでしょう。

『土偶を読む』の筆者をアマチュア呼ばわりするのは失礼でしょうし、「土偶」という対象とするモノをどう解釈するかという点で、一からの「発見」である岩宿・相澤の例と同列に論じるつもりはありませんが、『土偶を読む』で示された解釈を無視してもよかったのに、あえてきちんと反論する専門家のありようは、ある意味、健全なのではないか、そんなようにも感じました。

この捏造事件は2000年11月、毎日新聞のスクープで明らかになりました。その直前の10月に発刊された講談社の「日本の歴史」全26巻の第1巻「縄文の生活誌」は、このアマチュア研究者の「発掘」を全面的に取り入れ、旧石器時代に生きた人の暮らし方まで描いていたことから、本の回収に追い込まれました。筆者に同情すれば、もちろん発掘が捏造だったことは知らなかったわけで被害者と言ってもいいのでしょうが、筆者は当時文化庁の文化財調査官というプロ中のプロ、捏造が考古学会に与えた衝撃は大変なものだったことがわかります。同書でこのアマチュア研究者の「発掘」について「第二の岩宿の発見」と見出しをつけています。

(この著作は出版社から改定版と無償交換という案内があったのですが、これも貴重な資料なので手元に残しました。改定版を見ると、表紙の写真が変わっていますね)岩宿博物館(群馬県みどり市)の公式ホームページはこちらから

2023.06.20

2年半の限られた時間の中でーー健闘を期待します

全国高等学校野球選手権埼玉大会、いわゆる夏の甲子園大会の埼玉県予選を兼ねている大会ですが20日、組み合わせ抽選会があり、本校も参加、試合日程が決まりました。初戦は7月9日、狭山工高と対戦します。

各都道府県の大会が始まるにあたり、プロ野球広島カープ監督、新井貴浩さんの球児たちへの応援メッセージ、高校野球賛歌が朝日新聞に掲載されていました(6月14日朝刊)。

自身の高校野球広島県大会を振り返った後、息子さんが野球する姿をみて「改めて思います。高校野球って最高だな、と。なぜなら終わりがあるから」。

プロ野球選手は引退は自分で決めるが、高校野球は「2年半」という期間が最初から決まっているその時間は全員に等しく、3年の夏にはたった1校を除いて、みんなどこかで負けます

まだ終わりたくないと一生懸命プレーする。その一人ひとりの姿が輝いて見えるのです。心を打たれるのです

などと語っています。

まったくその通りですよね。

これ、野球に限りません、高校で部活動する生徒みんなに共通のことでもありますよね。

昨年の大会の応援風景です

きわめて私的な・・・高校野球の思い出

最近の高校野球は県大会でもインターネットでの速報が充実し、試合結果どころか途中経過もリアルタイムに近い形で知ることができます。しかし、私が新聞社で仕事を始めたころは、高校野球の都道府県大会の結果を知るのは、新聞の地方版(おもに都道府県単位での地域ニュースを載せるページ)に頼ることが多く、そのため取材も手厚く、記事もたくさん載っていました。

新井監督が高校球児としてプレーしたのは1994年の大会だそうですが、それよりもずっと前、偶然にも広島県大会、記者として3年間、高校野球の取材をしました(甲子園にも行きました)。連日球場に「出勤」し、1日2~3試合、ゲームを追ってスコアをつけながら写真を撮り、もちろんパソコン、ワープロはないので原稿用紙に手書きの時代です。

記事はどうしても勝ったチーム、学校の話になりますよね、ところが、先輩記者が「全試合、負けたチームの主将の話(談話)を掲載しよう」と提案したのです。新井監督がいうように、大会は1チーム(優勝チーム)を除いてみんな負ける、負けたチームの主将の話を載せることで、結果的に出場した全チームをとりあげることができる、という、今になって思うと素晴らしいアイデアでした。その日の試合結果にとどまらず、高校での野球はどうたったかを尋ねることが多かったように記憶しています。

この新井監督の素敵な話を読んで、そんなことを懐かしく思い出しました。炎天下のもとで連日高校野球を取材していたころ、将来、球児たちを応援する立場になるとは夢にも思わなかったですよ、もちろん。

2023.06.19

土偶から縄文時代も考える<その2>戦いはあったのか

縄文ブーム、縄文への「あこがれ」的な感性を後押しするものの一つに、縄文以降の弥生時代、古墳時代に比べて縄文時代は「戦い」がない平和な時代だったといった見方があると思います。その点はどうなのでしょうか。

「戦争の考古学的研究」を自身の主要な研究テーマにあげている松木武彦さんの著作から考えます。松木さんは認知考古学を専門とする国立歴史民俗博物館教授です。まず松木さんの著作、日本の歴史のシリーズ本「列島創世記」(小学館、2007年)に認知考古学の説明があります。

「ヒトの心の普遍的特質の理解をもとにヒトの行動を説明しようとする心の科学(認知科学)が生み出され」「考古学の分野でも、人工物や行動や社会の本質を心の科学によってみきわめ、その変化のメカニズムを分析する認知考古学の発展がめざましい」とまとめられています。もう一冊、タイトルはずばり「人はなぜ戦うのか」(講談社選書メチエ、2001年)。

松木さんは「人が攻撃行動にいたるまでには、きわめて複雑で多様な意思決定の過程がある」との前提で、個人の攻撃本能と戦争は別もの、戦争は個人の行為ではなく、「社会的な集団がひとつの意思と目的をもっておこなうもの」と定義し、出土品から集団間での戦いがあったかどうかを認定する佐原真さんの提案を紹介しています。「戦争・集団の戦い」はあったのか

その佐原さん自身の著作から引きましょう。佐原さんは日本を代表する考古学者で国立歴史民俗博物館館長などを務め2002年に亡くなられています。

三内丸山遺跡から出土した土器(「世界遺産 北海道・北東北の縄文遺跡群」のホームページより)

三内丸山遺跡から出土した土器(「世界遺産 北海道・北東北の縄文遺跡群」のホームページより)「世界史のなかの縄文」(佐原真・小林達雄、新書館、2001年)は、やはり考古学者として著名な小林さんと佐原さんの対談本で、縄文時代を考える際に必ず触れられるテーマでもある「縄文の人たちは定住していたのか」「農耕はあったのか」「縄文は平等社会だったのか」などについて激論を交わしています。戦争・集団での戦いについても意見が微妙に異なります。

佐原さんは「こういうものがあれば戦争と認めていいと言っている」として6項目をあげます。

①濠(ほり)や壁で村を守る

②武器(最初は狩の道具を凶器に転用するが、やがては人を殺傷する目的で作り使う道具が発達する)

③武器の副葬(死者に副えて武器を葬る)

④殺傷人骨(武器が骨に刺さった人骨)

⑤武器型祭器(祭りや儀式に武器の形をした道具を使う)

⑥戦士・戦闘場面の造形(絵や彫刻などに武器を持つ戦士や戦闘場面などが表される)佐原さんは、このような証拠が現れるのは、世界のどの地域でも農耕社会が成立してから、つまり、弥生時代で、日本列島で戦争が始まるのは弥生時代からとします。これに対して小林さんは「縄文は戦争はあったけど弥生ほど戦争が重要なファクターになってはないと思う」と縄文に戦争があったことは否定しません。

松木さんはどうでしょうか。

道具や利器で傷つけられた人骨の例も縄文社会でも知られているので、個人的な攻撃はあっただろうが、「考古資料から判断する限り、縄文社会に戦争は行われなかった」としています。

戦争が農耕社会と密接に結びついていることには異論は少ないことから、縄文人が大陸から伝わってきただろう農耕(稲作)を取り入れようとしなかったこと、そういった縄文人の心のありようが戦争の導入をもはばむ結果につながったのではという見方もしています。そして「一部の文化人類学者や哲学者が、縄文は日本の「基層文化」だ、などと説いたことがある。だが、複雑な脳の現象である文化というものに、科学的な意味での基層や表層があるということそのものが、そもそも疑問だ」と言います。

さらに「縄文が日本の「基層文化」だと説く人びとから共通してうかがえるのは、そう主張することによって、縄文の文化を自分たちに近いもの、自分たちにつながるものとしてとらえようとする一種の意図めいた空気だ」と続け、「縄文の文化は、私たち現代日本人の文化とは、むしろ、かなり遠いように感じられる」と冷静です。縄文への「あこがれ」的な風潮に警鐘を鳴らしているかのようにも読めます。

松木武彦さんの研究業績などについてはこちらから

(国立歴史民俗博物館の研究者紹介のページ)2023.06.17

土偶から縄文時代も考える<その1>

土偶が作られた縄文時代は日本ならではの時代区分であり、土偶の展覧会に多くの見学者を集めたことからも近年、縄文ブーム的なものが続いているともいわれます。また意地悪くいってしまえば、文字のない時代=考古学の世界は、専門家でなくても自由にあれこれ考えられるという「楽しみ」があるとも言えるでしょう。ましてや縄文時代に生きた人が「何を考えていたか」など簡単にわかりようがありません。だから発掘のニュースなどの常套句「ロマン」があるわけですね。

「縄文聖地巡礼」(坂本龍一・中沢新一、木楽舎、2010年)。

「縄文聖地」というネーミングも「おやっ」ですが、著者に注目です。先ごろ亡くなった世界的な音楽家、坂本龍一さんと宗教学者の中沢新一さんが縄文の代表的遺跡、三内丸山遺跡(青森県)から諏訪(長野県)、若狭・敦賀(福井県)、山口、鹿児島などを旅しながら対談を重ねてその内容をまとめています。

それぞれの分野ですばらしい業績をあげているお二人で、「ロマン」のレベルでとりあげるのは失礼ではあるのですが、やはり「縄文」へのかなりの思い入れが感じられます。 三内丸山遺跡 「大型掘立柱建物跡」(復元)(「世界遺産 北海道・北東北の縄文遺跡群」のホームページより)

三内丸山遺跡 「大型掘立柱建物跡」(復元)(「世界遺産 北海道・北東北の縄文遺跡群」のホームページより)

中沢さんは「縄文」について「厳密に考古学的な意味とは別に、ひじょうに多様な意味を包摂する言葉になっている」としたうえで、「縄文時代の人々がつくった石器や土器、村落、神話的思考をたどっていくと、いまの世界をつくっているのとはちがう原理によって動く人間の世界というものを、リアルに見ることができます」と語ります。

さらに「私たちがグローバル化する資本主義や、それを支えている国家というものの向こうへ出ようとするとき、最高の通路になってくれるのが、この縄文なのではないでしょうか」と続けます。

もちろん歴史に学ぶということは現在の問題意識があってのことであり、未来を考えることでもあるので、その点からすると中沢さんの問題意識、姿勢、向き合い方は当然といえばその通りなのでしょうが、縄文に理想の世界を見出そうとしているようにも感じられます。

坂本さんは、約1万年前にはじまった農耕の発明によって人間が環境を改変しはじめた、それが現代まで続いている、権力が生まれ、国家を作り出し、軍事力も伸ばし、核までできてしまった、この1万年のやり方を見直して、方向転換したい、と語ります。「縄文」は坂本さんがいうところの「1万年の前の時代」です。そういう視点での縄文への関心、ということのようです。

坂本さんの音楽の話もいろいろ出てきますが、何しろ博識のお二人のやりとりなので、話があちこちに飛んでいく印象はぬぐえませんが、「縄文」から何かを見出そうとする姿勢は一貫しています。

縄文タワーはどう建てた?

三内丸山遺跡を紹介する際にまず言及されるのがこの建物でしょう。

遺跡の公式ホームページによると「大型掘立柱建物跡」と堅苦しく書かれていますが、「縄文タワー」などとも呼ばれています。説明では「地面に穴を掘り、柱を建てて造った建物跡です。柱穴は直径約2メートル、深さ約2メートル、間隔が4.2メートル、(中略)6本柱で長方形の大型高床建物と考えられます」とあります。

あれれ、一番知りたい「高さ」や「役割」が書いてありませんね。「古代史のテクノロジー」(長野正孝、PHP新書、2023年)でも「遺跡を管理している三内丸山遺跡センターは目的も高さも示していない」と注意喚起しています。発掘であきらかになった穴の直径や間隔などだけを示し、高さはもともとの柱が残っていないので不明、柱が立ち並んでいたことはわかるがどのような構造物(建物)だったのかももちろんわからない、ましてやその用途、役割などがわかるはずがない、という研究者としての姿勢であり、筆者の長野さんも「考古学上、大変正しい判断」と評価します。

とはいえ、やはり知りたいですよね。

そこで工学博士の長野さんは「(ゼネコンの)大林組が柱の先端部の土がどの程度荷重がかかっているか、土の圧密の程度で計算し15メートルと想定している。ほぼ間違いないと思われる」と教えてくれます。そのうえで、縄文人の建て方を考察します。ざっくり言ってしまえば、足場を組んで柱を一本ずつ立てていくというものなのですが、技術上の大きな問題点は作業する人間の数と柱を結わく植物繊維のロープの強度、などと自説に対して謙虚です。

この建物は祭祀(マツリ)のためのものだという考え方があるのですが、これに対し長野さんは「祭祀のために四階相当の構造物は必要ない。高さはそれなりに理由があると考える。私の仮説は、狼煙(のろし)台である」と提案します。どこに向かって「のろし」をあげたのか、その目的はなんなのか、魅力的な仮説は著作そのものでぜひ。同書では縄文の後の時代についても、奈良盆地に大きな湖があり大阪湾と運河で結ばれていたことなどを取り上げています。「歴史の素人が歴史の面白いところだけを切り取らせていただいた」とご本人は謙遜しますが、なかなかどうして、新鮮な発見、驚きがつまった、失礼ながら期待以上の内容でした。

2023.06.16

「土偶」ーーあなたは何者? その2

縄文時代の「土偶」をめぐって、『土偶を読む」という刺激的な著作とそれへのこれまた強烈といっていい反論『土偶を読むを読む』が出たわけです。学問的に論争があるのは当然のことだし、むしろあるべきでしょうが、一冊の単行本に対して名指して反論する本が出るというのは結構珍しいかもしれません。

もちろん土偶に関する「定説」といってもどこかの機関・組織が認定するわけではありませんし、細かいところは研究者での見解が異なるのが普通でしょう。あくまでも「こんな考え方が主流」といったところです。

その例としてこのあたりでしょうか。改めて、国立歴史民俗博物館教授、藤尾慎一郎さんの「縄文論争」(講談社選書メチエ、2002年)から。わかりやすくまとめられていると思います。

藤井さんはまず「土偶は、今では使われておらず、また、使われなくなってから二〇〇〇年余りもたっているため、何に使われていたのかがわからないものの一つである」と書きます。あたり前のことですが、ここが土偶を考える原点ですよね。

「明治以来、土偶に関する数多くの説が提出されてきた。根拠はバラバラであるが、それらはおよそ二つの機能に分けることができる。一つは玩弄具(もてあそぶ、なぶりものにする)説、もう一つが宗教関連の道具説だが、出土する遺跡や土偶時代の考古学的考察にもとづいた研究が始まる一九六〇年代以降は、後者(宗教関連の道具説)が主流になっている」とまとめ、「主なものに神像、女神像、精霊、護符、呪物説などがある」と付け加えています。

そして土偶の出土状況と土偶の状態を検討し、「土偶は、ある時期から一定期間、住居内の決まった空間に大切に保管されているが、マツリの時がくると持ち出され、使用される。マツリの途中から終了後に、手・脚・乳房などがもぎ取られ、マツリに参加した複数のムラや、一つのムラの内部で分配される」と具体的にかなり踏み込んでいます。

一方で、何のマツリか明確な答えはない、土偶が女性なのかどうかも決着がついていないとし、土偶の機能や用途論でなく、土偶が現れるときの、消える時の社会状況から土偶の機能に迫りたい、と続けます。

藤井さんは、土偶が作られた縄文時代の後の弥生時代になって土偶が作られなくなることをあげ、稲作が中心となる弥生時代はコメが豊かに実ることが一番の願いになる。縄文時代の土偶に託された願いとは異なるので、弥生時代・農耕社会にとって土偶は不要になった、とします。逆の言い方をすると、弥生時代には作られなくなった土偶は弥生時代とは異なった人々が必要とした道具だった、ということになります。そこから縄文時代の人々が土偶に何を託して作ったのかが推測できるという論法ですね。

藤井さんの意見は、日本史辞典にそった説ではありますが、注意したいのは以下の点でしょう。「土偶祭祀(土偶を用いたマツリ)が消滅してすでに二〇〇〇年余、私たちはその意味を完全に忘れてしまった。その内容と目的を再び体感することは、もはや不可能に近いと考えている。土偶一つとってみても縄文人と私たちがかなり心性的に異なっていることがわかる」とも書きます。

安易に現代の私たちの心、気持ちで縄文時代の人たちの心、気持ちを理解しようということへの警告のようにも読めます。

エース 遮光器土偶

「土偶」その1でも取り上げた特別展「縄文--1万年の美の鼓動」展は「「縄文の美」というコンセプトなので、土偶だけでなく土器も多数出展されました(土器のほうが多いでしょう)。

土偶については「縄文時代の祈りの美、祈りの形が土偶です。土偶は人形(ひと・がた)の土製品で、縄文時代の始まりとともに登場します。乳房が表現されるため女性像であることは明らかです」と書かれています。まずます「定説」ですね、展覧会ですし。

「亀ヶ岡」出土の遮光器土器は、最寄りのJR木造駅にも鎮座しています(JR東日本のホームページより)「遮光器土偶」については「縄文時代の土偶といえば誰もがまず思い浮かべる土偶」としています。藤井さんの著書の表紙も遮光器土偶ですね。何体かあるようですが、青森県つがる市木造の「亀ヶ岡」出土品については「赤い彩色が冠状の装飾などに一部残ることから、本来は全面が赤く塗られていたと考えられる」との説明も加えられています。これが全身赤色だったとすると、結構な迫力ですねえ