![]()

![]()

2023年の記事

-

2023.06.15

「土偶」 あなたは何者 その1

まずはこの写真から。このように並ぶと何ですか? と疑問・興味がわきますよね。

『土偶を読む』(竹倉史人、晶文社、2021年)は「土偶の謎をついに明らかにした」と話題になった本で、著名人からの賞賛も多くサントリー学芸賞を受賞しました。私も発行後、ほどなく読みました。この本に真っ向から反論したのがつい先日発行の『土偶を読むを読む』(縄文ZINE編、文学通信、2023年)。「『土偶を読む』を大検証! 土偶の正体を解明した? そんなわけあるかぃ」と刺激的です。

まず前知識として日本史のおさらいです。土偶の説明として辞典的には例えば「人物や動物の形に作った土製品。日本では縄文時代に流行」とあり、ハート型、山形、ミミズク土偶、遮光器土偶などがあり、土偶の用途について「母性原理の表示手段として、出産・豊穣・再生にかかわるという解釈がある。ただしその多彩なあり方から、用途・役割はなお不明な部分が多い」とされています(「岩波日本史辞典」1999年第1刷)

『土偶を読む』(以下『竹倉本』とします)の筆者は人類学者で、筆者紹介によると「世界各地の神話や儀礼を渉猟する過程で、縄文土偶の研究に着手することになった」。

「土偶は縄文人の人の姿をかたどっているのでも、妊娠女性でも地母神でもない。<植物>の姿をかたどっているのです。それもただの植物ではない。縄文人の生命を育んでいた主要な食用植物たちが土偶のモチーフに選ばれている」とし、「私の土偶研究が明らかにした事実は、現在の通説とは正反対のものである」と言い切ります。

引用した日本史辞典は発刊年からすればだいぶ時間が経過はしていますが、ほぼ「現在の通説」と言えるでしょう。それに対して「事実は正反対」と言っているわけです。

『竹倉本』ではいろいろな土偶をとりあげ「そのモチーフはこれだ」と示していきます。著書では土偶の写真とそのモチーフとなった植物の写真を並べて説明していきます。写真を見ていただくのが手っ取り早いのですが、著作権があるので簡単ではありません。

悩んでいたら、2018年に東京国立博物館で開催された特別展「縄文--1万年の美の鼓動」展の案内チラシが手元にありました。約35万人の来場者があり「縄文ブーム」とも呼ばれた展覧会でした。そこに載っている土偶が『竹倉本』でいくつもとりあげられています。

1例として「美のはじまり」と大きく書かれている赤色基調のチラシ(写真右)の土偶は北海道函館市で見つかった、国宝に指定されている「中空土偶」と呼ばれる土偶です。『竹倉本』ではこの土偶の頭が「クリ」の形と似ていることから「クリをかたどったフィギュア」だと言うのです。『竹倉本』の表紙の写真にこの土偶の頭部の写真とクリの写真が「=」で結ばれていますね。

では『土偶を読むを読む』(以下『読むを読む』とします)はこの土偶をどう見るのか。こちらの本は何人かの考古学者がいろいろな角度からの分析、反論を書いています。

「中空土偶」について、平面的にはクリに似ていても立体的にみるとどうなのかと疑問視し、さらには、この土偶の頭部には大きな穴が二つ空いていて、類似の土偶から、頭にラッパなような二つの大きな突起が付く土偶だと推測される、と説明します。そうなると、ぜんぜんクリには似ていない、というわけです。『読むを読む』の表紙の写真では土偶の頭部の写真とクリの写真が「≠」で結ばれています。本のつくりも表紙からして「対決」しているわけです。もう1例、同じ展覧会の別のチラシ(写真左)の中央に写真が載っている「遮光器土偶」と呼ばれる土偶。青森県つがる市の出土、重要文化財に指定されていて、眼のところに北方民族の遮光器(雪眼鏡、ゴーグルですね)をかけているように見えることからこう呼ばれています。教科書や資料集で見ることが多いかもしれませんね。この遮光器土偶について『竹倉本』では「サトイモの精霊像」としました。これに対して『読むを読む』では、食用植物をモチーフにしたと言っているが、遮光器土偶が出ているのは北東北、そこではサトイモは育たない、サトイモ精霊像説は成り立たないのではないか、というわけです。

このように、『竹倉本』がモチーフとした取り上げたクリ、オニグルミ、ハマグリはモチーフにしたという土偶の出現時期や範囲よりもかない広く長く利用され、土偶の出現との関連はまったく見えない、同じくモチーフとされたイタボガキ、トチノキ、イネ、ヒエに至っては、その土偶の出現時期に食用利用された形跡がほとんどないと批判します

また、土偶のデザインと土器のデザインや文様は共通するとことがあるのに、土器との関連についてもほとんど触れられていない点にも疑問を呈します。

もちろん本物ではありませんよ。

もちろん本物ではありませんよ。

遮光器土器のフィギュアです。なかなかよくできていると考えますが、いかがでしょう。

どこで手にいれたか……博物館のショップだとは思うのですが。

土偶(もちろん土器も)はヒトがつくるものなので、当然、前の時代からの流れを受け継ぎます。微妙に形が変わっていくわけですが、その流れの大きな特徴をとらえて制作時期を特定して分類し、その特徴が何を表すのか、作者が何を表現しようとしているのかを考えていくのが「編年」という従来からの研究方法であり、似たような土偶と比較する「類例」も研究手法としては必須のはず。しかし『竹倉本』では編年・類例はほとんど考慮されず、流れの中の一つにたまたま自説にあった形のものを取り出して似ていると決めつけていると、かなり厳しい口調です。

『読むを読む』は「時代時代で斬新的に変化する土偶の形態変化の中に(人体や女性性以外の)モチーフが滑り込む隙間は限りなく小さい」のだから、土偶にモチーフはあるという思い込みを捨てて土偶を見詰め直す必要があると結論づけています。

このように『読むを読む』の筆者たちは、ベストセラーともいえる『竹倉本』によって土偶とはこうだと考える人が増えていくことを心配しています。では私自身は『竹倉本』をどう読んだのか。『竹倉本』での個々の土偶のとらえ方、詳細な記述はあまり覚えていないのですが、「結構大胆に言い切っているな」という印象は持ちました。筆者の書きようが、いわゆる考古学の専門家のこれまでの研究に対して挑戦的だということがその印象を強めたのでしょう。

写真のように『竹倉本』のページを結構折っています(読んでいて気になったところはどんどんページの上隅を三角形に折るようにもています)。またところどころ黄色マーカーもひいています。

写真のように『竹倉本』のページを結構折っています(読んでいて気になったところはどんどんページの上隅を三角形に折るようにもています)。またところどころ黄色マーカーもひいています。

自分は『竹倉本』のどこを重要、あるいは注意と思ったのか、問題意識を持って読めたのか、ページを折ったところに何が書かれているかチェックしてみました。ドキドキ。

「本書の目的はあくまでも土偶のモチーフの解明、土偶の用途論についての見解は改めて発表する」

「遮光器土偶の体高と横幅の縦横比が白銀比になっている。日本人が最も好む縦横比で、日本人になじみのあるキャラクターも縦横がほぼ白銀比になっている」(この点は『読むは読む』で遮光器土偶の高さと横幅の比率は土偶によって千差万別、と退けられています。これも編年・類例を参照していない例とされています)「遮光器土偶は意図的に立たないように造られている。あえてそうしたのは、遮光器土偶は礼拝や鑑賞の対象ではなかったということ、そしてこの土偶が寝かせた状態で使用された呪具であったことを意味している」

あれあれ、用途論についての見解は後で、としながら、遮光器土偶については用途に言及していますね。まあ、このあたりは重箱の隅……になりそうですし、私もそれが理由でしるしをつけたわけではないでしょうし。後から読んだ本の方がどうしても印象が強いのでそこを差し引いても、個人的には、やはりこの土偶という不思議な土製品がどのような願いをこめて作られ、また実際にどのように使われたのか、そこから想像される縄文時代に生きた人たちの精神の方に興味がありますね。

なお、上記のように土偶そのものも写真はそのまま出しませんでしたが、以前にも紹介した東京国立博物館のデジタル資料「画像検索」で重要文化財指定などかなりの数の土偶の画像を見ることが可能です。こちらです。

-

2023.06.14

教育実習生の研究授業がありました

大学で教員免許取得を目指す本校卒業生3名が教育実習生として母校に戻ってきています。3週間にわたる実習の仕上げてとして13日、14日と研究授業を行いました。

指導担当の先生だけでなく同じ教科の先生たちが授業を見守るなか、緊張しながらも3人ともに生徒とよくコミュニケーションをとっていました。

1年生の保健の授業は「がんの治療と回復」。「がん」にかかってしまった時どのような治療を選択するのか、その際に重要になること、さらには「がん」になっても社会生活を送っていくのがあたり前の時代を迎えようとしているといったことを、生徒に考えさせていました。

2年の地学は「地震の分布・地震災害」がテーマ。地震でどのような被害が起きるかを生徒一人ひとりに発表してもらい、特に被害が大きくなる心配のある津波、液状化現象、長周期地震動について、その特徴や予防・対策をみなで考えていました。

2年数学Bは「数学的帰納法」。設問の解き方・証明をていねいに説明し、生徒も熱心にプリントに書き写していました。

本校は条件を設けて校内でのスマートフォンの使用を認めています。授業でも「調べもの」などに活用しています。実習生もすぐに取り入れていました。普通教室、セミナー室などにはプロジェクター型電子黒板を配備しており、これを有効に使っていました。地学の授業では津波や長周期地震動についての説明動画も投影されていました。

実習は今週いっぱいで終わります。実習生はみな教員になりたいという強い希望をもっているとのこと。母校での実習の成果を大学の今後の勉強に生かしてもらえると嬉しいですね。

積極的に手があがっていました

-

2023.06.13

時代考証もたいへんのようで

「長篠の戦い」でなく「設楽原の戦い」でしたね。11日(日)放送のNHK大河ドラマ「どうする家康」のタイトルです。

9日のこのブログで小説集「「決戦! 設楽原」を紹介、『長篠の戦いは、前半戦が長篠城の攻防戦でその城の名前から「長篠の戦い」「長篠合戦」と呼ばれてきました。武田軍と織田・徳川連合軍が正面からぶつかった場所は城から西に3キロほど離れた丘陵地で設楽原という地名があり、それをとって「長篠・設楽原の戦い」などと呼ぶのが適当という意見もあるようです』と書いたのですが、「設楽原」としたことに制作側の「こだわり」があるのかと期待したのですが(予告編見てればタイトルはわかりますよね)、ドラマのなかでは信長が用意した鉄砲の数について「3000」と知らされて同盟している家康もびっくりしていましたし、「三段撃ち」は映像でそのようにも見えました。余計なお世話ですがこのドラマの時代考証の研究者の顔ぶれからして、はて、とも思ったのです。

5月11日付のこのブログ「三方ヶ原の戦い」で紹介した「日本史のミカタ」 (井上章一・本郷和人、祥伝社新書、2018年)では、国際日本文化研究センター所長の井上さんと、これまでにも何回も紹介している本郷さんが縦横無尽に語り合うのですが、本郷さんが2012年のNHK大河ドラマ「平清盛」の時代考証を担当されたことを井上さんがとりあげます。

ドラマは京都(平安京)が舞台なのに平家の公達(きんだち、貴族の青少年)、摂関家、宮廷の女房たちがみな標準語を話している、一方で、海賊や山中の「追いはぎ」は関西弁をしゃべっている、井上さんは「これに憤りを感じる」とつっこみます。本郷さんは「それは、私の発想ではありませんが、やめろとも言いませんでした。表現としてはありかなと思いました、制作担当者は関西弁のほうがおもしろいと思ったのではないでしょうか」と答える一方で「なぜ平氏一門も京都の貴族も関西弁をしゃべらないのか、おかしいではないかと批判された」と明かします。

これに対して井上さんは「そこは納得しているのです。今は東京時代だから、しかたがない。東京時代らしく、みんな標準語に、海賊も追いはぎも標準語にしてくれと言いたい」と返します。

井上さんは京都で生まれ育ち、京都大学で学び、現在の勤務先も京都所在。いかにもという指摘? です。

ここで本郷さんの「やめろとも言いませんでした」という答えに時代考証がどのような仕事・役割なのかが少しうかがえるのですが、時代考証をテーマとしている本「時代劇の「嘘」と「演出」」(安田清人、洋泉社、2017年)から「時代考証」の仕事を引いてみます。

まずシナリオのチェック、「歴史上の出来事や実在の人物の行動や考えなどが事実に反していないかどうかを洗い出し、さらにはセリフや所作、あるいはナレーションにいたるまで、時代にそぐわない表現があれば訂正する」

そして撮影に入ってから、現場からあがってくる疑問や質問に答えるのも考証の仕事、とまとめられています。

本のタイトルに「時代劇」とあるので、大河ドラマは時代劇ではない、「〇〇将軍」とか「水戸〇〇」とかといっしょにしないでくれとNHKの方から叱られそうですが、この本では「時代考証が支えるNHK大河ドラマ」という1章をもうけていて、「大河ドラマにおける時代考証とは、歴史を映像表現として成立させるための「お墨付き」を与える作業と言えるだろう」としています。

その大河ドラマの章で、過去の大河ドラマと時代考証についてのエピソードがいくつか紹介されています。そのひとつ。

戦国時代・近世史の著名な研究者が戦国時代を舞台にした大河ドラマで時代考証にあたった時に、城が炎上するシーンがあったので、最近の研究では城は燃えていないと要請。番組スタッフは城が燃えていないと落城と一目でわからないから少し火をつけさせてほしいと言い、結局、放送では見事に大炎上していた、とのこと。この研究者は研究者仲間から「城は焼けていないのに、そんなことも知らないのか」と言われた、そんな後日談も書かれています。(本にはこの研究者のお名前、ドラマ名も書いてあるのですが出典が不明なのであえて書きません)

この『時代劇の「嘘」と「演出」』でも取り上げられているのが「時代考証学会」です。学会つくりを提唱したのは、大河ドラマだけでも「新選組」「篤姫」「龍馬伝」「西郷ドン」などの時代考証を担当してきた大石学さん。時代劇などの「歴史作品」と歴史学などの「諸学問」が、時代考証という窓口を通じてかかわる場をつくりたい、その基礎となる「時代考証学」という新しい学問ジャンルを確立したい、というのが学会設立の目的だそうです。

そして「諸学問」とあるように、歴史学にととまらず、建築史、風俗史、食物史などの研究者、さらには時代劇をつくるテレビや映画の制作者も加わっているようです。「戦国時代劇メディアの見方・つくり方」(大石学・時代考証学会編、勉誠出版、2021年)は同学会の研究成果をまとめたもので、学会員の論文、学会シンポジウムの記録などからなります。特徴的でなるほどと思わせるのは、テレビドラマや映画にとどまらず、歴史的人物をとりあげる、あるいは過去を舞台に描かれる漫画やアニメ、さらにはゲームまでを対象にしている点です。

フィクションなら「考証」なんていらないのではないかという意見も当然あるでしょうが、学会編の同著作では「さまざまなメディア媒体を通じて社会に発信される「歴史作品」を「時代劇メディア」ととらえている」とし、「当会(学会)は時代劇メディアにおける間違いなどのあら捜しをし、論評するための場では決してない」と説明しています。

時代考証について「ある時代がどんな時代だったか、より正確な叙述とするという点において、可能な限り深く関わるべきだと考えている」という姿勢を持っていたい、ということのようです。「時代考証学会」の公式ホームページはこちらから

井上章一さんについては国際日本文化研究センターの研究者紹介を。こちら

-

2023.06.12

プレゼン力を磨く

プレゼンテーション力は大学受験、大学でのゼミナールなどの授業、さらには社会に出ていろいろな場面で求められます。パソコンやタブレットを使うのがプレゼンといった狭い解釈でなく、言葉で自分の考え・思いを伝える、発信する、そして理解してもらうというのがプレゼン力ですよね。

12日、そんなプレゼン力を高めようという授業を見させていただきました。大学受験も迫ってきている3年生インターナショナルIクラス、国語表現の時間です。

生徒はこれまでの高校生活を振り返って、そこで得たこと、学んだことをまとめました。また、自分の長所、短所を考えます。入試の面接などで質問されそうな項目ですね。自己分析ができているか自己PRができるかが試されます。そしてIクラスならでは、プレゼンの項目のどこかで英語で発表しなければなりません。

クラス全員がタブレット(iPad)を持っており、プレゼン用アプリを使って投影し、スピーチをしていきます。

高校生活で頑張ったこと、学んだこととして部活動、英語検定、ボランティア活動、カナダ留学などがあげられました。大学では経済を学び将来は国連で働きたい、英語だけでなく多言語も積極的に学びたい、などといった希望が語られ、また最近気になったニュースとして子どもの自殺が増えていること、イタリアの少子化対策などがあげられていました。大変感心しました。

授業担当の教諭からは、原稿を見てばっかりでなく、聞いてもらっている人への視線も大事、身振り手振りも交えて、といったアドバイスがありました。

また、発表しっぱなしではありません。質問も受け付けます。クラスの仲間からだけでなく、授業を見に来ていた外国語科の先生から英語で次々と質問され、ちょっと戸惑う場面もありましたが、きちんとコミュニケーションをとっていました。

インターナショナルIクラスについてはこちらをどうぞ

本校の授業などでのICT活用についてはこちらをどうぞ</a>

-

2023.06.10

長篠の戦い その3

これまで何度か紹介している磯田道史さんは「徳川家康 弱者の戦略」(文春新書、2023年)で「信長・家康軍の勝利のカギを握ったのは、馬などを防ぐ柵、そして弾薬の物量でした」とし、さらに「近年、また新たな長篠合戦像が提起されてきました」として紹介しているのが藤田達生さんの「戦国日本の軍事革命」(中公新書、2022年)です。

藤田さんは同書で、日本への鉄砲伝来以前の伝統的な勝利の条件は「高・大・速」だったとし、「高」は敵よりも高いところに陣を取ることが有利で、「大」は馬の大きさ、「速」は軍勢の移動速度をさす、と説明しています。その条件が長篠戦いで崩壊した、と評価しています。

磯田さんと同様に藤田さんも長篠の戦いに関する近年の研究の進展を紹介しています。その1例が、長篠の合戦の現場(古戦場)から見つかった、当時の鉄砲の玉についてです。鉛の玉が見つかるのですが、そもそも原料となる鉛を国内で十分に産出できなかった。見つかった鉛玉を科学的に分析すると、なんと、東南アジアのタイの鉛鉱山のものであることがわかったというのです。

当然、その鉛は輸入によって国内に入ってきます。その輸入ルートと考えられる貿易港・堺(大阪府)を支配していた信長が十分な量の鉛を確保するのに有利だったのは間違いありません。逆に言えば、だからこそ信長は早い段階から堺に目をつけた、とも言えるわけです。また、鉄砲に必ず必要な火薬の原料の硝石もほとんど輸入に頼っていたこともこの考え方を補強します。

作家の安部龍太郎さんは「家康はなぜ乱世の覇者となれたのか」(NHK出版、2022年)でこの鉛玉のことについて、こんな形でとりあげています。

「織田・徳川連合軍は三千挺もの鉄砲を使用したと言われています」と仮定すると九十万発の弾丸が飛び交ったはずだが、古戦場からは弾はあまり見つからない、合戦の後、かたづけをした地域住民が鉛の玉を集め、いったん溶かしてまだ弾丸に鋳なおされ、次の戦いに備えたのだろう、そのわけは、それ(鉛)が貴重だったから。鉄砲の需要が増えれば鉛の需要も増える」同じ「鉛の玉がどこから来たのか」を説明するにしても歴史研究者の書きぶりとは異なる、やはり作家ですね。ひきこまれます。

「織田信長のマネー革命 経済戦争としての戦国時代」(武田知弘、ソフトバンク新書、2011年)では、武田信玄(勝頼の父)は戦国大名のなかでももっともはやく鉄砲に目をつけた人物とし、長篠の戦いのころには鉄砲の国産も始まり、輸入品も流通していたので、戦国大名は「鉄砲そのものは入手しやすくなっていた」としたうえで、しかし火薬の原料である硝石、さらには弾になる鉛は中国大陸、東南アジアから堺をはじめとする西日本の港に入ってくる、そこを抑えていたのが信長ら近畿、西日本の大名たち。東国・甲斐に拠点を置く武田軍には硝石や鉛がなかなか手にはいらなかったと結論づけています。そんな信長といえども、硝石や鉛を輸入するわけですからお金が必要です。また、そもそも合戦をするのにもとんでもなくお金がかかるのは容易に想像できます。では、戦国大名がどう稼いでいたのか。

「戦国大名の経済学」(川戸貴史、講談社現代新書、2020年)では、戦国大名は領国内での農業生産(いわゆる年貢)だけではおぼつかない。ましてや「兵力を補強したい時には傭兵を多数雇い入れることもしばしばで、鉄炮を中心とする火器・弾薬に至っては、特別なルートによってのみ入手しうるものであった」ので、どの大名も苦労したことが紹介されています。

鉄砲一挺の価格を示す史料はないそうですが、いろいろな史料から現在の貨幣価値に換算して一挺50万円~60万円くらいとする研究が多いそうです。川戸さんは、長篠の戦いの信長が鉄砲を一〇〇〇挺用意したとすると、その費用は5億円~6億円としています。これは鉄砲だけの話しで、もちろん戦争にかかる費用はこれにとどまりませんね。

主役は信長?

ここまで大河ドラマ「どうする家康」から長篠の戦いについて書いてきましたが、長篠の戦いは「信長・家康連合軍」とされるものの、一般的には「織田対武田」と、とらえられているのではないでしょうか。確かに武田勝頼軍が領国に侵入してきて長篠城を救わなければならない徳川家康が、同盟していた織田信長に援軍を頼み、信長が駆けつけてきたわけですが、信長にとって武田はいずれ決着をつけなくてはならない相手であったし、その後の天下統一におおきなはずみとなる戦いであったのはまちがいないでしょう。

そこで改めて信長についての著作からも長篠の戦いの意味を探そうと何冊かひっぱり出してきたのですが、信長に関する本格的な評伝に始まり関連本は膨大で、また、信長の一生を振り返ってみても、どこに焦点をあてるか、何を切り口にするか考えだすと、私のような素人には簡単に手が出せそうにありません。

「どうする家康」でも岡田・信長は準主役ですよね。本能寺の変はもう少し先でしょうから、岡田・信長のキャラクター理解の参考になればと、何冊かあげてみます。

ドラマの時代考証にあたっている平山優さん、小和田哲男さんの著作を紹介してきたので、時代考証にあたっているもうお一方、柴裕之さんの「織田信長 戦国時代の「正義」を貫く」(平凡社、2020年)。尾張平定から上洛、天下統一への歩み、その政治構想など、比較的オーソドックスな構成です。「信長 「歴史的人間」とは何か」(本郷和人、トランスビュー、2019年)。何度も登場していただいている本郷さんの著作、信長の一生を追うような形式でなく、信長と宗教、信長と土地、信長と軍事、などテーマごとにくくります。レベルを落とさずに読みやすく書かれているのはさすがと思わせますが、本郷さんらしく奔放に話題が広がっていくので、信長についてある程度基礎的なところを押さえたうえでの方がいいかもしれません。

鉄砲の鉛のところで名前の出てきた藤田達生さんの「信長革命 「安土幕府」の衝撃」(角川選書、2010年)。副題に「安土幕府」とあります。信長が安土城を拠点として行った諸施策から、織田の軍事政権・幕府であったという主張で、また尾張統一から勢力を広げていく時期を「環伊勢海政権」と命名するなど、斬新で刺激的に受け止められそうでもあります。

信長が主人公、あるいはそれに準ずる小説もこれまた膨大です。比較的新しいものとして、また今回のテーマに直接つながりそうな「信長、鉄砲で君臨する」(門井慶喜、祥伝社、2022年)。題名でもはやストーリーの説明はいらなそうですね。

-

2023.06.09

長篠の戦い その2

長篠の戦いの評価、位置づけで研究者の意見が分かれるのは武田の騎馬軍団もですが、やはり鉄砲の問題が一番でしょう。信長が戦場に持ち込んだ鉄砲が3000挺もあったのか、そしてその3000挺でいわゆる「三段撃ち」があったのかという点です。

<鉄炮3000挺について>

信長の秘書的立場にいた人物の書いた「信長公記」が信長研究の一級史料とされていますが、印刷のない時代にいろいろな人によって書き写された「写本」がいくつも存在し、三千挺と書かれてあったり、千挺と書かれてあったりすることから意見が分かれているようです。

前回ブログで紹介した平山優さんと同じく、NHK大河ドラマ「どうする家康」の時代考証を勤めている小和田哲男さんは「戦国の合戦」(学研新書、2008年)で「一〇〇〇挺なのか三〇〇〇挺なのかの決着はまだついていない」と慎重な書き方をしています。前に紹介した本郷和人さんの「天下人の軍事革新」(祥伝社新書、2023年)では「一〇〇〇(三〇〇〇とも)挺もの鉄砲で一斉射撃を行います」とあります。

藤田達生さんは「戦国日本の軍事革命」(中公新書、2022年)で「有名な三千挺・三段撃ちについて、現時点において検証できないが、千挺単位の鉄炮を有効に使用して快勝したことは確実である」とまとめています。

平山さんは「この戦いで信長が使った鉄炮(この表記を使っています)は一五〇〇挺プラスアルファ、鉄砲が大きな役割を果たしたことは間違いないが、あまり過大に考えないほうがよい。織田・徳川軍が鉄砲を有効に使えたのは、野戦築城と組み合わせたから」とします。

本郷さんも馬防柵を主とした野戦築城の役割を重視しています。鉄砲の数については、新しい確定的な史料が今後出てくることはなかなか考えにくいので、それなりの数はあったが3000挺にはしっかりとした根拠はない、といったあたりで落ち着くのではないでしょうか。

この数とは別に、その鉄砲をどう使ったのか、それが勝敗にどうかかわったのか、平山さん、本郷さんがいうところの野戦築城とも大きく関わるのが、三段撃ちの検討でしょう。

<三段撃ちについて>

小和田哲男さんがわかりやすくまとめてくれています。

「鉄砲隊が一〇〇〇挺ずつ三段に構え、「放て」の号令一下、一〇〇〇挺の鉄砲が一斉に火を吹く、撃ち終わると最後尾に回り、二列目だったものが最前列に出、同じように「放て」で撃ち、最後尾にまわるというものである。これによって、鉄砲一挺だと、弾ごめなどに時間がかかる欠点を克服したとし、信長の鉄砲革命といわれてきた」。そのうえで「地形的にも無理だということが論証され、敵が横一列になって攻めてくるならまだしも、バラバラに攻めかかってくる状況で、「号令一下、一斉に」ということはまったく必要ないわけで、絵空事だと結論づけられている」と明確です。とはいえ、小和田さんは「最近は、鉄砲足軽が三人で一組になり、いつでも弾が発車できる状態にしていたのではないかとする考えが主流」とし、三段撃ちを全否定するのではなく、「馬防柵とセットで、鉄砲足軽三人一組による三段撃ちはありえたのではないかとみている」と、少し含みを持たせています

「絵空事」との表現を使っているわけではありませんが、三段撃ちを全否定するのが鈴木眞哉さん。

「戦国15大合戦の真相」(平凡社新書、2003年)で「小瀬甫庵(おぜ・ほあん)の創作、実行できる可能性も乏しければ、実行する必要性もない戦法、信長が戦場に並べた銃兵は、あちこちからかき集めてきた連中だった。一度も一緒に訓練したことのない兵士たちに、いきなり<三段撃ち>などという難しいことをやれといったところで、絶対にできるはずはない」と。いやはや、強烈ですね。

平山優さんは「長篠合戦と武田勝頼」(敗者の日本史9、吉川弘文館、2014年)で「決戦場においては1000挺であったとする考え方が定着」しつつ、三段撃ちについては、史料にある「段」は当時、将兵を列に配備することではなく、部隊をしかるべき場所に配置することを意味していた、と解釈し、織田軍の鉄炮衆は三部隊に分割され、三か所(三段)に配備された、その部隊内部で銃兵は複数列に編成され、輪番射撃が実施されていたと思われる、と結論づけています。当時の鉄炮は撃ってから次を撃つまでにどうしても時間がかかるので、その間に攻め込まれることはやはり心配であり、撃つ兵隊の後ろの列で準備をして(複数列の編成)、入れ替わりながら撃つ(輪番射撃)という工夫はあった、という考え方ですね。

平山さんは、まだまだ開発途上の武器である鉄炮は故障などで射撃ができなくなることも容易に予測できたので、鉄炮衆の周りを弓の部隊が囲み、武田軍の接近を防いだのでは、と付け加えています。

いずれにしても、かなりの数の鉄砲を用意し、かつ、当時の鉄砲の欠点を補うべく、巧みに使ったというあたりは共通するようで、その具体的な形はこれまたなかなか史料では再現しにくいということになりそうです。

小島道裕さんのまとめがわかりやすいかもしれません。「信長とは何か」(講談社、2006年)にこんなくだりがありました。

「単に兵器としての鉄砲の威力というよりも、鉄砲を活用し、また全軍が周到な作戦と準備の中で組織的に動いた信長・家康の作戦勝ち、という意味の方が大きいと言うべきだろう。兵農が未分離で、豪族が率いる軍隊の連合という側面が強い武田軍との体質の差が出たというべきかもしれない」「決戦! 設楽原」(講談社、2018年)。時代小説集です。「したらがはら」と読みます。長篠の戦いは、前半戦が長篠城の攻防戦でその城の名前から「長篠の戦い」「長篠合戦」と呼ばれてきました。武田軍と織田・徳川連合軍が正面からぶつかった場所は城から西に3キロほど離れた丘陵地で設楽原という地名があり、それをとって「長篠・設楽原の戦い」などと呼ぶのが適当という意見もあるようです。

7人の作家が武田勝頼、家康の家臣・酒井忠次、信長軍の佐々成政ら、異なる主人公で戦いのいろいろな側面を描きます。この「決戦!」はシリーズ化されていて、川中島、桶狭間、本能寺、関ケ原などが同じスタイルで発刊されています。いろいろなタイプの作品が一度に読めるので、お気に入りの作家に出会えるかもしれませんよ。

-

2023.06.08

長篠の戦い その1

久しぶりというか、しつこく、NHK大河ドラマからみで。いよいよ次回は長篠の戦い、長篠合戦のようですね。

最近の日本史の教科書はこんなに変わっている的な雑誌の特集や本をけっこう見かけます。それなりの年齢がいった世代が学校で習った「歴史」が新しい研究によってどんどん書き換えられている、といった内容です。そんな時によくとりあげられるもののひとつが長篠の戦いです。5月11日の当ブログ「三方ヶ原の戦い」で「長篠の戦いはどう描かれるのか」と予告もしましたし、参考になれば。

そのかつての「教科書」的なまとめは織田信長・徳川家康の連合軍と武田勝頼軍がぶつかり、武田自慢の騎馬軍団の攻撃に対して鉄砲3000挺を用意した織田・徳川連合軍は鉄砲部隊が三列に並び、一列目が発砲後後方にさがり、弾込め準備をしていた二列目が前に出て撃つ、おなじよう三列目と入れ替わってまた撃つ、当時の銃は撃つまでの準備に時間がかかるのでその間に攻め込まれる心配がある、それを避ける工夫で「三段撃ち」と呼ばれる戦法をとった。そういった戦法の前に武田軍はひたすら騎馬での突撃を繰り返して大敗した。

だいたいこんなところでしょうか。

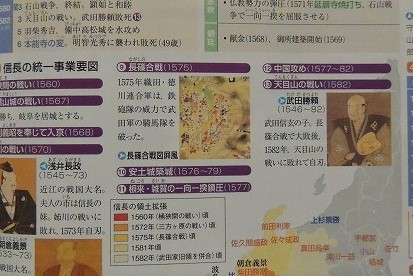

手元にある「詳説 日本史図録 第6版」(山川出版社、2014年)では「織田信長の統一事業」の項で「長篠合戦」については「1575年織田・徳川連合軍は、鉄砲隊の威力で武田軍の騎馬隊を破った」と説明されています。

手元にある「詳説 日本史図録 第6版」(山川出版社、2014年)では「織田信長の統一事業」の項で「長篠合戦」については「1575年織田・徳川連合軍は、鉄砲隊の威力で武田軍の騎馬隊を破った」と説明されています。「三段撃ち」こそ書かれていませんが、両軍がそれぞれ鉄砲と騎馬で代表されています。

大河ドラマ「どうする家康」の時代考証も担当している平山優さんは著作「長篠合戦と武田勝頼」(敗者の日本史9、吉川弘文館、2014年)で、長篠合戦が戦術革命、軍事革命と評価され、新戦法=織田信長、古戦法=武田勝頼というように語られてきた、と整理しています。そして1990年代以降、これを批判する研究が出てくるとし、以下の3点を検討していきます。

▽武田軍に騎馬軍団は存在したのか

▽信長が投入したとされる鉄炮(鉄砲)3000挺は事実か

▽その3000挺の三段撃ちはあったのかこれらの点について、平山さんの著作をはじめ何人かの研究者の本から引用していきます。

「戦国15大合戦の真相 武将たちはどう戦ったか」(鈴木眞哉、平凡社新書、2003年)=5月15日の「三方ヶ原の戦い」の際にも紹介

「誤解だらけの徳川家康」(渡邊大門、幻冬舎新書、2022年)

「徳川家康 弱者の戦略」(磯田道史、文春新書、2023年)=5月12日の「三方ヶ原の戦い」の際にも紹介

「戦国の<大敗>古戦場を歩く」(黒嶋敏、山川出版社、2022年)まず、その批判した研究者として平山さんがあげているおひとりが鈴木眞哉さん。1964年生まれの平山さんからみると1936年生まれの鈴木さんは大先輩の研究者です。「三方ヶ原の戦い」の際にもとりあげましたが、鈴木さんは長篠合戦についても明快、痛快な語り口です。

いわゆる定説について「江戸時代の初期に小瀬甫庵(おぜ・ほあん)という作家がでっちあげた与太話から始まったものである。それを明治になって陸軍参謀本部が史実のようにとりあげたのが発端で、学者や軍人があれこれと論を立て、長篠で「戦術革命」が起きたかのような話にまで発展してしまった」とバッサリです。

では個別の検討です

<騎馬軍団について>

鈴木さんは騎馬軍団について「騎馬兵は確かにいたが、それほど大勢いたわけではないし、今日のポニー程度のちっぽけな、蹄鉄も打っていないような馬に乗った連中を寄せ集めてみたところで、近代ヨーロッパの騎兵のような密集突撃などできるものではない。このころには一般に騎乗したまま戦うということはなくなり、下馬戦闘が慣行化してもいる」

渡邊さんは「そもそも武田氏の兵が、騎馬を使った専門的な訓練を受けたとは考え難い。当時はまだ兵農未分離の時代であり、上層の家臣以外は平時は農業に携わっていた。当時は馬から降りて戦うのがセオリーだったという。現実的に考えてみると、馬が大軍で陣営に押し寄せ、次々と的に体当たりして倒すというのはかなり困難だったといえよう」

磯田さんは「戦国時代には馬に乗った武者とそれに徒歩で従う従卒とがセットで編成されていて、騎馬だけで編成された部隊は考えにくいのです」

少しずつニュアンスの違いはあるものの、だいたい、騎馬軍団には否定的に読めます。

これに対して平山さんはどうでしょう。「戦国時代の軍隊に、弓衆、鉄炮衆(「炮」の字を使っています)、長柄衆(槍部隊)と並んで、乗馬衆(騎馬衆)が実在したことは動かし難い事実、長篠合戦で武田軍に騎馬衆が存在していたことは、信長が「馬防」の柵を構築させたことで簡単に照明できる」と明確です。

その信長の「警戒」については、東国の戦国合戦は騎馬と歩兵が主軸なのに対し、畿内や西国を主戦場としていた信長の経験した合戦では、鉄炮などの大量使用が目立ち、多数の騎馬衆を揃えた軍勢との戦闘はなじみがなかったのでは、と推測します。信長にとって「未知」であったため、きっちりと「警戒」したというわけです。

平山さんは、「当時、騎馬武者は下馬して戦ったという見方に良質な史料で反論するのは一見困難に見える」としながらも、上記東日本と西日本の違いをあげて、西国の武士は下馬戦闘が伝統だが、馬が多数飼育され、活用されていた東国は異なるのではないか、さらに検証が必要だとします。

そのうえで、「問題となるのは(騎馬軍団が)合戦でどのように運用されていたか」であり、「武田軍の騎馬衆の突入は、敵の備えが万全で乱れがない時には実施されることはなく、合戦のとば口からいきなり乗込をかけるような運用法は存在しなかった」としています。

「<大敗>古戦場」の黒嶋さんは大学の准教授ですが、桶狭間や三方ヶ原などの戦場を実際に訪ね、その地理的特徴などから合戦を検証し、また、その戦いが地域でどう伝えられ、あるいは戦死者をどう慰霊してきたのかを調査した、ルポルタージュのような著作です。

長篠も歩くのですが、平山さんがとりあげた「馬防」の柵について、「江戸時代につくられた合戦図屏風でも連合軍の陣地に大きな柵が描きこまれている。いま現地(戦場跡)で復元された馬防柵も、これらの史料をもとにサイズが検討されたもの」と紹介。

そのうえで「ふつう馬防柵は武田軍の騎馬隊を防ぐ信長の新戦術として説明されることが多いが、騎馬兵を含む軍勢の通行を遮断するために柵を設けることは古くから行われており、オーソドックスな戦術である」と、さらっと書いています。

「軍団」という表現がそもそも適切かどうかということがあるでしょう。馬を戦いに使っていたのはまちがいないでしょうから、その戦闘集団がどのくらいの規模なら戦いの主体・中心といえるのか、これまた難しいところでしょう。

渡邊さんは「長篠の戦いに限らず、合戦の中身そのものを一次史料で捕捉するのはほぼ不可能である。合戦の展開は、軍記物語などの二次史料でしかわからない。しかし、軍記物語は執筆の意図(勝者を称える)があるため、必ずしも事実を書いたとはいえない」といいます。研究者の見方が分かれるわけですね。

長篠の戦いでの「馬防柵」については、新城市のホームページで解説されています。こちらから

このテーマ、続きます。

-

2023.06.06

自動車会社の経営

F1参戦のニュースにちなんでホンダ自動車、本田宗一郎関連の本をとりあげたのですが(6/5)、ほかの国内自動車会社関連もないと不公平? すこし変わった視点から何冊か見つけました。

日産自動車はこの方、この話題を避けるわけにはいかないでしょう。

カルロス・ゴーン元会長は2018年11月(当時は代表取締役会長)、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)で東京地検に逮捕、起訴されました。実際にもらっている役員報酬額より少ない金額を株主などが見る有価証券報告書に書いていた、という疑いがもたれました。役員がどのくらいの報酬を得ているのか、その金額がその企業の経営状況からみて適切かどうかは、株主がその企業の株購入を判断する材料の一つとなるので、正しい金額を記載することが当然とされているわけです。

日産自動車の経営危機を立て直したゴーン元会長が逮捕されたことがそもそも衝撃的でしたが、さらに驚かされたのは2019年12月、ゴーン元会長が保釈中に密出国したことでした。中東レバノンに滞在しているなどと伝えられていますが、日本に帰国させる手続きができず、裁判ができない状態が続いています。

そんなゴーン元会長の「初めて書き下ろした本」(謝辞より)が「ルネッサンス 再生への挑戦」(カルロス・ゴーン、ダイヤモンド社、2001年)。1954年ブラジルに生まれてからレバノン、フランス、アメリカなどでの仕事をへて経営破綻寸前の日産自動車社長兼CEO(最高経営責任者)となり、その経営を立て直した手腕が評判になったわけです。

もちろんこの著作は事件前の発刊、冷ややかにいってしまえば「自慢話」なわけですが、まあ、日産での仕事の結果だけみれば「自慢」になるのでしょう。表紙、きまってますよね。では私自身なぜこの本を手にとったのだろうか、思い出そうとするのですが。日産関係の取材の経験はないのでその資料として用意したのではないだろうし、「まあ話題の人だから」くらいだったのでしょうか。事件後のいま、ずるい読み方ですが、企業経営者の報酬のあり方とかについて何か書いていないかパラパラとページをめくってみたのですが、これといってないようです。

何かゴーン元会長の言葉とかを「付箋」していないか、ドキドキしながらやはりページをめくりなおしてみたのですが、幸いというか何もなし。2002年に読み終えた書き込みはあるので読んだとは思うのですが、特別の印象が残っていないのを裏付けるだけでした。

「私はいったん帰宅すれば、仕事は家に持ち込まない主義だ。手紙を開封したり、報告書を読んだりすることもなければ、eメールのチェックもしない。仕事はすべてオフィスに置いてくる」などはいかにも国際派だし「確信を持って断言するが、他人からプレッシャーをかけられたときよりも、自分で自分を駆り立てるときのほうが、人ははるかに大きなことをやってのける」など、いいこと書いているんですけどねえ。

ゴーン元会長とは対照的な自動車会社トップの一人がスズキの鈴木修さん。「俺は、中小企業のおやじ」(鈴木修、日本経済新聞出版社、2009年)も本人の著作。社長就任時の売り上げを30年間で10倍にした辣腕経営者で、吸収されるのではと心配された米自動車大手GMとの提携、インドへの進出などをエネルギッシュに語ります。発刊時「79歳で現役の上場企業経営者。働くことが楽しいのです。休んで遊びたいとか、趣味をしたいという気はまったくありません。有給休暇は死んでから嫌というほどとれるのですから」というあたりは、もはやそんな時代ではないですと受け止められそうではありますが。こんな記述がありました。

「私にとって、技術者の処遇というのは大事なポイントです。特にものづくりをするメーカーにとっては、どこの会社でも、きわめて重要な課題だといえるのではないでしょうか」「会社のトップが会長、社長なら、そのうちのひとりは技術者であるべきだというのが、私の持論です。結局、クルマをつくるのはエンジニアであって、彼らをきちんと処遇すること、報酬でもポストでも処遇することが非常に大切だと感じています」しんがりは、トヨタ自動車

『トヨタ 現場の「オヤジ」たち』(野地秩嘉、新潮新書、2018年)、こちらの「オヤジ」はトヨタ自動車の河合満さん、中学校卒、臨時工で入社の「叩き上げ」でトヨタ副社長6人のうちの1人(発行時)。「6人のうち、5人は大学を出ている。世界の自動車会社を見ても、経営陣は、ほぼ100%大学を出た人間だろう」と野地さんは書きます。トヨタでは工場のグループリーダー的な役職の人を「オヤジ」と呼ぶそうで、「生産現場はオヤジが仕切る。トヨタのモノ作りの全責任を負っているのはオヤジで、オヤジが現場を動かしている」

こちらには、ゴーン元会長の著作とは違って、たくさん付箋がつけてありました。

「部下が理解してないのは、部下が悪いんじゃない。教え方が悪いんだ」

「トヨタは教育熱心な会社で、人を育てる教育ばかりやるんです。なぜかと言えば、いいものを作る鍵は人にあるんです。いい設備もいるけど、設備だって操るのは人ですから。人を育てないと、いいものはできない」

「僕は自分の欠点を補うことが、教育の目的だと思うんです。まず自分の欠点に気づく。部下の場合でしたら、気づかせてあげる。教育するときは欠点に気づかせることを主眼にしました」その河合さんが副社長になる時のやりとり。

社長と会長に呼ばれた河合さんは相変わらずの作業服。「専務(副社長)なんて無理、肩書はいらない」という河合さんに、社長が「肩書は大事だ。河合さんには重いかもしれないけど、背負ってくれ。そうしたら後輩たちが、それを目指してくれる。そのために背負ってくれ」と。スズキの鈴木さんが経営層の中に技術者が必ず必要ということに通じるところがありますよね。

河合さんに話をしたこの社長というのが豊田章男さん。先日、トヨタの社長を退いて代表取締役会長になった豊田章男さんは、世界有数の自動車会社のトップでありながら、F1でこそないもののレーシングカーを運転し、レースにも出続けてきたことはよく知られています。その豊田さんのレーシングドライバーとしての師匠にあたる成瀬弘さん(故人)にスポットをあてたノンフィクションが「豊田章男が愛したテストドライバー」(稲泉連、小学館、2016年)タイトルにあるように成瀬さんはトヨタのテストドライバー、車は試作段階から繰り返し走ってその性能を確かめなくてはなりません。それを担うのがテストドライバー、過酷な条件での試走も求められるので、その運転技能もそれに見合うものが必要です。

成瀬さんは河合さんと同じように臨時工としてトヨタに入社したそうで、トヨタ創業者家の出で若い時からトヨタのトップになるであろうとみられていた豊田章男さんを「指導」するという、大会社ではなかなか想像できない関係がまず驚きであり、そんな二人の日々を丹念に追っていきます。

筆者の稲泉さんはここのところ意欲的な作品を次々に発表している注目のノンフィクション作家で、ジャンルとしての「ノンフィクション」の神髄である「ひと模様」が見事に描かれていると思います。

肩の力をぬいて

「耕うん機オンザロード」(斉藤政喜、小学館、2001年)

F1はじめレーシングカーと速さで対極にあると言える乗り物(4輪車)が「耕運機」。シェルパ斉藤の名前で個性的な旅をして著作を発表してる斉藤さん、法定最高速度15キロ、だいたい8キロくらいの速さで、幹線道路を走るとほかの車の迷惑になるため、道を選びながら北海道の知床岬から下ってくる旅を綴っています。「運転」(下野康史、小学館、2003年)

何やら哲学的なタイトルですが、副題に「アシモからジャンボジェットまで」とあるように、筆者の自動車評論家・下野(「かばた」と読みます)さんがいろいろな乗り物にできるだけ実際に乗ってみたという体験レポート。「アシモは運転かい?」「ジャンボジェットは操縦だろう」、このほかにも潜水艦、胃カメラ、巨大タンカー、スキージャンプ、馬、競艇ボートと筆者がチャレンジする対象は多様で、「運転かい」との突っ込みは当然だし、もちろん免許がなくてはさわれないものもたくさんあり、その場合は「運転」する人に密着します。

車がどんどんコンピュータで動くようになり、クルマの運転がどんどんつまらなくなるという下野さん。「ほかの乗り物はどうなっているのか、それを扱う人の“運転”は、クルマと比べてどんな違いがあるかだろうか。そんな疑問がこの本の出発点だった」と下野さんは書いています。

このアシモは腕を背中側に入れて「運転」します。おじぎぐらいしかできません(製造年・入手年は不明です)

ホンダのホームページより。スリムになって恰好いいですね下野さんが「運転」したアシモは2000年時のモデル。ホンダは1986年から2本足で歩くロボットの開発を進めました。自動車メーカーがなんで、ということですが、新しいものに挑戦するという創業者、本田宗一郎イズムなのでしょう。下野さんの運転以降、「運転」しなくていいことを最終目的にアシモは改良され続けているようです。コンピュータが自分で考え動くのがロボットの進歩でしょうから、これはやむをえないですよね。

最後はまたホンダにもどってしまいました。

-

2023.06.05

F1復帰 本田宗一郎のこと

ホンダが自動車レース最高峰のF1シリーズに2026年から復帰すると伝えられました(5月25日各新聞朝刊)。ホンダは1964年にF1に初参戦、その後撤退、復帰を繰り返していました。自動車レースにさほどの興味があるわけではありませんが、日本で最初にF1に果敢に挑戦したホンダの創業者、本田宗一郎についてはけっこう関心があります。というわけでF1あるいは本田宗一郎に関する本をひっぱりだしました。

とはいうものの、ホンダのF1参戦の歴史については、ホンダのホームページに豊富な写真とともに詳しく紹介されており、あれこれ書いても及ばないので、興味のある方はそちらを。改めて驚くのは初参戦の1964年はホンダがそれまでの二輪車・オートバイに加えて四輪車を出したばかりの時期であったこと。

「ホンダ神話 教祖のなき後で」(佐藤正明、文藝春秋、1995年)

ここでの「教祖」が本田宗一郎のこと。あまりに大きな存在だった創業者が経営の第1線を退き亡くなった後、後継者たちが本田イズムをどう受け継ぎ、あるいは変化させ、経営していったかを描きます。

各著作からまとめると、F1は「走る実験室」とも言われる。なぜなら、レースで勝つために極限まで性能を引き出すエンジンなどを作るその技術が一般の乗用車のエンジン作りに応用できるといった考え方で、ホンダはそれまでオートバイでも積極的にレースに参加してきた。それを四輪でも、というねらいだったと。とはいえこの時代では海外のレースについて十分な情報はなく、開発を任された責任者は「F1ってなんですか」というところからのスタートだったとのこと。

それだけに、撤退する理由もその参戦の裏返しになります。「ホンダ神話」から引きます。

「F1の直接の維持費は、エンジンの開発費のほかに間接費も入れると、年間数百億円はかかる。それ以外に百人を超す技術スタッフを付けなければならない」という現実の前に、当時の社長の記者会見の発言が紹介されます。「F1という世界最高峰のレースで極限の技術開発競争を行ない、勝つことを目標として全力を尽くしてきました。(数々の優勝で)初期の目的を達成できた」ので活動を休止するとし、記者の質問には「F1レースはあくまでも手段であって、目的は製品開発を通してお客様に満足して頂くことだ。ただし手段に傾斜するのは良くない」と答えたそうです。

参戦、撤退にはいろいろな理由があげられるようですが、「お金がかかる」「技術開発」「社員の士気を高める」などをどうバランスをとるかという、あらゆる企業にとっての永遠のテーマがやはり浮かび上がってくるようです。ちょっと陳腐なまとめ方ですかね。

「本田宗一郎との一〇〇時間 燃えるだけ燃えよ」(城山三郎、講談社文庫、1988年)

単行本は1984年でさらに古いのですが、直木賞作家でもある城山三郎がタイトルのように本田宗一郎に密着します。ヘリコプターで工場を回る視察に同行し、レースの表彰式に登壇する様子などを見ながら本田と社員とのやりとりなどを臨場感いっぱいに再現していきます。本田宗一郎の肉声も多く、人間本田宗一郎がすぐそこにいるかのように描かれるその筆は、経済小説でも定評のある城山三郎、さすがと思わせます。本田宗一郎と井深大がタイトルに出てくる2冊

ソニーの創業者、井深大(いぶか・まさる)は本田宗一郎と並んで戦後日本のものづくりを語るうえで欠かせない人物です。

「本田宗一郎と井深大 ホンダとソニー、夢と創造の原点」(板谷敏弘・益田茂編著、朝日新聞社、2002年)

江戸東京博物館の特別展「本田宗一郎と井深大―夢と創造」の公式本。二人の生い立ちから会社創業などのくくりで、二人の生き方、仕事が紹介されていきます。「失敗を恐れるな」の章に新しい技術に挑戦し躓き、それでも挑戦という共通点がくっきりと浮かび上がります。展覧会の図録的なものなので写真も豊富、それぞれの項目もコンパクトな内容で読みやすいです。「わが友 本田宗一郎」(井深大著、ワック、2004年)

井深さんが「心より尊敬する先輩であり、また兄貴と慕う方」という本田宗一郎との40年の交友を語ります。また、週刊誌などでの二人の対談も再録されています。本田宗一郎がレースに力をいれていることについて、本田が「心からレースに打ち込んでやるから、負けたら悔しい。負けてもいいんだという商売をやっている人は、いつまでたっても、他のものも上がってこない。商売でなくても、他では負けないというだけの気持ちがないと、その会社のレベルは上がってこない」と話していたことが紹介されています。そして「本田さんも私も、要するに、負けず嫌いだったから、ここまできたようなものです」と井深さん。この二つの会社が大きく伸びた理由の一つは、こんなシンプルなことだったかもしれませんね。

「F1走る魂」(海老沢泰久、文藝春秋、1988年)

日本人F1ドライバーを主人公にF1のレースを中心に描いた作品。レースはヨーロッパ各地を転戦するので、ドライバーやスタッフは過酷なスケジュールを強いられます。その技術者やスタッフとのやりとりなども出てきますが、メーカーとしてのホンダはあまり出てきません。スポーツグラフィック誌「Number」の連載がもとになっているので、そうでしょうね。 -

2023.06.04

地域公開ーーご来校ありがとうございます

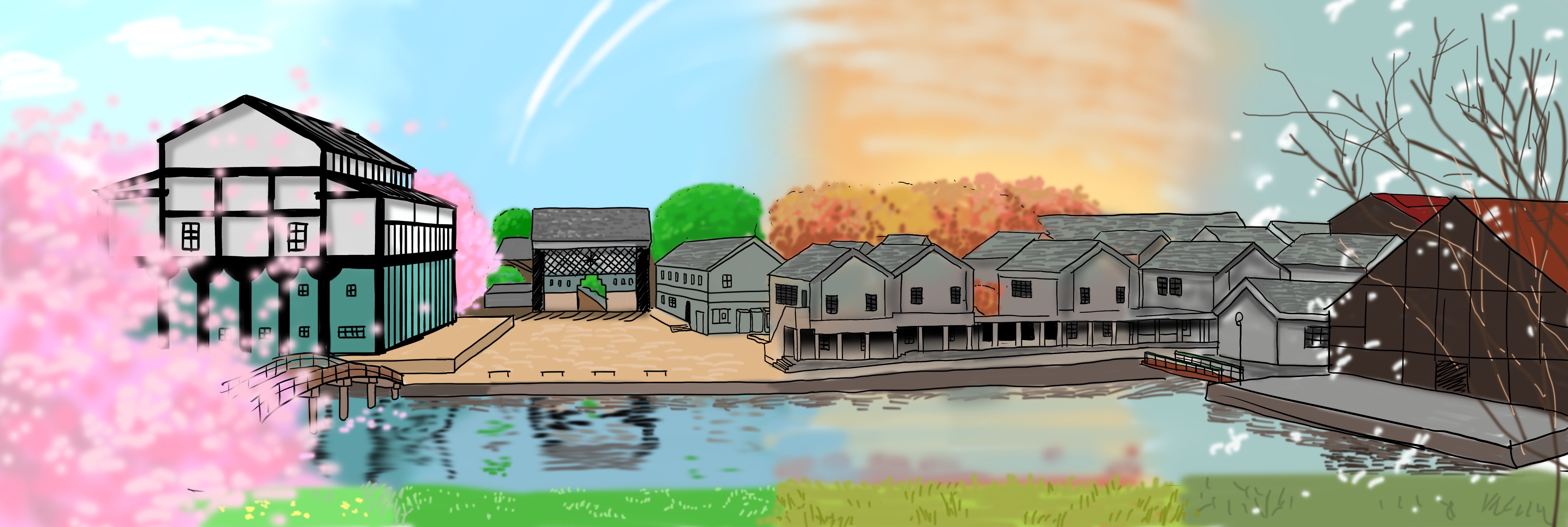

本校近隣のみなさまに校内を自由に見学していただく「地域公開」が4日、行われ、たくさんの方にご来校いただきました。ありがとうございました。

自然あふれる本校キャンパス、お天気にも恵まれ、色とりどりの花が来校者を迎えました

自然あふれる本校キャンパス、お天気にも恵まれ、色とりどりの花が来校者を迎えました

生徒の作品を鑑賞していただきました

生徒の作品を鑑賞していただきました

本校キャンパスや校舎建築に関心を持つ研究者や大学生のみなさんが大勢来校されました。本校生徒、教員が案内しました。

本校卒業生で在校生保護者の方がチェロ持参で来校、多目的ホールの響きを体感していました

本校卒業生で在校生保護者の方がチェロ持参で来校、多目的ホールの響きを体感していました

「地域公開」については新着ニュースでもお伝えしています。こちらからどうぞ