![]()

![]()

全ての記事

-

2023.06.09

長篠の戦い その2

長篠の戦いの評価、位置づけで研究者の意見が分かれるのは武田の騎馬軍団もですが、やはり鉄砲の問題が一番でしょう。信長が戦場に持ち込んだ鉄砲が3000挺もあったのか、そしてその3000挺でいわゆる「三段撃ち」があったのかという点です。

<鉄炮3000挺について>

信長の秘書的立場にいた人物の書いた「信長公記」が信長研究の一級史料とされていますが、印刷のない時代にいろいろな人によって書き写された「写本」がいくつも存在し、三千挺と書かれてあったり、千挺と書かれてあったりすることから意見が分かれているようです。

前回ブログで紹介した平山優さんと同じく、NHK大河ドラマ「どうする家康」の時代考証を勤めている小和田哲男さんは「戦国の合戦」(学研新書、2008年)で「一〇〇〇挺なのか三〇〇〇挺なのかの決着はまだついていない」と慎重な書き方をしています。前に紹介した本郷和人さんの「天下人の軍事革新」(祥伝社新書、2023年)では「一〇〇〇(三〇〇〇とも)挺もの鉄砲で一斉射撃を行います」とあります。

藤田達生さんは「戦国日本の軍事革命」(中公新書、2022年)で「有名な三千挺・三段撃ちについて、現時点において検証できないが、千挺単位の鉄炮を有効に使用して快勝したことは確実である」とまとめています。

平山さんは「この戦いで信長が使った鉄炮(この表記を使っています)は一五〇〇挺プラスアルファ、鉄砲が大きな役割を果たしたことは間違いないが、あまり過大に考えないほうがよい。織田・徳川軍が鉄砲を有効に使えたのは、野戦築城と組み合わせたから」とします。

本郷さんも馬防柵を主とした野戦築城の役割を重視しています。鉄砲の数については、新しい確定的な史料が今後出てくることはなかなか考えにくいので、それなりの数はあったが3000挺にはしっかりとした根拠はない、といったあたりで落ち着くのではないでしょうか。

この数とは別に、その鉄砲をどう使ったのか、それが勝敗にどうかかわったのか、平山さん、本郷さんがいうところの野戦築城とも大きく関わるのが、三段撃ちの検討でしょう。

<三段撃ちについて>

小和田哲男さんがわかりやすくまとめてくれています。

「鉄砲隊が一〇〇〇挺ずつ三段に構え、「放て」の号令一下、一〇〇〇挺の鉄砲が一斉に火を吹く、撃ち終わると最後尾に回り、二列目だったものが最前列に出、同じように「放て」で撃ち、最後尾にまわるというものである。これによって、鉄砲一挺だと、弾ごめなどに時間がかかる欠点を克服したとし、信長の鉄砲革命といわれてきた」。そのうえで「地形的にも無理だということが論証され、敵が横一列になって攻めてくるならまだしも、バラバラに攻めかかってくる状況で、「号令一下、一斉に」ということはまったく必要ないわけで、絵空事だと結論づけられている」と明確です。とはいえ、小和田さんは「最近は、鉄砲足軽が三人で一組になり、いつでも弾が発車できる状態にしていたのではないかとする考えが主流」とし、三段撃ちを全否定するのではなく、「馬防柵とセットで、鉄砲足軽三人一組による三段撃ちはありえたのではないかとみている」と、少し含みを持たせています

「絵空事」との表現を使っているわけではありませんが、三段撃ちを全否定するのが鈴木眞哉さん。

「戦国15大合戦の真相」(平凡社新書、2003年)で「小瀬甫庵(おぜ・ほあん)の創作、実行できる可能性も乏しければ、実行する必要性もない戦法、信長が戦場に並べた銃兵は、あちこちからかき集めてきた連中だった。一度も一緒に訓練したことのない兵士たちに、いきなり<三段撃ち>などという難しいことをやれといったところで、絶対にできるはずはない」と。いやはや、強烈ですね。

平山優さんは「長篠合戦と武田勝頼」(敗者の日本史9、吉川弘文館、2014年)で「決戦場においては1000挺であったとする考え方が定着」しつつ、三段撃ちについては、史料にある「段」は当時、将兵を列に配備することではなく、部隊をしかるべき場所に配置することを意味していた、と解釈し、織田軍の鉄炮衆は三部隊に分割され、三か所(三段)に配備された、その部隊内部で銃兵は複数列に編成され、輪番射撃が実施されていたと思われる、と結論づけています。当時の鉄炮は撃ってから次を撃つまでにどうしても時間がかかるので、その間に攻め込まれることはやはり心配であり、撃つ兵隊の後ろの列で準備をして(複数列の編成)、入れ替わりながら撃つ(輪番射撃)という工夫はあった、という考え方ですね。

平山さんは、まだまだ開発途上の武器である鉄炮は故障などで射撃ができなくなることも容易に予測できたので、鉄炮衆の周りを弓の部隊が囲み、武田軍の接近を防いだのでは、と付け加えています。

いずれにしても、かなりの数の鉄砲を用意し、かつ、当時の鉄砲の欠点を補うべく、巧みに使ったというあたりは共通するようで、その具体的な形はこれまたなかなか史料では再現しにくいということになりそうです。

小島道裕さんのまとめがわかりやすいかもしれません。「信長とは何か」(講談社、2006年)にこんなくだりがありました。

「単に兵器としての鉄砲の威力というよりも、鉄砲を活用し、また全軍が周到な作戦と準備の中で組織的に動いた信長・家康の作戦勝ち、という意味の方が大きいと言うべきだろう。兵農が未分離で、豪族が率いる軍隊の連合という側面が強い武田軍との体質の差が出たというべきかもしれない」「決戦! 設楽原」(講談社、2018年)。時代小説集です。「したらがはら」と読みます。長篠の戦いは、前半戦が長篠城の攻防戦でその城の名前から「長篠の戦い」「長篠合戦」と呼ばれてきました。武田軍と織田・徳川連合軍が正面からぶつかった場所は城から西に3キロほど離れた丘陵地で設楽原という地名があり、それをとって「長篠・設楽原の戦い」などと呼ぶのが適当という意見もあるようです。

7人の作家が武田勝頼、家康の家臣・酒井忠次、信長軍の佐々成政ら、異なる主人公で戦いのいろいろな側面を描きます。この「決戦!」はシリーズ化されていて、川中島、桶狭間、本能寺、関ケ原などが同じスタイルで発刊されています。いろいろなタイプの作品が一度に読めるので、お気に入りの作家に出会えるかもしれませんよ。

-

2023.06.08

長篠の戦い その1

久しぶりというか、しつこく、NHK大河ドラマからみで。いよいよ次回は長篠の戦い、長篠合戦のようですね。

最近の日本史の教科書はこんなに変わっている的な雑誌の特集や本をけっこう見かけます。それなりの年齢がいった世代が学校で習った「歴史」が新しい研究によってどんどん書き換えられている、といった内容です。そんな時によくとりあげられるもののひとつが長篠の戦いです。5月11日の当ブログ「三方ヶ原の戦い」で「長篠の戦いはどう描かれるのか」と予告もしましたし、参考になれば。

そのかつての「教科書」的なまとめは織田信長・徳川家康の連合軍と武田勝頼軍がぶつかり、武田自慢の騎馬軍団の攻撃に対して鉄砲3000挺を用意した織田・徳川連合軍は鉄砲部隊が三列に並び、一列目が発砲後後方にさがり、弾込め準備をしていた二列目が前に出て撃つ、おなじよう三列目と入れ替わってまた撃つ、当時の銃は撃つまでの準備に時間がかかるのでその間に攻め込まれる心配がある、それを避ける工夫で「三段撃ち」と呼ばれる戦法をとった。そういった戦法の前に武田軍はひたすら騎馬での突撃を繰り返して大敗した。

だいたいこんなところでしょうか。

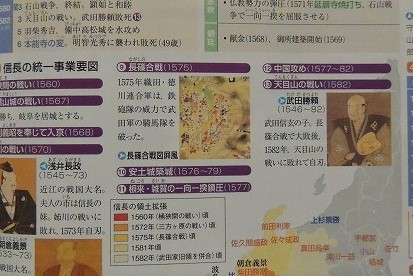

手元にある「詳説 日本史図録 第6版」(山川出版社、2014年)では「織田信長の統一事業」の項で「長篠合戦」については「1575年織田・徳川連合軍は、鉄砲隊の威力で武田軍の騎馬隊を破った」と説明されています。

手元にある「詳説 日本史図録 第6版」(山川出版社、2014年)では「織田信長の統一事業」の項で「長篠合戦」については「1575年織田・徳川連合軍は、鉄砲隊の威力で武田軍の騎馬隊を破った」と説明されています。「三段撃ち」こそ書かれていませんが、両軍がそれぞれ鉄砲と騎馬で代表されています。

大河ドラマ「どうする家康」の時代考証も担当している平山優さんは著作「長篠合戦と武田勝頼」(敗者の日本史9、吉川弘文館、2014年)で、長篠合戦が戦術革命、軍事革命と評価され、新戦法=織田信長、古戦法=武田勝頼というように語られてきた、と整理しています。そして1990年代以降、これを批判する研究が出てくるとし、以下の3点を検討していきます。

▽武田軍に騎馬軍団は存在したのか

▽信長が投入したとされる鉄炮(鉄砲)3000挺は事実か

▽その3000挺の三段撃ちはあったのかこれらの点について、平山さんの著作をはじめ何人かの研究者の本から引用していきます。

「戦国15大合戦の真相 武将たちはどう戦ったか」(鈴木眞哉、平凡社新書、2003年)=5月15日の「三方ヶ原の戦い」の際にも紹介

「誤解だらけの徳川家康」(渡邊大門、幻冬舎新書、2022年)

「徳川家康 弱者の戦略」(磯田道史、文春新書、2023年)=5月12日の「三方ヶ原の戦い」の際にも紹介

「戦国の<大敗>古戦場を歩く」(黒嶋敏、山川出版社、2022年)まず、その批判した研究者として平山さんがあげているおひとりが鈴木眞哉さん。1964年生まれの平山さんからみると1936年生まれの鈴木さんは大先輩の研究者です。「三方ヶ原の戦い」の際にもとりあげましたが、鈴木さんは長篠合戦についても明快、痛快な語り口です。

いわゆる定説について「江戸時代の初期に小瀬甫庵(おぜ・ほあん)という作家がでっちあげた与太話から始まったものである。それを明治になって陸軍参謀本部が史実のようにとりあげたのが発端で、学者や軍人があれこれと論を立て、長篠で「戦術革命」が起きたかのような話にまで発展してしまった」とバッサリです。

では個別の検討です

<騎馬軍団について>

鈴木さんは騎馬軍団について「騎馬兵は確かにいたが、それほど大勢いたわけではないし、今日のポニー程度のちっぽけな、蹄鉄も打っていないような馬に乗った連中を寄せ集めてみたところで、近代ヨーロッパの騎兵のような密集突撃などできるものではない。このころには一般に騎乗したまま戦うということはなくなり、下馬戦闘が慣行化してもいる」

渡邊さんは「そもそも武田氏の兵が、騎馬を使った専門的な訓練を受けたとは考え難い。当時はまだ兵農未分離の時代であり、上層の家臣以外は平時は農業に携わっていた。当時は馬から降りて戦うのがセオリーだったという。現実的に考えてみると、馬が大軍で陣営に押し寄せ、次々と的に体当たりして倒すというのはかなり困難だったといえよう」

磯田さんは「戦国時代には馬に乗った武者とそれに徒歩で従う従卒とがセットで編成されていて、騎馬だけで編成された部隊は考えにくいのです」

少しずつニュアンスの違いはあるものの、だいたい、騎馬軍団には否定的に読めます。

これに対して平山さんはどうでしょう。「戦国時代の軍隊に、弓衆、鉄炮衆(「炮」の字を使っています)、長柄衆(槍部隊)と並んで、乗馬衆(騎馬衆)が実在したことは動かし難い事実、長篠合戦で武田軍に騎馬衆が存在していたことは、信長が「馬防」の柵を構築させたことで簡単に照明できる」と明確です。

その信長の「警戒」については、東国の戦国合戦は騎馬と歩兵が主軸なのに対し、畿内や西国を主戦場としていた信長の経験した合戦では、鉄炮などの大量使用が目立ち、多数の騎馬衆を揃えた軍勢との戦闘はなじみがなかったのでは、と推測します。信長にとって「未知」であったため、きっちりと「警戒」したというわけです。

平山さんは、「当時、騎馬武者は下馬して戦ったという見方に良質な史料で反論するのは一見困難に見える」としながらも、上記東日本と西日本の違いをあげて、西国の武士は下馬戦闘が伝統だが、馬が多数飼育され、活用されていた東国は異なるのではないか、さらに検証が必要だとします。

そのうえで、「問題となるのは(騎馬軍団が)合戦でどのように運用されていたか」であり、「武田軍の騎馬衆の突入は、敵の備えが万全で乱れがない時には実施されることはなく、合戦のとば口からいきなり乗込をかけるような運用法は存在しなかった」としています。

「<大敗>古戦場」の黒嶋さんは大学の准教授ですが、桶狭間や三方ヶ原などの戦場を実際に訪ね、その地理的特徴などから合戦を検証し、また、その戦いが地域でどう伝えられ、あるいは戦死者をどう慰霊してきたのかを調査した、ルポルタージュのような著作です。

長篠も歩くのですが、平山さんがとりあげた「馬防」の柵について、「江戸時代につくられた合戦図屏風でも連合軍の陣地に大きな柵が描きこまれている。いま現地(戦場跡)で復元された馬防柵も、これらの史料をもとにサイズが検討されたもの」と紹介。

そのうえで「ふつう馬防柵は武田軍の騎馬隊を防ぐ信長の新戦術として説明されることが多いが、騎馬兵を含む軍勢の通行を遮断するために柵を設けることは古くから行われており、オーソドックスな戦術である」と、さらっと書いています。

「軍団」という表現がそもそも適切かどうかということがあるでしょう。馬を戦いに使っていたのはまちがいないでしょうから、その戦闘集団がどのくらいの規模なら戦いの主体・中心といえるのか、これまた難しいところでしょう。

渡邊さんは「長篠の戦いに限らず、合戦の中身そのものを一次史料で捕捉するのはほぼ不可能である。合戦の展開は、軍記物語などの二次史料でしかわからない。しかし、軍記物語は執筆の意図(勝者を称える)があるため、必ずしも事実を書いたとはいえない」といいます。研究者の見方が分かれるわけですね。

長篠の戦いでの「馬防柵」については、新城市のホームページで解説されています。こちらから

このテーマ、続きます。

-

2023.06.06

自動車会社の経営

F1参戦のニュースにちなんでホンダ自動車、本田宗一郎関連の本をとりあげたのですが(6/5)、ほかの国内自動車会社関連もないと不公平? すこし変わった視点から何冊か見つけました。

日産自動車はこの方、この話題を避けるわけにはいかないでしょう。

カルロス・ゴーン元会長は2018年11月(当時は代表取締役会長)、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)で東京地検に逮捕、起訴されました。実際にもらっている役員報酬額より少ない金額を株主などが見る有価証券報告書に書いていた、という疑いがもたれました。役員がどのくらいの報酬を得ているのか、その金額がその企業の経営状況からみて適切かどうかは、株主がその企業の株購入を判断する材料の一つとなるので、正しい金額を記載することが当然とされているわけです。

日産自動車の経営危機を立て直したゴーン元会長が逮捕されたことがそもそも衝撃的でしたが、さらに驚かされたのは2019年12月、ゴーン元会長が保釈中に密出国したことでした。中東レバノンに滞在しているなどと伝えられていますが、日本に帰国させる手続きができず、裁判ができない状態が続いています。

そんなゴーン元会長の「初めて書き下ろした本」(謝辞より)が「ルネッサンス 再生への挑戦」(カルロス・ゴーン、ダイヤモンド社、2001年)。1954年ブラジルに生まれてからレバノン、フランス、アメリカなどでの仕事をへて経営破綻寸前の日産自動車社長兼CEO(最高経営責任者)となり、その経営を立て直した手腕が評判になったわけです。

もちろんこの著作は事件前の発刊、冷ややかにいってしまえば「自慢話」なわけですが、まあ、日産での仕事の結果だけみれば「自慢」になるのでしょう。表紙、きまってますよね。では私自身なぜこの本を手にとったのだろうか、思い出そうとするのですが。日産関係の取材の経験はないのでその資料として用意したのではないだろうし、「まあ話題の人だから」くらいだったのでしょうか。事件後のいま、ずるい読み方ですが、企業経営者の報酬のあり方とかについて何か書いていないかパラパラとページをめくってみたのですが、これといってないようです。

何かゴーン元会長の言葉とかを「付箋」していないか、ドキドキしながらやはりページをめくりなおしてみたのですが、幸いというか何もなし。2002年に読み終えた書き込みはあるので読んだとは思うのですが、特別の印象が残っていないのを裏付けるだけでした。

「私はいったん帰宅すれば、仕事は家に持ち込まない主義だ。手紙を開封したり、報告書を読んだりすることもなければ、eメールのチェックもしない。仕事はすべてオフィスに置いてくる」などはいかにも国際派だし「確信を持って断言するが、他人からプレッシャーをかけられたときよりも、自分で自分を駆り立てるときのほうが、人ははるかに大きなことをやってのける」など、いいこと書いているんですけどねえ。

ゴーン元会長とは対照的な自動車会社トップの一人がスズキの鈴木修さん。「俺は、中小企業のおやじ」(鈴木修、日本経済新聞出版社、2009年)も本人の著作。社長就任時の売り上げを30年間で10倍にした辣腕経営者で、吸収されるのではと心配された米自動車大手GMとの提携、インドへの進出などをエネルギッシュに語ります。発刊時「79歳で現役の上場企業経営者。働くことが楽しいのです。休んで遊びたいとか、趣味をしたいという気はまったくありません。有給休暇は死んでから嫌というほどとれるのですから」というあたりは、もはやそんな時代ではないですと受け止められそうではありますが。こんな記述がありました。

「私にとって、技術者の処遇というのは大事なポイントです。特にものづくりをするメーカーにとっては、どこの会社でも、きわめて重要な課題だといえるのではないでしょうか」「会社のトップが会長、社長なら、そのうちのひとりは技術者であるべきだというのが、私の持論です。結局、クルマをつくるのはエンジニアであって、彼らをきちんと処遇すること、報酬でもポストでも処遇することが非常に大切だと感じています」しんがりは、トヨタ自動車

『トヨタ 現場の「オヤジ」たち』(野地秩嘉、新潮新書、2018年)、こちらの「オヤジ」はトヨタ自動車の河合満さん、中学校卒、臨時工で入社の「叩き上げ」でトヨタ副社長6人のうちの1人(発行時)。「6人のうち、5人は大学を出ている。世界の自動車会社を見ても、経営陣は、ほぼ100%大学を出た人間だろう」と野地さんは書きます。トヨタでは工場のグループリーダー的な役職の人を「オヤジ」と呼ぶそうで、「生産現場はオヤジが仕切る。トヨタのモノ作りの全責任を負っているのはオヤジで、オヤジが現場を動かしている」

こちらには、ゴーン元会長の著作とは違って、たくさん付箋がつけてありました。

「部下が理解してないのは、部下が悪いんじゃない。教え方が悪いんだ」

「トヨタは教育熱心な会社で、人を育てる教育ばかりやるんです。なぜかと言えば、いいものを作る鍵は人にあるんです。いい設備もいるけど、設備だって操るのは人ですから。人を育てないと、いいものはできない」

「僕は自分の欠点を補うことが、教育の目的だと思うんです。まず自分の欠点に気づく。部下の場合でしたら、気づかせてあげる。教育するときは欠点に気づかせることを主眼にしました」その河合さんが副社長になる時のやりとり。

社長と会長に呼ばれた河合さんは相変わらずの作業服。「専務(副社長)なんて無理、肩書はいらない」という河合さんに、社長が「肩書は大事だ。河合さんには重いかもしれないけど、背負ってくれ。そうしたら後輩たちが、それを目指してくれる。そのために背負ってくれ」と。スズキの鈴木さんが経営層の中に技術者が必ず必要ということに通じるところがありますよね。

河合さんに話をしたこの社長というのが豊田章男さん。先日、トヨタの社長を退いて代表取締役会長になった豊田章男さんは、世界有数の自動車会社のトップでありながら、F1でこそないもののレーシングカーを運転し、レースにも出続けてきたことはよく知られています。その豊田さんのレーシングドライバーとしての師匠にあたる成瀬弘さん(故人)にスポットをあてたノンフィクションが「豊田章男が愛したテストドライバー」(稲泉連、小学館、2016年)タイトルにあるように成瀬さんはトヨタのテストドライバー、車は試作段階から繰り返し走ってその性能を確かめなくてはなりません。それを担うのがテストドライバー、過酷な条件での試走も求められるので、その運転技能もそれに見合うものが必要です。

成瀬さんは河合さんと同じように臨時工としてトヨタに入社したそうで、トヨタ創業者家の出で若い時からトヨタのトップになるであろうとみられていた豊田章男さんを「指導」するという、大会社ではなかなか想像できない関係がまず驚きであり、そんな二人の日々を丹念に追っていきます。

筆者の稲泉さんはここのところ意欲的な作品を次々に発表している注目のノンフィクション作家で、ジャンルとしての「ノンフィクション」の神髄である「ひと模様」が見事に描かれていると思います。

肩の力をぬいて

「耕うん機オンザロード」(斉藤政喜、小学館、2001年)

F1はじめレーシングカーと速さで対極にあると言える乗り物(4輪車)が「耕運機」。シェルパ斉藤の名前で個性的な旅をして著作を発表してる斉藤さん、法定最高速度15キロ、だいたい8キロくらいの速さで、幹線道路を走るとほかの車の迷惑になるため、道を選びながら北海道の知床岬から下ってくる旅を綴っています。「運転」(下野康史、小学館、2003年)

何やら哲学的なタイトルですが、副題に「アシモからジャンボジェットまで」とあるように、筆者の自動車評論家・下野(「かばた」と読みます)さんがいろいろな乗り物にできるだけ実際に乗ってみたという体験レポート。「アシモは運転かい?」「ジャンボジェットは操縦だろう」、このほかにも潜水艦、胃カメラ、巨大タンカー、スキージャンプ、馬、競艇ボートと筆者がチャレンジする対象は多様で、「運転かい」との突っ込みは当然だし、もちろん免許がなくてはさわれないものもたくさんあり、その場合は「運転」する人に密着します。

車がどんどんコンピュータで動くようになり、クルマの運転がどんどんつまらなくなるという下野さん。「ほかの乗り物はどうなっているのか、それを扱う人の“運転”は、クルマと比べてどんな違いがあるかだろうか。そんな疑問がこの本の出発点だった」と下野さんは書いています。

このアシモは腕を背中側に入れて「運転」します。おじぎぐらいしかできません(製造年・入手年は不明です)

ホンダのホームページより。スリムになって恰好いいですね下野さんが「運転」したアシモは2000年時のモデル。ホンダは1986年から2本足で歩くロボットの開発を進めました。自動車メーカーがなんで、ということですが、新しいものに挑戦するという創業者、本田宗一郎イズムなのでしょう。下野さんの運転以降、「運転」しなくていいことを最終目的にアシモは改良され続けているようです。コンピュータが自分で考え動くのがロボットの進歩でしょうから、これはやむをえないですよね。

最後はまたホンダにもどってしまいました。

-

2023.06.05

F1復帰 本田宗一郎のこと

ホンダが自動車レース最高峰のF1シリーズに2026年から復帰すると伝えられました(5月25日各新聞朝刊)。ホンダは1964年にF1に初参戦、その後撤退、復帰を繰り返していました。自動車レースにさほどの興味があるわけではありませんが、日本で最初にF1に果敢に挑戦したホンダの創業者、本田宗一郎についてはけっこう関心があります。というわけでF1あるいは本田宗一郎に関する本をひっぱりだしました。

とはいうものの、ホンダのF1参戦の歴史については、ホンダのホームページに豊富な写真とともに詳しく紹介されており、あれこれ書いても及ばないので、興味のある方はそちらを。改めて驚くのは初参戦の1964年はホンダがそれまでの二輪車・オートバイに加えて四輪車を出したばかりの時期であったこと。

「ホンダ神話 教祖のなき後で」(佐藤正明、文藝春秋、1995年)

ここでの「教祖」が本田宗一郎のこと。あまりに大きな存在だった創業者が経営の第1線を退き亡くなった後、後継者たちが本田イズムをどう受け継ぎ、あるいは変化させ、経営していったかを描きます。

各著作からまとめると、F1は「走る実験室」とも言われる。なぜなら、レースで勝つために極限まで性能を引き出すエンジンなどを作るその技術が一般の乗用車のエンジン作りに応用できるといった考え方で、ホンダはそれまでオートバイでも積極的にレースに参加してきた。それを四輪でも、というねらいだったと。とはいえこの時代では海外のレースについて十分な情報はなく、開発を任された責任者は「F1ってなんですか」というところからのスタートだったとのこと。

それだけに、撤退する理由もその参戦の裏返しになります。「ホンダ神話」から引きます。

「F1の直接の維持費は、エンジンの開発費のほかに間接費も入れると、年間数百億円はかかる。それ以外に百人を超す技術スタッフを付けなければならない」という現実の前に、当時の社長の記者会見の発言が紹介されます。「F1という世界最高峰のレースで極限の技術開発競争を行ない、勝つことを目標として全力を尽くしてきました。(数々の優勝で)初期の目的を達成できた」ので活動を休止するとし、記者の質問には「F1レースはあくまでも手段であって、目的は製品開発を通してお客様に満足して頂くことだ。ただし手段に傾斜するのは良くない」と答えたそうです。

参戦、撤退にはいろいろな理由があげられるようですが、「お金がかかる」「技術開発」「社員の士気を高める」などをどうバランスをとるかという、あらゆる企業にとっての永遠のテーマがやはり浮かび上がってくるようです。ちょっと陳腐なまとめ方ですかね。

「本田宗一郎との一〇〇時間 燃えるだけ燃えよ」(城山三郎、講談社文庫、1988年)

単行本は1984年でさらに古いのですが、直木賞作家でもある城山三郎がタイトルのように本田宗一郎に密着します。ヘリコプターで工場を回る視察に同行し、レースの表彰式に登壇する様子などを見ながら本田と社員とのやりとりなどを臨場感いっぱいに再現していきます。本田宗一郎の肉声も多く、人間本田宗一郎がすぐそこにいるかのように描かれるその筆は、経済小説でも定評のある城山三郎、さすがと思わせます。本田宗一郎と井深大がタイトルに出てくる2冊

ソニーの創業者、井深大(いぶか・まさる)は本田宗一郎と並んで戦後日本のものづくりを語るうえで欠かせない人物です。

「本田宗一郎と井深大 ホンダとソニー、夢と創造の原点」(板谷敏弘・益田茂編著、朝日新聞社、2002年)

江戸東京博物館の特別展「本田宗一郎と井深大―夢と創造」の公式本。二人の生い立ちから会社創業などのくくりで、二人の生き方、仕事が紹介されていきます。「失敗を恐れるな」の章に新しい技術に挑戦し躓き、それでも挑戦という共通点がくっきりと浮かび上がります。展覧会の図録的なものなので写真も豊富、それぞれの項目もコンパクトな内容で読みやすいです。「わが友 本田宗一郎」(井深大著、ワック、2004年)

井深さんが「心より尊敬する先輩であり、また兄貴と慕う方」という本田宗一郎との40年の交友を語ります。また、週刊誌などでの二人の対談も再録されています。本田宗一郎がレースに力をいれていることについて、本田が「心からレースに打ち込んでやるから、負けたら悔しい。負けてもいいんだという商売をやっている人は、いつまでたっても、他のものも上がってこない。商売でなくても、他では負けないというだけの気持ちがないと、その会社のレベルは上がってこない」と話していたことが紹介されています。そして「本田さんも私も、要するに、負けず嫌いだったから、ここまできたようなものです」と井深さん。この二つの会社が大きく伸びた理由の一つは、こんなシンプルなことだったかもしれませんね。

「F1走る魂」(海老沢泰久、文藝春秋、1988年)

日本人F1ドライバーを主人公にF1のレースを中心に描いた作品。レースはヨーロッパ各地を転戦するので、ドライバーやスタッフは過酷なスケジュールを強いられます。その技術者やスタッフとのやりとりなども出てきますが、メーカーとしてのホンダはあまり出てきません。スポーツグラフィック誌「Number」の連載がもとになっているので、そうでしょうね。 -

2023.06.04

地域公開ーーご来校ありがとうございます

本校近隣のみなさまに校内を自由に見学していただく「地域公開」が4日、行われ、たくさんの方にご来校いただきました。ありがとうございました。

自然あふれる本校キャンパス、お天気にも恵まれ、色とりどりの花が来校者を迎えました

自然あふれる本校キャンパス、お天気にも恵まれ、色とりどりの花が来校者を迎えました

生徒の作品を鑑賞していただきました

生徒の作品を鑑賞していただきました

本校キャンパスや校舎建築に関心を持つ研究者や大学生のみなさんが大勢来校されました。本校生徒、教員が案内しました。

本校卒業生で在校生保護者の方がチェロ持参で来校、多目的ホールの響きを体感していました

本校卒業生で在校生保護者の方がチェロ持参で来校、多目的ホールの響きを体感していました

「地域公開」については新着ニュースでもお伝えしています。こちらからどうぞ

-

2023.06.04

きれいになりましたーー清掃デーご苦労様

6月4日(日)は本校が所在する入間市の清掃デーです。市民のみなさんが地域でごみ拾いをしたり草刈りしたりします。本校も毎年参加しており、前日の3日とこの日、生徒会役員やクラブ部員らが学校内外の清掃をしました。

校外では地域の方々と一緒に作業もして、生徒たちには貴重な経験になったと思います。ご苦労さま。

入間市清掃デーへの生徒の参加は「新着ニュース」でもお伝えしています。こちらから

-

2023.06.03

締めは「エンタメ翻訳」ー英検週間にちなんで その5

英検週間もいよいよきょう3日(土)が受検日で1週間が終わります。自身が目標とする「級」を定めてそこに向かって努力するということが大事なわけで、より広くとらえると、何か一つの目標に向かって取り組み、そして「やりきる」ことをぜひ経験してほしい、そんなことを生徒に伝えてください、と先生方にお願いしてきました。さて本番、みんなの結果はどうでしょうか。検定は「相対評価」でなく「絶対評価」です。誰か別の人がいい成績をとったので自分が相対的に成績が悪かった、ということはないわけで、私たちの願いは「全員合格」です

。「英検週間にちなんで」も今回で一区切りとします。延々と失礼しました。英語字幕(5/30)とか言語学(6/1)とか通訳(6/2)とか少し「変化球」だったかもしれませんが最後は「翻訳」、といっても「文学」には手が出ないので、「ミステリ、エンタメ」で。

「日々翻訳ざんげ エンタメ翻訳この四十年」(田口俊樹、本の雑誌社、2021年)

筆者の田口さんは大学卒業後、高校の英語の先生をしていて、友人の海外ミステリで定評のある出版社の編集者からの声かけで翻訳をするようになったそうです。この本では、40年間に自分が翻訳して印象に残っている作品20編ほどを改めて読み直して、なんでこんな訳にしたんだろうなど、タイトルにあるように「ざんげ」の翻訳生活を振り返る仕立てになっています。

この著作で取り上げられている作品をはじめ、田口さんが手がけた翻訳本を何冊か書棚から探し出しました。海外ミステリ、冒険小説、スパイ小説では人気のある作家の作品ばかりで、「ざんげ」の翻訳だったら出版社、編集者が依頼しないでしょうし、40年間も続けられるはずはないでしょう。

取り上げたミステリ作品を読んでいないとピンとこないところもありますが(私も読んでいたのはそんなにありませんでした)、英語の原文をどう理解して、どういう日本語にしたらいいのか、翻訳家の苦労が垣間見られるところがいくつもあります。

「神は銃弾」(ボストン・テラン、文春文庫、2001年)主人公が何度が口にする決めセリフ「You’re crossing over.」、「crossing over」は文字通りなら「越える」ですが、作中では、対決した相手に向かって「おもえはもう死んだも同然だ」みたいな意味で使われる。「越えるという意味を生かすなら、おまえは三途の川を越えている、もありうるが、アメリカ人だし、しっくりこない」などさんざん悩んだ末に、思いついたのは「おまえはもう終わってるんだよ」。物騒な例で申し訳ないのですが、作品がそもそもハードボイルドなので。

そのハードボイルドといえば切ってもきれないのが「銃」とか「警察」。

ショットガンの弾丸は「口径」とは言わず「番径」というのに、読み返すと「口径」ばかりとか(えっ、そうなんですか、そのくらいいいんじゃないですかと思ってしまいますが)。

もう一例、「downtown」。一般的には繁華街、下町といった意味ですよね、ところが「警察」の意味もあるのだそう。刑事が容疑者に「ダウンタウンに行こうぜ」というのは「繁華街に遊びに行こう」ではなく、おおよそ「署までいこう(同行しろ)」との意味で、田口さんは知らずに翻訳の先輩にたしなめられたそうです。かなり限定的な意味、スラングなのでしょうが、ミステリー、ハードボイルドの作品ならではの注意が必要ということなのでしょうね。上記のように田口さんの翻訳作品をひっぱりだしてきたのですが、著書でも紹介されている「刑事の誇り」(マイクル・Z・リューイン、ハヤカワ・ミステリ、1987年)、主人公の刑事、リーロイ・バウダー警部補のシリーズ「男たちの絆」(1988年)、本の痛みぐあいをみると、読んだのか自信がありません。でも2冊あるので、おもしろかったからシリーズで読んだのか。

余談ですが、推理小説とか時代小説とかは読んでいてのリズムが大事、手をとめたくないし、そもそも知識を求めて読んでいるわけではないので、気になったところのページを折ったり、ましてや付箋を貼ることはまずないです。みなさんそうですよね。

なので、あとからふりかえってその本をどう読んだかは、本が綺麗かどうか(ページが折ってあるかないかなど)が判断の一つの目安となります。読み終わった年月日を書き込むようにはしているのですが、やはり時々忘れているので。イギリスのスパイ小説といえばジョン・ル・カレで「パナマの仕立屋」は1988年発行、これもどうも本が綺麗だ……ジョン・ル・カレの名前にひかれて購入したがそのままだった気配濃厚。

同じイギリスで冒険小説家といえばジャック・ヒギンズ、一時、ヒギンズはかなり夢中になって読んだので、この「地獄の季節」も読んでいると思うのですが、冒険小説は読んでスカッとすれば自分的には満足なので、ストーリーとかはあまり覚えていません。大丈夫か、本当に読んだのか……

そして「神は銃弾」、これは「積ん読」間違いなし。言い切ってもしょうがないのですが。田口さんの訳者あとがきによると「正直なところ、本書ほど訳出に難渋した作品もない。原文がエンターテインメントとはおよそ思えないほど難解なのである」と告白しています。だからといって翻訳していただいた日本語作品を読まなかった言い訳にはならないのですが。

なんか、紹介しながら読んでない本ばかりで恐縮ではありますが、こと、これらエンターテインメント作品、海外翻訳作品はとにかくあっという間に市場から消えていきます。いまは結構ネットで探すことができますが、この手の作品を夢中になって読んでいたころは、気になったら買っておく習慣だったと、またまた言い訳しておきます。

-

2023.06.02

「同時通訳」のすごさ、怖さ―英検週間にちなんで その4

先日の広島G7サミットやウクライナ・ゼレンスキー大統領来日のニュースを見ていても、英語に限らずいろいろな言語の同時通訳が、あたり前のように行われていますよね。英検週間を機会に、英語、外国語にさらに興味を持ってもらうためにいい本を紹介できないかあれこれ考えていたら、そう、同時通訳という仕事があった、と。

私の世代で同時通訳となるとアメリカの宇宙船アポロ11号の月着陸で知られるようになった西山千さんがすぐに思い浮かびます。西山さんの著作かあるいはほかの同時通訳の方か、何か読んだ記憶はあるのですが書棚から探しきれず、通販サイトで検索して購入してしまいました。本屋さん大事、と言っているので忸怩たる思いではあります(5月13日の当ブログ)

「同時通訳おもしろ話」(西山千・松本道弘、講談社+α新書、2004年)

西山千さんに、西山さんのお弟子さんでやはり同時通訳者としても活躍した松本道弘さんがインタビューする形でまとめられています。

アポロ11号は1969年7月20日、月面に着陸、ニール・アームストロング船長が人類として初めて月面に降り立ったのですが、月までの飛行中、アポロ宇宙船と地球(NASA=米航空宇宙局)との交信内容などがテレビニュースで刻々伝えられ、それを同時通訳したのが西山さんでした。月着陸に成功し、アームストロング船長が着陸船から降りて月面に降り立った直後に発せられとされているのが以下の言葉です。

That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.

同書で西山さんは「彼(アームストロング)が That’s one small step for man.といっちゃった。不定冠詞の「a」をいわなかった。だから私が「人類にとって小さい一歩です」と通訳しちゃったんです」

聞き役である松本道弘さんが、アームストロングが「a」を言わなかったのか、音声が聴き取れなかったのかと尋ねたのに対し西山さんは「生放送で、 for manのあと何といったのか聞こえなかった。その後、アームストロングが One step for man. one giant leap for mankindと言っていたと(アメリカの)ヒューストンから伝わってきた。やはり不定冠詞ははいっていなかった」と答えています。

当時はmanと言えば人類を指した。いまはhumankindとか言うとのことで、その後のニュースでは「一人の男には小さな一歩、人類にとっては巨大な飛躍です」と通訳したとのこと。ただ、最初のテープも残っていて……と。このほか、英語に訳しにくい日本語として例えば「すみません」、逆に英語を訳す時に日本語の助詞「が」と「は」を使い分ける必要があるのでは、などといった豊富な経験に裏打ちされた翻訳の世界のおもしろさ、難しさが語られます。

西山さんはアメリカで生まれ育ち大学では電気工学を専攻、日本国籍となり第二次大戦後、連合国軍総司令部(GHQ)、アメリカ大使館などで通訳として働き、のち同時通訳者として活躍します。そんな西山さんは同時通訳について、バイリンガルだけではだめ、バイカルチャーでないとできない、と言い切ります。もちろん同時通訳者には高い能力が求められるでしょうが、外国語を使いこなす、外国人とコミュニケーションをとる、というレベルに限っても、バイリンガルでなくバイカルチャー、という考え方は大変示唆に富んでいます。

単純に単語を別の言葉の単語に置き換えるだけ、文法を理解して文として組み立てるというだけでなく、言語は文化そのものなのだから、言葉の土台でもある文化を理解したうえで単語や文を紡いていく、二つの言語をつないでいく、ということなのでしょう。

まったくその通りだとは思いますが、正直、ハードルは高いですよね。もちろん、私たちみなが通訳になるわけではありませんが、これからもいやおうなしに、違う言葉を持つ人たちと接する機会は増えていくでしょう。ひとつひとつの言語の向こうにはその言語を使う人たちの文化があるということを知り、自分たちと違う言語を使う人たちに敬意を表し、その文化を尊重するという姿勢は忘れずにいたいですね。

NASAの公式ホームページで確認してみました

アポロ11号による月着陸についてのページ、タイトルは

50 Years Ago: One Small Step, One Giant Leap

men_land_on_the_moonふむふむ、複数ですね。ちゃんとアームストロングの言葉を引いています。

そしてArmstrong announced, “I’m going to step off the LM now.” And at 9:56 PM Houston time he did just that, firmly planting his left foot onto the lunar surface, proclaiming, “That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.”

「 for a man」として歴史に残すということなのでしょう。(左足で月面を踏んだんですね)

言われてみればという記述もありました。

It should be noted that for everyone on Earth, the first Moon landing was purely an audio experience.

人類として初めてアームストロング船長が月に降りるのだから、その瞬間の映像が生中継で視られるはずがない。(撮影者が月面で待ち構えていなくれはなりませんものね)。アームストロングの「声」で地球の人々は人類が月に降り立ったことを知ったわけです。

以下、こんな説明もあります。A 16-mm silent film camera mounted in the right hand (Aldrin’s) window recorded the event, but was not available for viewing until it was returned to Earth and developed.

はい、アナログ時代ですからね。

NASAの公式ホームページはこちらから

このNASAのホームページですが、実に見ごたえがあります。アポロに代表されるアメリカの宇宙計画については、当時のソ連との競争という国策ではあったのですが、とんでもない費用がかかることにアメリカ国民の反対も多かった。それだけに米政府、NASAはその意義、成果を広く知ってもらい、理解してもらうために広報に力を注いできたという歴史があります。

このNASAのホームページですが、実に見ごたえがあります。アポロに代表されるアメリカの宇宙計画については、当時のソ連との競争という国策ではあったのですが、とんでもない費用がかかることにアメリカ国民の反対も多かった。それだけに米政府、NASAはその意義、成果を広く知ってもらい、理解してもらうために広報に力を注いできたという歴史があります。

日本の宇宙開発に携わる人や取材をした人たちからNASAの広報力についてよく聞きました。ホームページを見ると痛感します。子ども向けのページだってこどもの年齢成長にあわせて、何パターンもつくっているのですから。同時通訳と逐次通訳

同時通訳は話しを聴きながらほぼ同時に通訳する形ですね。話し手は待ってくれない。アポロ宇宙船の例でいえば、宇宙船の乗組員と地球上NASAの管制官が英語でやりとりしている、それを聴いて日本語にしていくわけですが、当然ながら乗組員・管制官は通訳し終わるのを待っているわけではなく、次々と交信を重ねていきます。

逐次通訳というのは、話し手が一定の長さのところで、あるいは話の区切りのいいところで話を止め、通訳者が訳して話す。それが終わったら話し手が次の話を始める、という流れになります。もちろんこれでさしさわりはないわけですが、話し手と通訳者が同じ場所にいる必要がある(話し手が通訳者の訳・説明を聴いてなくてはらならない)などの制約もあり、また、テレビ放送などでこの形をとると、この場面の時間が何倍かになってしまうわけですね。(製作者側からみると避けたいですよね)

この逐次通訳の経験談です

2007年、前職でロシアの方たちに、新聞社がインターネットの普及にどうたちむかったいくのかという話をする機会がありました。日本語ですよ、はい。事前に先方についていた通訳の方に「原稿ください」と頼まれました。こちらは初めてのことなので「はっ?」。「こちらが話したことを都度、ロシア語に訳して話してくれるのではないの」と。

通訳の人が必ずしもインターネットに詳しいわけではなないでしょうし(確かめたわけではありませんが)、ましてや日本の新聞事情なんてご存じないでしょう。また、この手の話はいろいろなデータ数字が入ってくることは予想されるので、通訳からみれば先に原稿をもらって準備をしておく、というのは当たり前の作業ではありますよね。だた、そうなると、本番でこちらが原稿にないことをどんどんしゃべったら迷惑だろうな、なんて考えてもしまいますよね。

-

2023.06.02

雨に濡れるビワの実

二つの職員室がある棟にはさまれた中庭のビワの木が実をつけ始めています。雨に濡れていますが、それもまた風情があるかと。

これまでも美味しくいただいてきたとのことですが、どのくらいの大きさで収穫? するのがいいのでしょうか、写真は早めに撮っておきました。

緑豊かな本校のキャンパス内の樹木については学校ホームページで紹介しています。こちらをどうぞ

-

2023.06.01

奥深き「言語」の世界へーー英検週間にちなんで その3

英検週間、英語学習のその先ということで、いっきに言語学にとんでしまうのもどうかとは思います。紹介する本の筆者も「語学」と「言語学」は異なるものと書いていますし。とはいえ、人と人をつなぐものとしての「言葉」についてはいつも考えていたい。言語学のさわり程度しか読んではいませんが、いずれも考えされられる本です。

「にぎやかな外国語の世界」(黒田龍之助、白水社、2009年)

黒田さんは大学の外国語学部を卒業、大学でロシア語を教えながら英語の先生もやり、「いろいろなことばを勉強してきた」。フランス語はラジオ講座を聴き、イタリア語はイタリア人の先生のもとに通ってレッスンを受けた。チェコ語、ポーランド語、スロヴェニア語やリトアニア語は現地に出かけて講習会に参加。ウクライナ語やベラルーシ語などは自分でせっせと勉強した、とふりかえっています。すごい!

こんなキャリアを知ってしまうと、英語だけでも四苦八苦している身にとって、えらく敷居の高い本のように思えてしまいますが、大丈夫です。「ずっと外国語が好き」という黒田さんが「かたち」「ひびき」「かず」「なまえ」などテーマごとに、言葉による違いをあげながら、「外国語を知ることは、世界の多様性を知ること、一つの外国語を熱心に勉強しなければならないこともあるけれど、いろんな世界を少しずつ覗くことだって、視野を広げるためにはとても大切です」と呼びかけています。

一方で黒田さんは、世界中で言語の数がどんどん減っていることに危機感を持ちます。「動植物の世界と同じように、言語の世界も多様なのです。それを理解するためには、なるべく多くの種類があったほうがいい」と言い、言語が消えていくのを食い止めるのは難しいが、せめて記録だけは残しておきたい、多くの言語学者がこんなふうに考えている、と書いています。

「フィールド言語学者、巣ごもる。」(吉岡乾、創元社、2021年)

そんな言語学者のおひとりとも言えそうなのが、大阪にある国立民族学博物館准教授の吉岡乾(よしおか・のぼる)さんでしょうか。ご本人に確認しないで決めつけてしまうのも失礼かとも思いますが。

吉岡さんは外国語大学卒、大学院修了の博士で前著「現地嫌いなフィールド言語学者、かく語りき。」(創元社、2019年)発刊時の朝日新聞の筆者インタビューや著作の筆者紹介によると、調査対象はインド・パキスタン国境の山奥で話される七つの少数言語。専門とするブルシャスキー語は研究者が世界で5人いるかいないかのマイナー言語。研究する言語のうち六つは文字を持たない。現地に赴き、母語話者から単語や文例などを収集するところから研究が始まる。現地の人たちとのやりとりが綴られています。(この著作も読んでいるのですが、書棚から見つけ出すことができませんでした。整理します)

そのフィールド言語学者がコロナ禍で現地調査ができなくなり、家や研究室で「巣ごもり」せざるを得なくなった。「高尚さのかけらもなしに、言語学目線でそぞろに思った日々のアレコレを詰め込んだ一冊」(「まえがき」より)なので、言語学者の実際の仕事を知るには前著(「かく語りき」)がいいと思いますが、あらためて「巣ごもる。」の付箋を見かえしていて、新しい知見がありました。

「日本で話されている言葉はいくつ思い浮かびますか」という問い、世界の言語に関して総括的な情報を持っているデータベースによると、琉球・奄美の言語を日本語とは別の言語として11個に分けているそうです。「知らなかった……」。これらは琉球諸語とくくられるようですが、さらにマイナーな国内言語として「小笠原語」が紹介されています。「知らなかった……」

「そういうのって方言ではないの」という疑問の声があがりそうですよね。方言と言語の区別、言語の種類数え方が簡単ではないことは、この「巣ごもり。」でも黒田さんの著作でも触れられています。

上記、吉岡さんのインタビュー記事。朝日新聞書評のデジタル版。こちらから

吉岡さんのお勤め先の「国立民族学博物館」の公式ホームページはこちら大阪・関西方面に出かけるとつい、立ち寄ってしまいます。その膨大な展示資料は簡単に見て回れるものではなく、訪れるたびに新しい発見があります。エントランスだったでしょうか、所属の研究者たちの簡単なプロフィール、研究内容を紹介するパネルが掲示してあって、その幅広い研究分野、多彩さに驚かされます。吉岡さんの紹介もあったとは思うのですが。ホームページにももちろん研究者紹介はあります。「みんぱく」と呼ばれることが多い。刊行物は「月刊みんぱく」

ちなみに、千葉県佐倉市にあるのは「国立歴史民俗博物館」、こちらは「歴博」。黒田さんの著作は他に「その他の外国語―役に立たない語学のはなし 」( 現代書館、2005年)「物語を忘れた外国語」(新潮社、2018年)など、多数あります。

言語学からみでもう1冊。2021年に発行の「言語学バーリ・トゥード――Round1 AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか」(川添愛、東京大学出版会)は結構話題になりました(私の手元にあるのは第6刷なので売れ行きもよかったようです)。AIに関する考察は勉強になるのですが紹介するのはなかなか大変。「AIにいくら言葉そのものの意味を教えても、それだけでは意図をきちんと推測するには不十分、曖昧な文から相手の意図を推測するとき、私たちが使うのは常識だったり、その場面や相手の文化に対する知識だったり、それまでの文脈だったりする」ので、AIはまだそこまで及んでいない、ということのようです。

「大丈夫か、この理解で」と心配になったところで、この本を紹介した朝日新聞デジタルに川添さんのインタビュー記事が載っていることを発見。実にわかりやすく説明してくれています。

その記事はこちら

朝日新聞デジタル版、助かります。